年表でみる歴史

-

日本綿花

日綿實業・ニチメン - 岩井商店・岩井産業

- 鈴木商店

- 日商

- 日商岩井

- 双日

開国、創業へ

1862(文久2)

-

大阪に舶来商として岩井文助商店創業。1896年、岩井勝次郎が独立し、岩井商店を開業

1877(明治10)

-

神戸の洋糖商として鈴木岩治郎がカネ辰・鈴木商店を開業

1892(明治25)

-

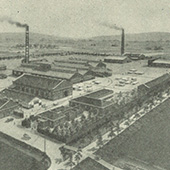

紡績会社首脳や大阪商人らが日本綿花を設立

1894(明治27)

-

鈴木岩治郎が急死。夫人の鈴木よねが番頭の柳田富士松と金子直吉に経営を一任し、事業を継続

明治・大正の産業革命期

-

岩井勝次郎が、輸入の国産化構想を進め、最勝会と呼ばれる製造事業群(現在のトーア紡コーポレーション、日本製鉄、ダイセル、トクヤマ、関西ペイント、日本橋梁)を設立

1917(大正6)

-

鈴木商店が取扱高で日本一の総合商社に。神戸製鋼所、帝人をはじめ約80もの事業会社を設立。店主の鈴木よねは「お家さん」、金子直吉は「財界のナポレオン」、高畑誠一は、「皇帝を商人にしたような男」と呼ばれる。

-

日本の最大産業であった紡績業に原料である綿花をインド、中国、アメリカ、エジプトなど世界中から調達し、製品である綿糸・綿布を輸出。日本は世界最大の紡績国に成長。

昭和金融恐慌、世界大恐慌へ

1927(昭和2)

-

鈴木商店破綻

1928(昭和3)

-

元鈴木商店の高畑誠一・永井幸太郎らが「日商」を設立

1935(昭和10)

-

岩井勝次郎死去。翌年、長岡禅塾(禅寺)が開塾

1943(昭和18)

-

岩井商店は岩井産業に、日商は日商産業に、日本綿花は日綿實業に改称

戦後復興、高度経済成長へ

1946(昭和21)

-

岩井雄二郎社長、貿易庁顧問に就任

GHQの食糧・綿花輸送代行業務開始。食糧庁の米穀取扱指定商社となり米穀輸入業界一位に。

1947(昭和22)

-

永井幸太郎社長、貿易庁長官に就任。1949年社名を日商産業から日商に改称

1953(昭和28)

-

日綿實業は輸出入の5%を取扱い総合商社中第一位に

1955(昭和30)

-

ブラジル・リオドセの鉄鉱石の輸入開始、1962年には15年間、5000万トンの対日大量売買契約締結

1956(昭和31)

-

ボーイングの日本総代理権獲得、1975年 第一原子力産業グループ(FAPIG)発足、翌年日本初の商業原子力発電所の建設をFAPIG各社が受注

1961(昭和36)

-

中国から総合商社初の友好商社に指定される。1963年、米・マックレガーと提携。1964年、日商、岩井と共にオリエント・リース(現・オリックス)設立

オイルショックと高度経済成長の終焉

1968(昭和43)

-

日商と岩井が合併し、「日商岩井」が誕生

1970(昭和45)

-

ヤマザキナビスコ設立、ポーランド向けベアリングプラント輸出

1971(昭和46)

-

ナイキの前身のBRS社とオニツカ靴を初取引

1972(昭和47)

-

タイの肥料製造会社TCCCを設立

1973(昭和48)

-

インドネシアLNG長期輸入契約調印

エアバスの日本総代理権獲得

1974(昭和49)

-

ソ連ヤクート炭プロジェクト基本契約を締結(日商岩井と共に幹事商社に)

1975(昭和50)

-

ブラジルにて石油化学事業に参画(現・ブラスケム)を設立

1977(昭和52)

-

サウジアラビアのステートパレス(王宮)受注

1978(昭和53)

-

米材、南洋材などの全樹種を合わせた輸入実績で第一位に

1980(昭和55)

-

フランス・コジェマ(現・AREVA)原子燃料の対日総代理権獲得

中国・黒龍江省と農業開発事業締結

円高、バブル経済の発生と崩壊

1982(昭和57)

-

米国・ニューヨーク地下鉄車両325両成約

1982(昭和57)

-

社名を日綿實業からニチメンに改称

1983(昭和58)

-

ソ連原油、石油製品などの買い付けで日本商社中第一位に

1986(昭和61)

-

日本企業初のベトナム・ハノイ駐在員事務所設立

1994(平成6)

-

メトンアメリカ(樹脂製造)社設立。中国にてベアリング製造事業会社設立

1995(平成7)

-

ベトナムで日本企業初の植林事業開始、翌年、同国において化成肥料生産合弁会社(JVF)設立

1998(平成10)

-

米国・バイアクスシス社(二軸延伸ナイロンフィルム製造・販売会社)設立