コーポレート・ガバナンス

方針・基本的な考え方

コーポレート・ガバナンスに関する基本方針

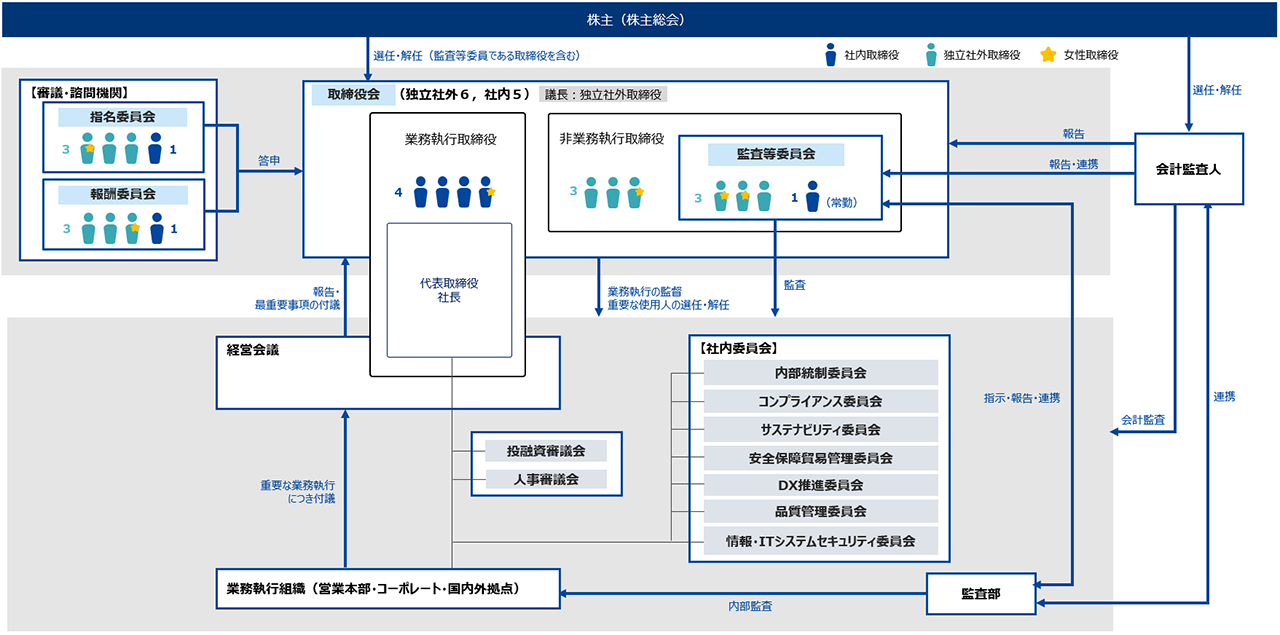

当社は、「双日グループ企業理念」(「双日グループは、誠実な心で世界を結び、新たな価値と豊かな未来を創造します」)に加え、「2030年双日の目指す姿」(「事業や人材を創造し続ける総合商社」)に基づき、中長期にわたる企業価値の向上を図っています。

この実現に向け、コーポレート・ガバナンスの充実が経営の重要課題であるとの認識のもと、以下のコーポレート・ガバナンス体制を構築し、株主をはじめとするステークホルダーに対する経営責任と説明責任を果たすことを含め、健全性、透明性、効率性の高い経営体制の確立に努めています。

体制

コーポレート・ガバナンス体制

経営及び業務執行体制

当社では、「経営の監督及び意思決定」と「業務執行」の分離による権限と責任の明確化及び業務執行の迅速化を実現するため、執行役員制度を導入しています。

取締役会は、当社グループ経営に係る基本方針と最重要案件の審議、決議を行う最高意思決定機関であると共に、業務執行機関からの重要事項の付議、定例報告などを通じて業務の執行状況の監督を行っています。

業務執行機関としては、当社グループの経営及び執行に係る重要事項を全社的視野並びに中長期的な観点で審議、決裁する経営会議を設置し、最高経営責任者である社長が議長を務めています。加えて、社長管下には、重要な投融資案件を審議・決裁する投融資審議会、重要な人事事項を審議・決裁する人事審議会、組織横断的な視点で取り組むべき事項を推進する社内委員会を設置しています。

なお、急速な経営環境の変化に迅速かつ適切に対応し、経営に対する責任を明確にするため、取締役(監査等委員である取締役を除く。)と執行役員の任期を1年としています。

経営に対する監視・監督体制

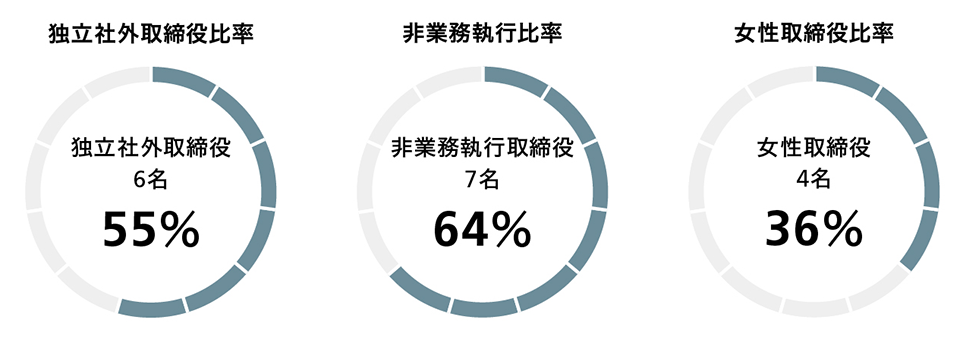

当社では、取締役会の業務執行に対する監督機能の強化と客観的かつ多様な視点から適切な助言・提言を受けることを目的に、取締役会の過半数を独立社外取締役とし、取締役会の議長を独立社外取締役としています。

また、当社は監査等委員会設置会社であり、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員が取締役会の構成員となります。これにより、取締役会における議論に監査結果を反映させることが可能となり、取締役会の監督機能の一層の強化を図ります。

加えて、取締役会の諮問機関である指名委員会、報酬委員会についても、その過半数を独立社外取締役とし、委員長を独立社外取締役とすることにより、取締役の選任、報酬に関する妥当性、透明性を確保しています。

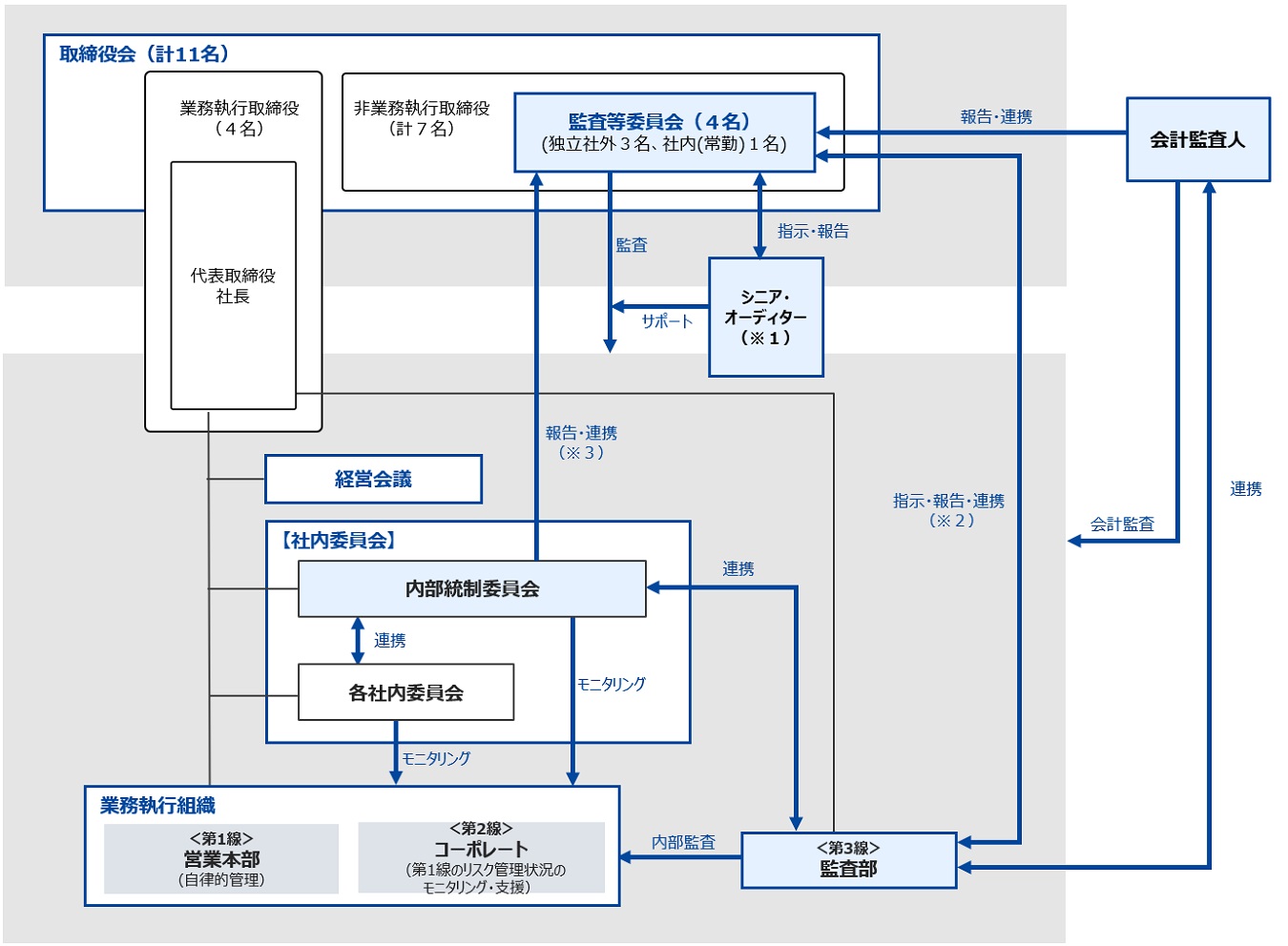

コーポレート・ガバナンス体制図(2025年6月18日時点)

コーポレート・ガバナンス体制早見表(2025年6月18日時点)

| 機関設計 | 監査等委員会設置会社 |

|---|---|

| 取締役 | 11名(うち、独立社外取締役6名) |

| 取締役会議長 | 亀岡 剛(独立社外取締役) |

| 監査等委員会 | 4名(うち、独立社外取締役3名) |

| 執行役員制度採用 | 有 |

| 取締役会の任意諮問委員会 | 指名委員会及び報酬委員会を設置 |

| 会計監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |

| コーポレート・ガバナンス報告書 | https://www2.jpx.co.jp/disc/27680/140120250612588369.pdf 当社は、コーポレート・ガバナンス・コードに制定されている原則について、すべて実施しています。 |

取締役会の構成

取締役会等の開催回数と出席率

2025年3月期(2024年4月~2025年3月末)

| 取締役会 | 15回 | 取締役の出席率 100% 監査役の出席率 100%(※2) |

|---|---|---|

| 監査等委員会 | 12回 | 監査等委員の出席率 100% |

| 指名委員会 | 7回 | 委員の出席率 100% |

| 報酬委員会 | 9回 | 委員の出席率 100% |

| 監査役会 | 4回 | 監査役の出席率 100%(※2) |

- 1 各出席率は、各メンバーの就任中の開催回数に対する割合

- 2 当社は、2024年6月に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しています。ここでは2025年3月期の実績を記載しています。

取締役会

取締役会

最高意思決定機関として、当社グループ経営に係る基本方針と最重要案件の審議、決議を行うと共に、業務執行機関からの重要事項の付議、定例報告などを通じて業務の執行状況の監督を行っています。また、社外取締役は、業務執行取締役及び当社執行体制全般に対する監督、当社ガバナンス体制全般への意見具申を行っています。

取締役の選任方針・選任手続き

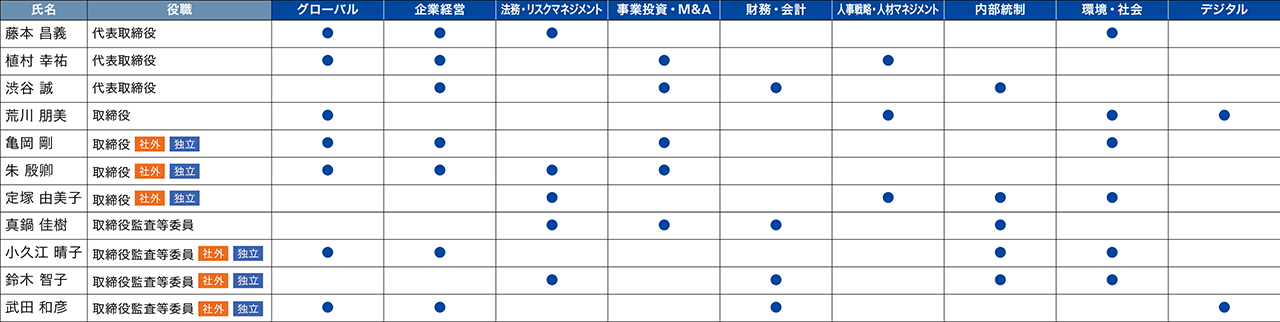

広範で多岐にわたる事業を行う総合商社における適切な意思決定、経営監督の実現のため、取締役の選任においては、ジェンダー、年齢、国際性等の多様性を考慮し、社内及び社外それぞれから豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有する者を複数選任することとしています。

かかる選任方針に基づき、取締役会の諮問機関である指名委員会の審議結果を踏まえ、取締役会が個々の候補の実績並びに取締役としての資質について審議のうえ、決議し、株主総会に付議しています。

取締役会の構成

当社の取締役会は、社外取締役6名を含む取締役計11名(うち、女性は4名)で構成されています。そのうち、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は7名、監査等委員である取締役は4名となっています。

- 取締役会に必要とされるスキル、キャリア、専門性は、事業環境の変化及び経営方針の変更に応じて見直してまいります。

- 経営の監督にあたり、それぞれの役員が特に注視すべき分野に●印をつけています。

- 各取締役の経歴詳細は、こちらをご参照ください。

<スキルの選定趣旨>

| グローバル | 当社は、多様な事業をグローバルに展開しており、海外での 事業経営経験などから得られる、国際情勢・経済・文化に関する見識が重要と考えています。 |

|---|---|

| 企業経営 | 当社は、国内外の事業会社・海外拠点の経営経験や、本社で の業務執行経験などから得られる、事業経営やコーポレー ト・ガバナンスに関する知見が重要と考えています。 |

| 法務・リスクマネジメント | 当社は、業務執行に伴う重要なリスクを予見し、適切な契約 行為やリスクマネジメントが取られているかを監督するための知見が重要と考えています。 |

| 事業投資・M&A | 当社は、経営戦略、ガバナンス方針、社会・環境への影響などを俯瞰し、事業投資やM&Aの経営判断・監督をするための、知見が重要と考えています。 |

| 財務・会計 | 当社は、持続的な成長・企業価値向上・財務基盤強化に向け、財務・会計・税務の分野における専門的な知見が重要と考えています。 |

| 人事戦略・人材マネジメント | 当社は、「事業や人材を創造し続ける総合商社」の実現に向け、人的資本強化と組織文化向上への持続的な取り組みに関する知見が重要と考えています。 |

| 内部統制 | 当社は、業務執行への監視・確認・牽制機能や、適切な法規 対応、運用、改善が行われているかを監督する専門的な知見が重要と考えています。 |

| 環境・社会 | 当社は、事業拡充や持続的成長などの「双日が得る価値」と、 地域経済発展や環境保全などの「社会が得る価値」といった『2つの価値』の創造を図っており、その実現に向け、世界的な 環境問題や社会課題への知見が重要と考えています。 |

| デジタル | 当社は、「Digital in all」を掲げ全てのビジネスにデジタル技 術を活用することを目指します。ビジネスモデルの変革や創出などの「攻め」のDXと、効率化やセキュリティ強化などの「守り」のDXを監督するデジタルの知見が重要と考えています。 |

取締役会での審議内容

当社は、法令・定款によるほか、取締役会規程を定め、経営方針・経営計画及び重要な人事・組織・制度などの当社グループ経営に係る基本事項・重要事項並びに定量面より重要性の高い投融資案件等の業務執行に係る重要事項に関して、取締役会において審議・決議しています。

取締役会決議事項を除く業務執行に関しては、各事案の内容・規模・重要性・リスク等に応じて、最高経営責任者である社長、その管下の業務執行機関である経営会議・投融資審議会・人事審議会等において、審議・決裁しています。

当社は、2024年6月に監査等委員会設置会社へ移行したことにより、取締役会から業務執行取締役への権限委 任を進めました。また、取締役会におけるモニタリングのための議論を効果的・効率的なものとするため、従来の報告事項を体系的に整理し、関連議案を統合するなど見直しを行いました。 当社では、これら重要議案に関する取締役会での審議時間をしっかりと確保するべく、期初に取締役会の年間 スケジュールを確定し、議案数や開催時間の平準化に努めています。

<2024年度 取締役会における主な審議内容>

| 経営戦略 成長戦略、投融資 |

中期経営計画2026の策定、進捗報告 豪州インフラ開発企業の買収、その他投融資案件 等 |

|---|---|

| 決算、業績進捗 | 決算関連、予算関連、四半期毎の業績進捗報告 等 |

| サステナビリティ、人事、ガバナンス | サステナビリティの取組報告、人事施策の進捗報告、 取締役会実効性評価、取締役会年間計画、指名・報酬委員会活動報告 等 |

| 内部統制、監査 | 内部統制システムの整備・運用状況報告(コンプライアンス委員会、安全保障貿易管理委員会、その他各種委員会報告を含む)、内部監査報告 等 |

| DX・システム | DX推進活動報告(DX各種施策の取組状況、デジタル人材育成、AIガバナンス 等)、 サイバー攻撃対応 等 |

| その他 | 役員人事・報酬 等 |

取締役の支援体制・情報共有体制

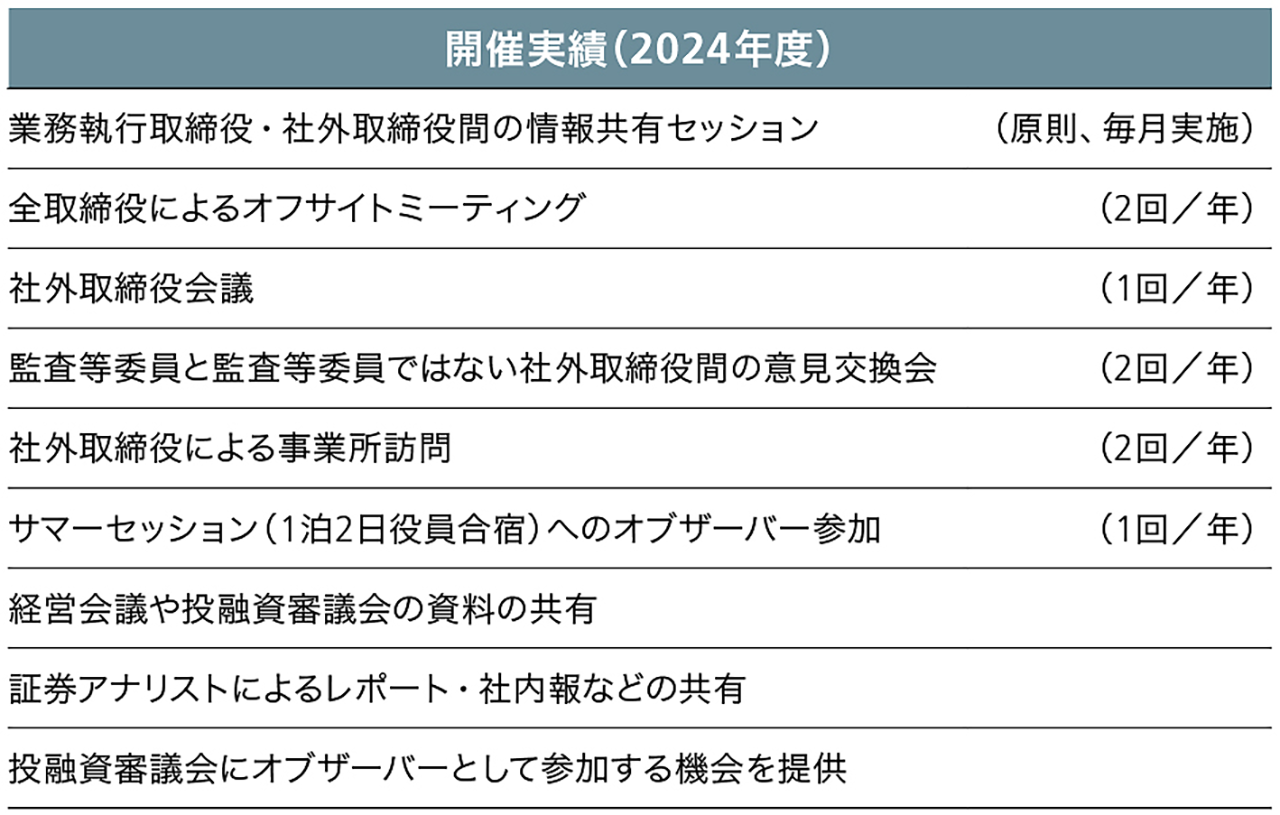

当社は、取締役がその機能や役割を適切に果たせるよう、以下を実施しております。

- 取締役を補佐する専属組織として取締役会業務室を設置し、専任スタッフ5名を中心に、取締役に対して適時適切な情報提供、報告及び連絡などを実施。

- 取締役会開催にあたっては、取締役が議案内容について理解を深められるよう、事前説明会の概ね5営業日前までに資料を配布して十分な検討時間を確保。また、取締役会の2営業日前までに議案の事前説明会を設け、 議案に関する十分な情報を提供。

- 新任取締役に対しては、中期経営計画、DX推進活動、内部統制・リスク管理体制、IRやサステナビリティの取り組みに関するレクチャーを、就任時に各業務執行部門より実施。加えて、外部弁護士による、取締役や監査 等委員の職務・責任などに関するレクチャーも実施。

- 取締役が最新のマクロ経済情勢についての理解を深められるよう、当社シンクタンク子会社による月例説明会を実施。加えて、その他の必要な情報についても、継続的に情報提供。

- 外部機関において開催されるセミナーなどへの参加機会を必要に応じて提供。

加えて、社外取締役に対して以下のような情報提供・共有の機会を設けることにより、社外取締役の当社事業 についての理解を深め、また、取締役間のコミュニケーション・相互理解を促進し、取締役会での建設的な議論 の促進につなげております。

取締役会の実効性に関する分析・評価

当社は、取締役会の機能向上を図るため、毎年、取締役会の実効性評価を行っております。2024年度は、監査等委員会設置会社への移行を機に取締役会のより一層の機能向上を図るため、独立した第三者機関(ボードルーム・レビュー・ジャパン株式会社)を起用し、分析・評価を実施しました。

2024年度の評価方法とその結果、及び同結果を踏まえた2025年度の取組方針は以下のとおりです。

1.評価方法

| 対象者 | 取締役全員(11名) |

|---|---|

| 実施方法 |

|

| アンケート項目 | 1. 中長期的な経営の課題とリスク 2. 取締役会の役割・機能 3. 取締役会の規模・構成 4. 取締役会の運営状況 5. 指名委員会の構成・役割、運営状況 6. 報酬委員会の構成・役割、運営状況 7. 監査等委員会の構成・役割、運営状況 8. 社外取締役に対する支援体制 9. 昨年の評価における課題への対応 10. 投資家・株主との関係 11. 当社のガバナンス体制・取締役会の実効性全般 12. 自己評価 |

| インタビュー項目 | アンケートにおける評点及び自由記述欄のコメントから把握された課題にフォーカスして実施。 |

2.実効性評価結果

アンケート及び個別インタビュー結果を踏まえ取締役会で議論した結果、当社取締役会における実効性は確保されていることを確認しました。

(1) 評価された事項

アンケート・個別インタビューを通じて、総じて高い評価であった点は、以下のとおりでした。

1) 監査等委員会設置会社への移行関連

2) 取締役会の規模・構成

3) 取締役会の運営

4) 社外取締役に対する支援体制

(2) 2024年度の取組方針と対応

1) 「中期経営計画2026」

| ・「中期経営計画2026」につき、定期的な進捗報告及び本部長による本部報告を継続すると共に、取締役会以外の場も活用しつつ、「長期ビジョン」、「事業ポートフォリオ」、「DX推進」や「人材」についての議論を深める。 ・「投融資案件の進捗については、従来の報告に加え、頻度や方法について見直す等の改善を図る。 |

・2024年度の取締役会では、中期経営計画の進捗、人事施策の進捗、DX推進活動等につき、年間計画に定例議題として組み込み、十分な審議時間を確保。執行への権限委任に伴う議題数の減少・報告事項の整理統合により創出できた時間をこれら重要事項の定例議題に充て、各進捗状況を取締役会で定期的にモニタリングするとともに、課題・対応状況・今後の方向性等について議論を深めた。 ・取締役会以外の場を活用し、中計の解像度向上及びNext Stage(企業価値2倍成長)の早期達成に向けた議論(サマーセッション)並びに検討中プロジェクトや人事施策の取組状況等につき、社外取締役へ積極的に共有(情報共有セッション)。 ・取締役会で決議した投融資案件のフォローアップも適時適切に実施(必要に応じて情報共有セッションでの報告や取締役会での報告も実施)。 |

2) 監査等委員会設置会社への移行

| ・監査等委員会設置会社への移行に伴い、業務執行取締役に重要な業務執行の決定の一部を権限委任すべく、ボードアジェンダの見直しを行う。 ・移行後も不断に見直しを行うと共に、社外取締役間の情報格差が生じぬよう、従前の情報共有の仕組みを継続し、必要に応じて改善を図る。 |

<取締役会での審議> ・執行への権限委任に伴う議題数の減少・報告事項の整理統合により、経営判断のスピード化及び議論の質の向上を一定程度図ることができた。 <社外取締役間の情報格差対応> ・従前の情報共有の仕組みを継続し、検討中プロジェクトや人事施策の取り組み状況、投資家との対話状況や投資家からのコメント等を積極的に共有。 ・監査等委員と監査等委員ではない社外取締役の意見交換会を複数回実施し、監査等委員会の活動状況等を社外取締役間で共有。 |

3) 2025年度の取組方針

1) 中長期戦略、経営資源の配分等に関する取締役会等での議論の継続

- 監査等委員会設置会社への移行に伴う権限委任による議題数の減少等により創出できた時間を活用し、「中期経営計画2026」達成及びNext Stage(企業価値2倍成長)に向けた、中長期戦略、経営資源の配分等について継続的に議論していく。

- 議論にあたっては、執行側と社外取締役との現状認識・情報のギャップを踏まえたコミュニケーションや説明を行うことに留意し、議事外の場も利用して、議論をより充実させる。

- 取締役会で議論をより深めるべきと考える具体的なテーマや論点を積極的に提案・提言し、取締役会における議論の深化を図る。

2) 監督機能の高度化に向けた社外取締役への情報提供の工夫

- 事前ブリーフィングや議事外での活発な意見交換は維持しつつ、取締役会がより大所高所からの本質的な議論の場となるよう、取締役会における議題設定や情報・資料の粒度に工夫を加える。

- 社外取締役が、執行側の事案や課題に対する認識の共有・意見交換を自由に行い、取締役会でのモニタリングの議論につなげられるよう、従来の情報共有の仕組み(社外取締役会議や監査等委員と監査等委員ではない社外取締役の意見交換会等)を引き続き継続しつつ、必要に応じて改善を図る。

社外取締役

社外取締役の選任方針及び独立性に関する基準

当社は、当社取締役の実質的な独立性を重視し、会社法及び金融商品取引所が定める独立役員の要件に加え独自の社外取締役の独立性基準を策定し、社外取締役全員がこの基準を充たしていることを確認しています。

<社外取締役の選任基準>

当社は、社外取締役の選任には、企業経営者、政府機関出身者など産業界や行政分野における豊富な経験を有する者、世界情勢、社会・経済動向、企業経営に関する客観的かつ専門的な視点を有する者などを対象として、広範な知識と高い見識を持ち、かつ、人格的に優れ、心身共に健康である者を複数名、選任しています。また、多様なステークホルダーの視点を事業活動の監督に取り入れる視点から、ジェンダー、年齢、国際性等の多様性にも留意しています。

<社外取締役の独立性基準>

金融商品取引所が定める独立性基準に加え、以下のいずれの基準にも該当していないことを確認のうえ、独立性を判断しています。

- 当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を保有する者)又はその業務執行者

- 当社の主要借入先(直近事業年度の借入額が連結総資産の2%を超える当社の借入先)又はその業務執行者

- 当社の主要取引先(当社との取引額が、直近事業年度における当社の年間連結収益の2%を超える取引先)又はその業務執行者

- 当社を主要取引先(当社との取引額が、直近事業年度における相手方の年間連結収益等の2%を超える取引先)とする者又はその業務執行者

- 当社から役員報酬以外に、個人として過去3事業年度の平均で年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等(ただし、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当社から得ている財産が過去3事業年度の平均で年間1,000万円または当該団体の年間総収入額もしくは年間連結収益等の2%のいずれか高い額を超える団体に所属する者)

- 当社から年間1,000万円を超える寄付・助成等を受けている者(ただし、当該寄付・助成等を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者)

- 当社の会計監査人又はその社員等として当社の監査業務を担当している者

- 過去3年間において上記1~7に該当していた者

- 上記1~8のいずれかに掲げる者(ただし、役員など重要な者に限る)の配偶者又は二親等内の親族

- 当社もしくは当社連結子会社の業務執行者(ただし、役員など重要な者に限る)の配偶者又は二親等内の親族者

- その他、社外取締役としての職務を遂行する上で、一般株主全体との間に恒常的で実質的な利益相反が生じる等、独立性に疑いが有る者

ご参照:

取締役会の諮問機関

当社は、取締役会の諮問機関として以下を設置しています。

| 役割 | 取締役候補者・執行役員候補者の選任に関する基準・方法の審議及び提案、並びに候補者選任案の審議 | 取締役・執行役員の報酬水準、評価・報酬に関する諸制度の審議及び提案 |

|---|---|---|

| 委員 | 独立社外取締役3名、業務執行取締役1名 | 独立社外取締役3名、業務執行取締役1名 |

| 定塚 由美子(委員長/独立社外取締役) 朱 殷卿(独立社外取締役) 亀岡 剛(独立社外取締役) 植村 幸祐(代表取締役 社長) |

朱 殷卿(委員長/独立社外取締役) 亀岡 剛(独立社外取締役) 定塚 由美子(独立社外取締役) 植村 幸祐(代表取締役 社長) |

※ 2025年6月18日現在

<2025年3月期(2024年4月~2025年3月末)>

| メンバー構成 | ||

|---|---|---|

| 開催実績 | 7回 (委員の出席率100%) |

9回 (委員の出席率100%) |

| 主な審議内容 | |

※ 各出席率は、各メンバーの就任中の開催回数に対する割合

監査の体制・状況

監査等委員会

監査等委員会は、取締役の職務の執行に関して、適法性及び妥当性の観点から監査を行い、業務執行に関する重要な会議に出席するほか、業務執行取締役からの聴取、重要な決裁書類の閲覧などを通じて経営に対する監督・監査機能を果たします。

監査等委員会の構成

当社の監査等委員会は、常勤の社内取締役1名及び独立社外取締役3名の、計4名で構成されています。監査等委員会による監査の実効性を確保するため、当社グループの事業に精通した社内取締役を常勤監査等委員としており、かかる常勤監査等委員を監査等委員会の委員長としています。

監査体制図(2025年6月18日現在)

※1 シニア・オーディター

- 監査等委員会の監査の実効性を担保するため、「シニア・オーディター」を2名配置する

- シニア・オーディターは、当社グループの事業及び業務に精通し、財務・経理、リスク管理等の知見を有する者であり、監査等委員と同等の視点から監査等委員会の職務を補完・サポートする

- シニア・オーディターは、監査等委員会の指示に従い、職務を遂行する

シニア・オーディタ―の人事評価・異動については、監査等委員会との協議を経ることで、監査の独立性を担保する

※2 監査部から監査等委員会へのレポートラインの設定

- 監査等委員会は監査部から、定期的に監査状況の報告を受ける

- 監査等委員会は、監査部に対して報告・調査を求め、また、必要に応じて具体的指示が可能

※3 内部統制委員会から監査等委員会へのレポートラインの設定

- 内部統制委員会は、社長管下の業務執行機関であり、内部統制システムの整備・運用状況の全体俯瞰と定期的なモニタリングを実施し、各種委員会と連携して、社内制度・体制などに関する課題抽出と対応 策の検討、担当部署への指示・改善を行う

- 監査等委員会は内部統制委員会から、定期的に業務執行における内部統制システムの整備・運用状況の報告を受ける

その他、監査等委員会・監査部・会計監査人の三者間では、定期的に面談し、それぞれの監査状況や意見交換などを行い、連携を図っています。

会計監査

当社は、会社法に基づく会計監査及び金融商品取引法に基づく財務諸表監査、四半期レビュー及び内部統制監査に関し、有限責任あずさ監査法人に監査を依頼しています。

内部監査

当社は、他の業務執行部門から独立した組織として監査部を設置しています。監査部39名(2025年6月18日時点)は、営業部、コーポレート、連結子会社を主たる対象とし、当社グループの経営諸活動及び業務管理等が法令及び社内規程に準拠し、適正に遂行されていることを内部監査し、検証します。監査部による内部監査の実施状況は、以下のとおりです。

- 監査部は、監査の年度運営方針、重点項目及び年間スケジュールなどを付した年度監査計画を立案し、当該計画に基づき内部監査を実施。

- 監査時は、組織体のガバナンス・リスク管理・内部統制が適切に機能しているかを検証すると共に、損失の未然防止や問題解決に向け、実効性のある改善提案を実施。

- 監査後は、監査対象組織につき、監査結果の表明、問題点についての意見交換、改善策の協議のため、監査部は、監査講評会(出席者:監査対象組織の社長、コーポレート各部の責任者、常勤監査等委員など)を開催。監査講評会終了後には、内部監査報告書を作成し、監査報告会(代表取締役、常勤監査等委員、その他社長が必要と認めた者で構成)へ提出。

- 監査での指摘事項について、監査対象組織より3ヶ月後、6ヶ月後に改善状況の報告を受けると共に、フォローアップ監査により改善状況を確認。

また、内部監査の実効性を確保するための当社取り組みは以下のとおりです。

- 監査部の年度監査計画は、監査等委員会の決議を取得し、経営会議及び取締役会に報告。

- 監査部は、内部監査結果を、代表取締役社長のみならず、取締役会及び監査等委員会に対しても、定期的に報告。

- 監査部長、常勤監査等委員及びその補助者は、定期的に会合を持ち、各々の監査活動における気づきや課題等のタイムリーな共有、及び意見交換を実施。

- 監査部、監査等委員会、会計監査人の3者間では、四半期に一度、各々の監査結果の共有及び意見交換を目的とした報告会を実施。

- 監査部の組織業績の審議及び評価、並びに監査部長の個人評価には、監査等委員会との協議を必要とし、監査の独立性を確保。

業務執行体制

当社は、最高経営責任者である社長管下の業務執行機関として以下を設置しています。

経営会議

業務執行取締役及び営業本部やコーポレートの責任者などから構成され、当社グループの経営政策、経営戦略及び経営管理事項を全社的視野並びに中長期的な観点から審議・決裁を行います。

投融資審議会

業務執行取締役やコーポレートの責任者などから構成され、重要な投融資案件(投融資保証案件、与信案件等)を全社的な視野に立って審議・決裁を行います。

人事審議会

業務執行取締役やコーポレートの責任者などから構成され、重要な人事事項を全社的な視野に立って審議・決裁を行います。

社内委員会

企業価値向上のため、組織横断的に取り組むべき経営事項を推進する社長管下の業務執行機関として、以下の社内委員会を設置しており、各社内委員会は、取締役会や経営会議にその活動内容に基づく報告を定期的に行っています。

内部統制委員会

当社グループの内部統制体制の維持・高度化を図るための方針の策定並びに内部統制体制及び運用状況、全社的な観点からのリスクのモニタリングを行います。

コンプライアンス委員会

コンプライアンスを徹底するための基本方針や施策などの検討・策定を行います。

サステナビリティ委員会

サステナビリティ チャレンジに基づき、脱炭素社会の実現及びサプライチェーン上の人権尊重を中心に、各種方針、施策の検討・策定を行います。

安全保障貿易管理委員会

当社グループを取り巻く安全保障貿易に関わる変化への迅速な対応及び適切な貿易管理体制の構築を行います。

品質管理委員会

マーケットインの視点での事業展開(B to C ビジネス)、企業価値向上に向けた全社横断的な品質管理体制の構築・整備、施策の検討・策定を行います。

DX推進委員会

デジタルを活用して事業モデル・人材・業務プロセス面での改革を進め、事業の変革・競争力強化を通じて、企業価値の向上を実現することを目的として、DX推進の全体像を把握し、進捗・取り組み状況を共有・効果を検証します。

情報・ITシステムセキュリティ委員会

企業価値向上に向けた全社の情報資産及びITシステムのセキュリティに関する課題の設定・取り組み方針の策定・対応策の実行を推進すると共に、DX推進加速に応じた、デジタルデータ及びITを活用するビジネス内で発生するリスクの所在・重要度を把握し、対策を協議します。

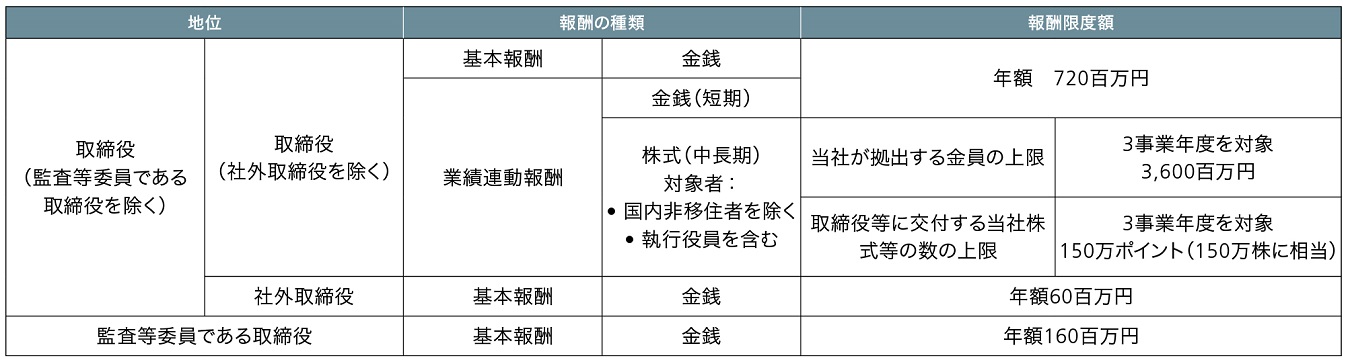

取締役の報酬

役員報酬制度全体の構成

当社取締役の報酬の構成・限度額は以下のとおりです(2024年6月18日株主総会決議)。

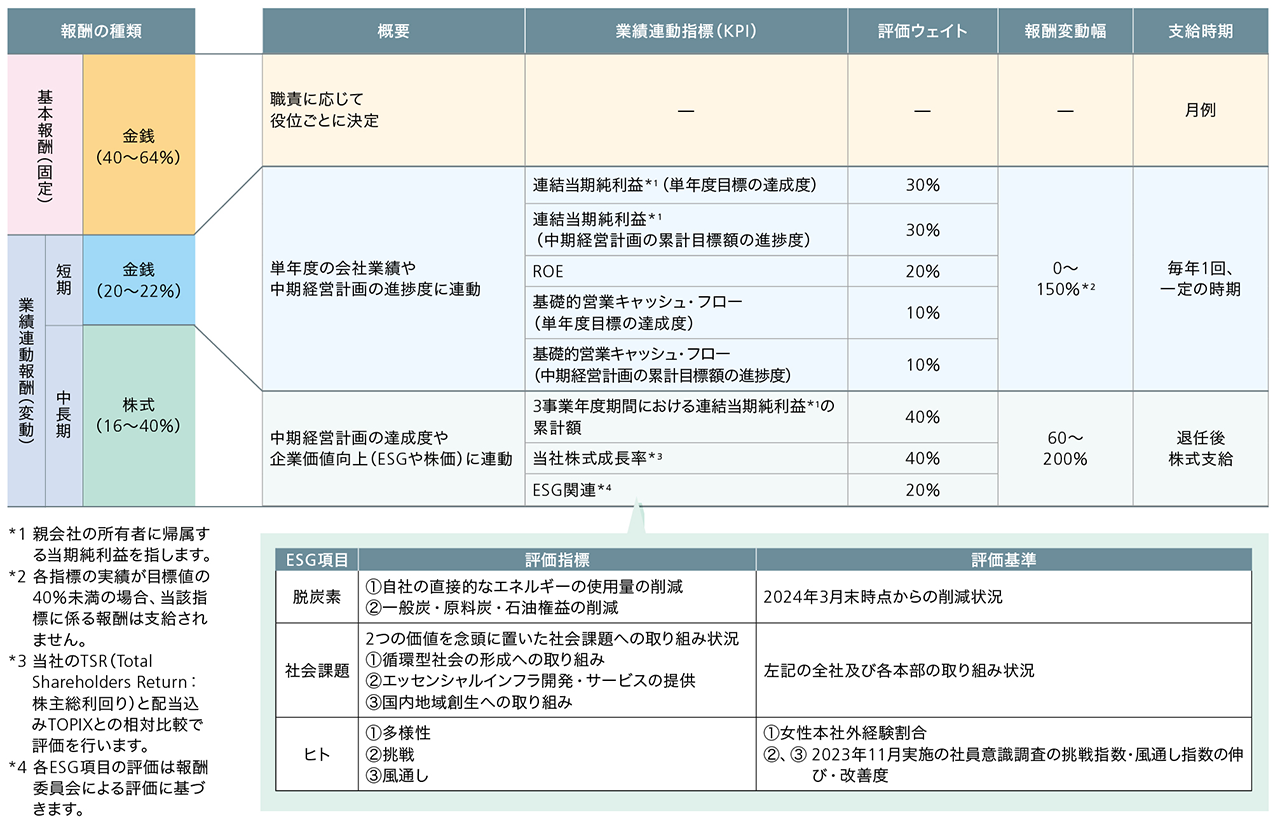

取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬制度

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、役員報酬ポリシー、基本報酬(固定報酬)の役位別金額、業績連動報酬(短期)の算定方法、及び業績連動報酬(中長期)の算定方法につき、各評価指標の目標額等を含め、報酬委員会の審議を経て、取締役会決議により決定し、当該決定に基づき、個人別の報酬等の額が算出・決定されます。

役員報酬ポリシー

当社は、取締役の中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的に、会社業績との連動 性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬制度とすることを基本方針としております。この基本方針のもと、当社の企業理念、価値創造モデル、2030年に目指す姿、そして2024年4月からスタートした「中期経営計画 2026」の実現に向けた報酬制度とするため、2024年3月22日開催の取締役会にて、取締役と執行役員に対する報 酬制度として、「役員報酬ポリシー」(当社における取締役等の個人別の報酬等の内容に係る決定方針)を決議 しております。その内容は、以下のとおりです。

| 基本的な考え方 | 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員(以下総称して、役員)の報酬に関する基本的な考え方は、以下2を踏まえたものとする。

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 基本方針 |

|

||||||

| 報酬体系 | ◆報酬水準 基本方針に則り、各役員の職責に応じて魅力的と感じる水準とする。なお、報酬水準の設定にあたっては、他総合商社や第三者による国内上場企業の経営者報酬サーベイ、及び従業員給与水準等を勘案する。また、外部環境の変化に応じて適宜見直しを行う。 ◆報酬構成 基本報酬と業績連動報酬に大別し、中長期の業績連動報酬はペイフォーミッション、すなわち当社の企業理念の実現、及び「2つの価値」の創造・提供を加味したものとする。 - 基本報酬(固定報酬) :職責に応じて役位毎に決定する金銭報酬 - 業績連動報酬(短期) :単年度の会社業績や中期経営計画の進捗度に連動する金銭報酬 - 業績連動報酬(中長期) :中期経営計画の達成度や企業価値向上(ESGや株価)に連動する株式報酬 (※) ◆報酬比率 [役員(社外取締役を除く。)] 全体に占める基本報酬比率を職責に応じて40~64%程度へ引き下げ、業績連動報酬比率を引き上げる。

[社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)] 基本報酬100%とする。取締役会議長、指名及び報酬委員会委員長には別途手当を支給する。 ◆報酬の支給時期 - 基本報酬 :月例で支給する。 - 業績連動報酬(短期) :毎年1回、一定の時期に支給する。 - 業績連動報酬(中長期) :株式交付時期は退任後とする。(※) |

||||||

| 業績連動報酬の決定方法 | 目標達成度、中期経営計画の進捗度、及び個人の業績等への貢献度に基づき決定する。 | ||||||

| 報酬の没収等 (クローバック、マルス条項) |

重大な会計の誤り、不正による決算の事後修正が取締役会で決議された場合、また、役員による非違行為等が取締役会で確認された場合、業績連動報酬の支給制限、又は受け取った報酬の返還を求めることができる。 | ||||||

| 報酬ガバナンス | 役員の個人別の報酬額は、社外取締役を委員長とし、社外取締役が過半数を占める報酬委員会での審議を経て、取締役会で決定する。なお、監査等委員である取締役の報酬額は、監査等委員である取締役の協議により決定する。 |

- (※) 株式報酬は、取締役の退任後、受益者要件を満たしていることを確認した上で、株式交付1ポイントにつき当社株式1株として、累積株式交付ポイント数に応じて当社株式の交付等を行います。受益者要件は、株式報酬制度としての主旨を達成するために必要と認められる要件を設定しています。

報酬の構成

当社は、報酬と業績の連動性をさらに高めると共に、中長期の企業価値向上への取り組み・進捗をより十分に反映した評価指標の体系とすることを企図して、2024年度より、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)及び執行役員の報酬比率について、全体に占める基本報酬比率を職責に応じて40~64%程度へ引き下げ、業績連動報酬比率を引き上げることといたしました。

各指標の目標値は、会社実績と連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬制度とするため、「中期経営計画2026」の目標を踏まえて、報酬委員会で審議し、取締役会で決議しています。

- 親会社の所有者に帰属する当期純利益を指します。

- 各指標の実績が目標値の40%未満の場合、当該指標に係る報酬は支給されません。

- 当社のTSRと配当込みTOPIXとの相対比較で評価を行います。

- 各ESG項目の評価は報酬委員会による評価に基づきます。

2025年度の報酬制度・算定方法

役員報酬ポリシーに基づき定められた取締役の報酬制度、および、業績連動報酬(短期/中長期)の算定方法については、こちらをご覧ください。

監査等委員である取締役の報酬制度

監査等委員である取締役の報酬については、取締役の職務執行を監査するという役割に鑑みて、業績連動報酬は導入せず、基本報酬(金銭)のみとし、金額は監査等委員である取締役の協議により決定します。

2025年3月期の役員報酬

役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数は以下のとおりです。

(単位:百万円)

| 役員区分 | 支給人員 (名) |

基本報酬 | 業績連動報酬 | 合計 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 金銭 (注1, 2) |

金銭(短期) (注1) |

株式(中長期) (注3, 4) |

|||

| 取締役 | 11 | 317 | 135 | 223 | 676 |

| (うち社外取締役) | (5) | (50) | - | - | (50) |

| 監査役 | 5 | 26 | - | - | 26 |

| (うち社外監査役) | (3) | (8) | - | - | (8) |

| 監査等委員である取締役 | 4 | 75 | - | - | 75 |

| (うち社外取締役) | (3) | (35) | - | - | (35) |

- 百万円未満は切り捨てて表示しております。

- 当社は、2024年6月18日開催の第21回定時株主総会決議に基づき、同日付で監査役会設置会社から監査等 委員会設置会社に移行しております。期末日現在の人員数は、取締役7名、監査等委員である取締役4名であります。取締役の報酬等の総額には、2024年6月18日開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了 により退任した取締役2名の報酬等の額、及び監査等委員会設置会社への移行に伴い新たに監査等委員で ある取締役に就任した取締役2名の移行前の期間における報酬等の額を含んでおります。監査役の報酬等の額は、監査等委員会設置会社への移行前の期間についてのものであります。

- 2024年度における取締役の個人別の報酬等の額は、監査等委員会設置会社への移行前後のいずれにおいても、役員報酬ポリシー、基本報酬(固定報酬)の役位別基本報酬、業績連動報酬(短期)の算定方法、及び業績連動報酬(中長期)の算定方法に基づき、各評価指標の目標額等を含め、後述の決定方針に整合することを取締役会で確認したため、当該方針に沿うものであると判断しております。

- 業績連動報酬(中長期)は、BIP信託を用いた株式報酬制度であり、上記株式報酬の総額は、2024年度に退任が決まっている対象者を含めて、BIP信託に関する株式交付ポイントの付与に係る2024年度の費用計上額です。

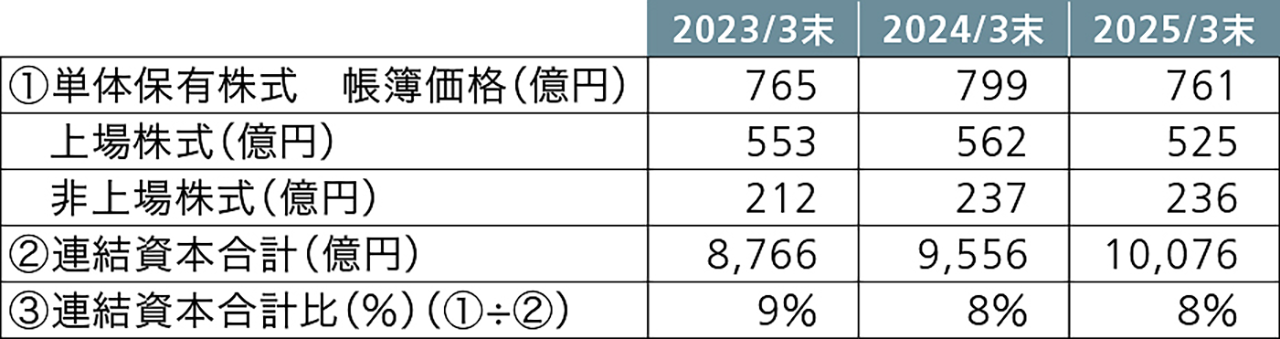

上場株式の保有に関する考え方

中期経営計画2026における株式の保有方針

政策保有株式として引き続き保有する上場株式については、従前通り毎年個別の銘柄毎に受取配当金や関連する収益が資本コスト(WACC)を上回っているかを定量的に検証するとともに、当社企業価値の向上に寄与しているかといった定性面についても精査し、保有意義の見直しを行っています。検証の結果、保有意義が認められる銘柄については、継続して保有し、保有による効果・便益を追求します。一方、保有意義が希薄化した銘柄については、一定期間内での改善を目指す、あるいは、改善が見込めない銘柄については売却を検討します。なお、保有意義の見直しは、取締役会及び経営会議にて個別の銘柄毎に検証を行っています。

※ 上場株式については、各時点における株価を反映しています。

議決権の行使

上場株式の保有意義を踏まえ、当社と投資先企業双方の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に適うか否かを基準に、議決権を行使することとしており、議決権の行使状況を会社として把握する体制としています。