リスクマネジメント

方針・基本的な考え方

双日グループは、経営の持続性および健全性の確保を図ることを目的とし、事業戦略およびビジネス目標の達成に影響を与える不確実性をリスクと認識し、新たな事業や環境の変化から生じると予想されるリスクを網羅的かつ十分に検討したうえで、必要な体制等の整備を行い、適切に管理していきます。

体制と取り組み

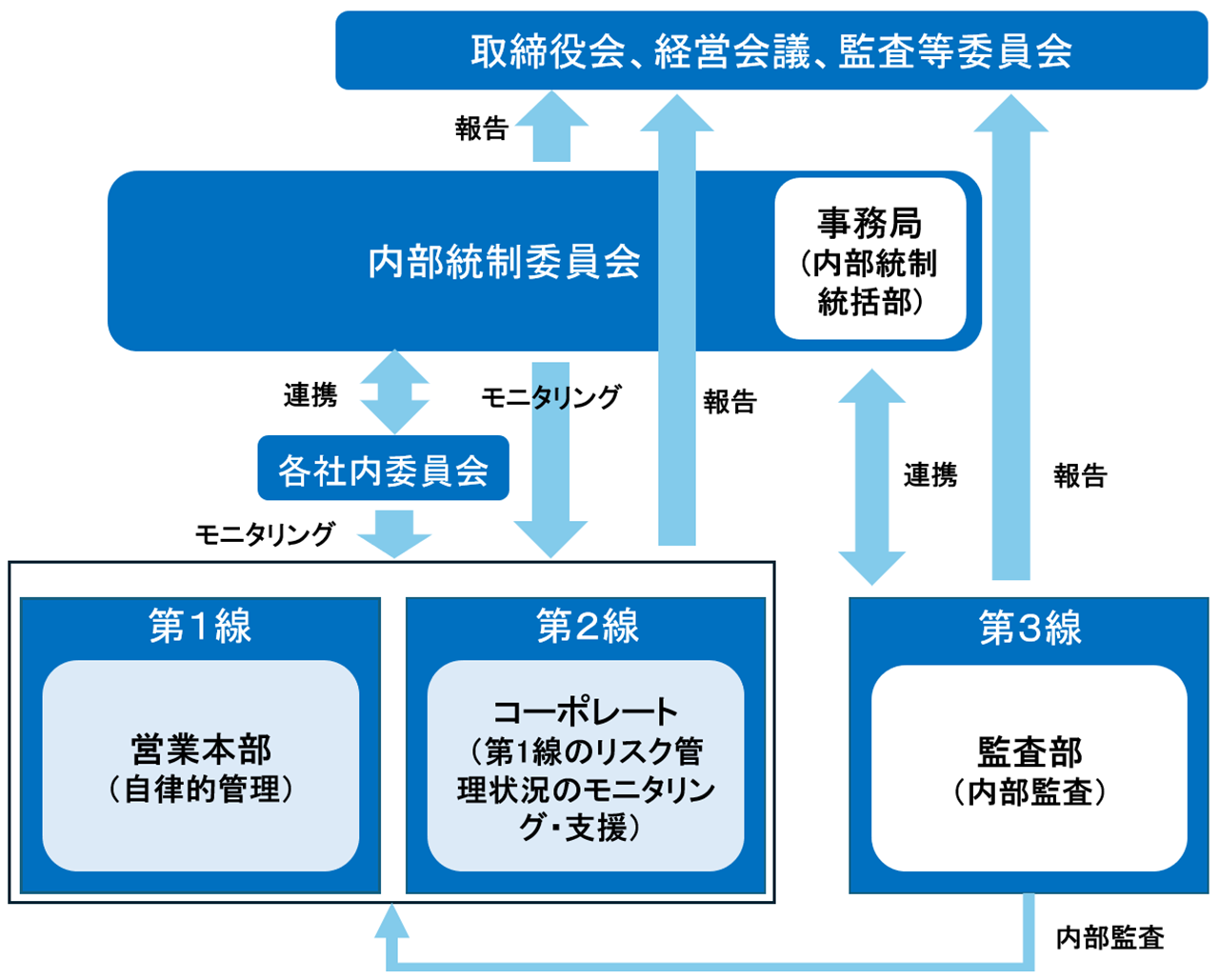

当社グループが取り組む全社的リスク管理においては、社長・CFOがメンバーを務める内部統制委員会が、各種社内委員会(下表参照)とも連携しながら、方針の協議と策定、業務執行組織(第1線および第2線)が実行するリスク管理の状況の全体俯瞰とモニタリング、並びに関係先への指示など、その枠組みを有効に機能させる主体となります。

また、監査部は第3線として独立した立場で、第1線・第2線が運用しているリスク管理についての客観的な検証を行います。

これらを踏まえ、内部統制委員会は、経営会議・取締役会・監査等委員会に対して、全社的リスク管理の状況について定期的に報告を行います。

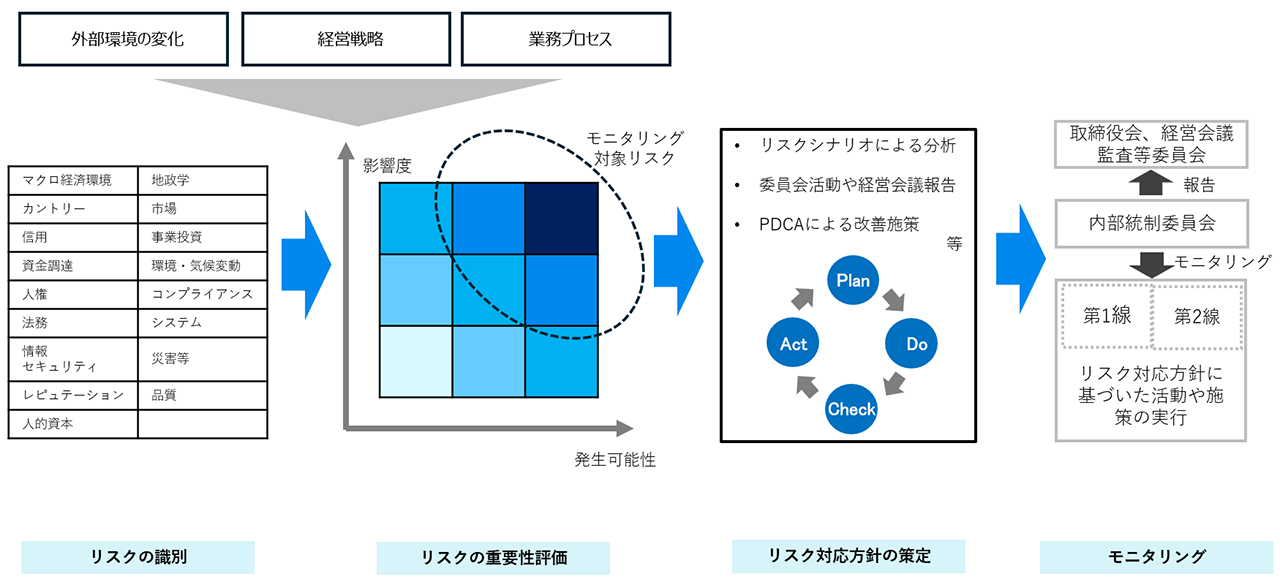

当社グループでは、第1線(営業本部等)・第2線(コーポレート)の各部署において、外部環境、経営戦略、業務プロセスなど、将来予想によるものも含めて網羅的にリスクを検討、識別しています。識別されたリスクについては、影響度と発生可能性による2軸評価によって重要度を測定し、内部統制委員会における協議と取締役会への報告を経て、リスク対応方針を決定しています。

このリスク対応方針に沿って、第1線(営業本部等)では、業務執行におけるリスクについての自律的コントロールを行う一方、第2線(コーポレート)では、担当するリスクに関連して経常的に実施する管理業務のほか、第1線への支援やモニタリング、PDCA管理も含めた継続的レビューを行います。第1線および第2線が行うリスク管理活動については、内部統制委員会がモニタリングし、リスクの重要度に応じて有効性評価を実施したうえで、経営会議・取締役会・監査等委員会に報告を行います。

全社的リスク管理においては、重要性評価を通じてリスクの見直しを定期的に行っています。特に、サプライチェーン全体を意識したリスク管理、不正なアクセスやサイバー攻撃への対策の強化にも重点的に取り組んでおります。さらに、リスク・リターンを踏まえた事業投資マネジメントを行うことで、当社グループのバランスシートの劣化を防ぎ、企業価値の維持・向上につなげています。

主要なリスクと各委員会等

2025年4月1日現在

| 委員会等 | 委員長等 |

|---|---|

| 内部統制委員会 | 代表取締役 専務執行役員 CFO兼コーポレート管掌 |

| コンプライアンス委員会 | 常務執行役員 CCO兼CISO 兼 法務、内部統制統括担当本部長 |

| サステナビリティ委員会 | 代表取締役 社長CEO |

| 安全保障貿易管理委員会 | 代表取締役 専務執行役員 CFO兼コーポレート管掌 |

| DX推進委員会 | 代表取締役 社長CEO |

| 品質管理委員会 | 執行役員 リスク管理担当本部長 |

| 情報・ITシステムセキュリティ委員会 | 常務執行役員 CCO兼CISO 兼 法務、内部統制統括担当本部長 |

| 事業継続マネジメント検討部会 | 執行役員 人事担当本部長 |

| 開示検討部会 | 執行役員 広報、IR・サステナビリティ推進担当本部長 |

リスクの計測とコントロール

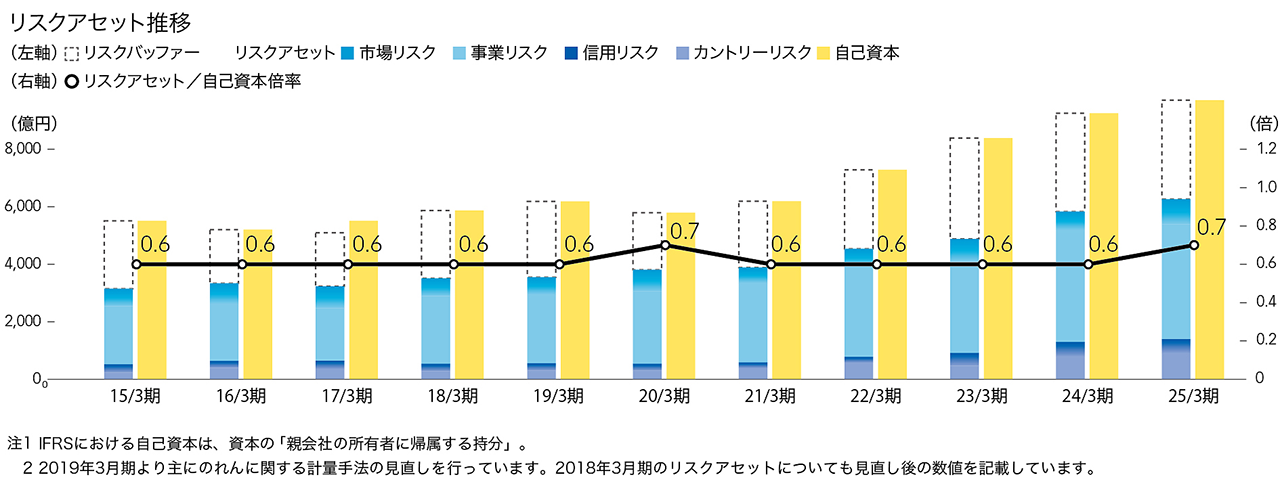

当社グループ資産が晒されるリスクをリスクアセットとして市場、事業、信用、カントリーの4つカテゴリーで計測しています。

リスクを計測する目的は、①数値化されたリスクアセットを自社の体力(=自己資本)の範囲内に抑える経営を行うこと、②リスクに見合った収益の極大化を図ること。リスクアセットの計測は半期ごとに実施し、取締役会及び経営会議に報告するほか、増減要因の分析結果について各営業部にフィードバックを行い、日常のリスク管理活動に活用しています。当社は、「リスクアセット自己資本倍率を1倍以内に収める」ことを目標としており、同倍率は2010年3月期以降、目標内に収まっています。

サプライチェーン全体のリスク管理

昨今の外部環境や事業領域の変化を踏まえ、重要性を鑑みたリスク管理体制強化に努めるほか、個々のリスクをサプライチェーン全体で捉え、突発的なリスク発現時の影響度合いの把握や、機動的な対応を通じた、レジリエンス(回復力)強化に取り組んでいます。2024年度には、地政学リスク、災害リスクそれぞれについてシナリオを策定し、営業本部・コーポレートとの対話並びに経営会議での議論を通じて、リスク発現時の対応策などを確認しています。

事業投資マネジメント

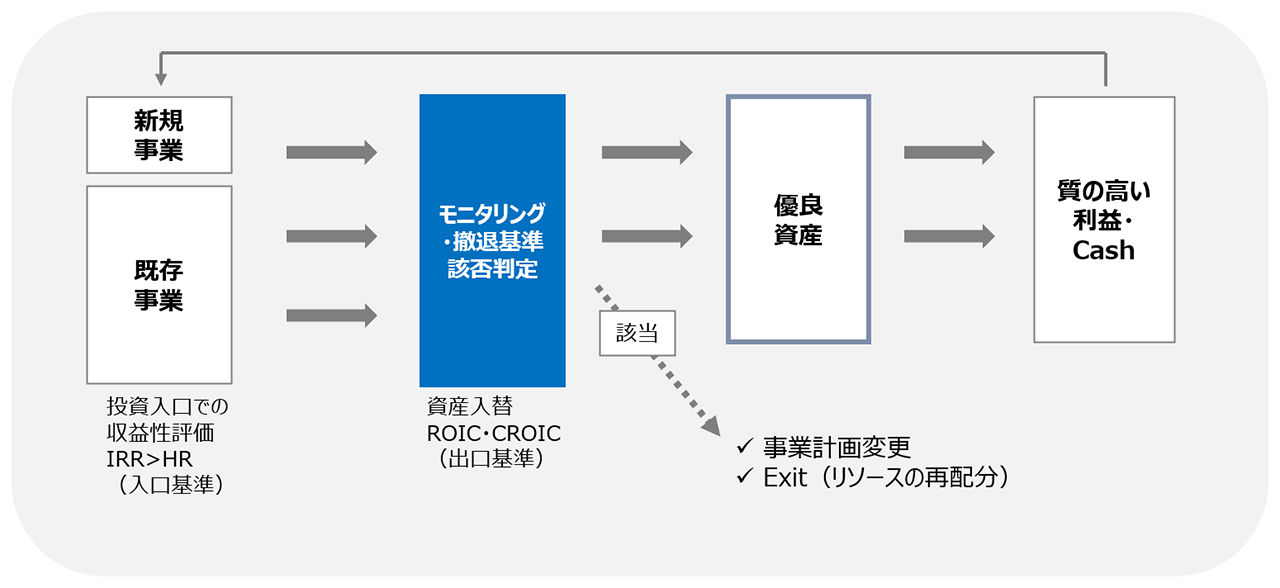

当社グループは、様々な領域において事業投資を行っています。事業投資では、事業計画どおりに収益獲得ができないリスク、投下資本回収リスク、事業撤退時に損失が発生するリスクが存在します。これらのリスクに対して事業投資案件実行の実行前、また実行後の管理や撤退に関して事業投資基準を設けて、管理しています。

新規事業投資の実行時には、取り組み意義やキャッシュ・フロー計画を含めた事業計画を評価しています。特に収益性評価は内部収益率(IRR)を指標とし、ハードルレートを設定した上で、IRRとハードルレートを比較し、当社グループの株主価値を向上させ、且つリスクに見合う収益が得られる案件を選別する仕組みを構築しています。これらの事業投資案件は、社長が任命した議長、審議員で構成する投融資審議会に上程され、そこで事業計画の蓋然性について分析し、リスクを可視化させ、投資実行可否を判断しています。

実行済の事業投資は、毎年モニタリング・撤退該否を判定し経営会議へ報告しています。ROIC(Return on Invested Capital)や、キャッシュベースのROICであるCROIC(Cash-Return on Invested Capital)が資本コストを超えているかを測定し、事業性を評価しています。これら評価によって事業の問題点を早期に把握し、適時適切に改善策を実行することでターンアラウンドを図る、あるいは撤退を進めることで当社グループのバランスシートの劣化を防ぎ、企業価値の維持・向上につなげています。

モニタリング・撤退該否判定に関する概要は下図のとおりです(図:モニタリング・撤退該否判定)

リスク管理研修

徹底したリスク管理の実現には組織としての仕組み・体制の整備だけでなく、一人一人のリスク管理マインド醸成とスキル習得が土台となります。そのため、双日グループではリスク管理研修にも注力しており、足許のリスク管理課題に応じて様々な研修コンテンツを企画・実施しています。

社内のリスク管理ナレッジ共有を目的として、トレーディング及び事業投資の成功・失敗事例を紹介し、案件担当者とリスク管理担当者のトークセッション形式で学びポイントの深掘りを行う動画研修(『学びの多い事例研修』)を展開し、各人の担当案件への過去からの学びの応用を促しています。2024年度は5事例を取り上げ、営業・コーポレート部門から多くの社員が視聴しました。

商社ビジネスがさらされているリスクは刻一刻と変化していきます。社員がタイムリーにリスクの性質の変化や新たなリスクの発現に対応できることを支援すべく、研修コンテンツの見直し・工夫は今後も継続的に行っていきます。

情報セキュリティリスクへの対応

方針・基本的な考え方

当社では「情報管理規程」、「ITセキュリティ規程」を中心とした情報管理に関する規程、情報セキュリティ対策に関する規程といった各種規程を整備し、双日グループとして一貫した情報セキュリティリスクへの対策を推進し、全ての役職員がIT資産を適切に利用、管理、保護すべく努めています。

体制

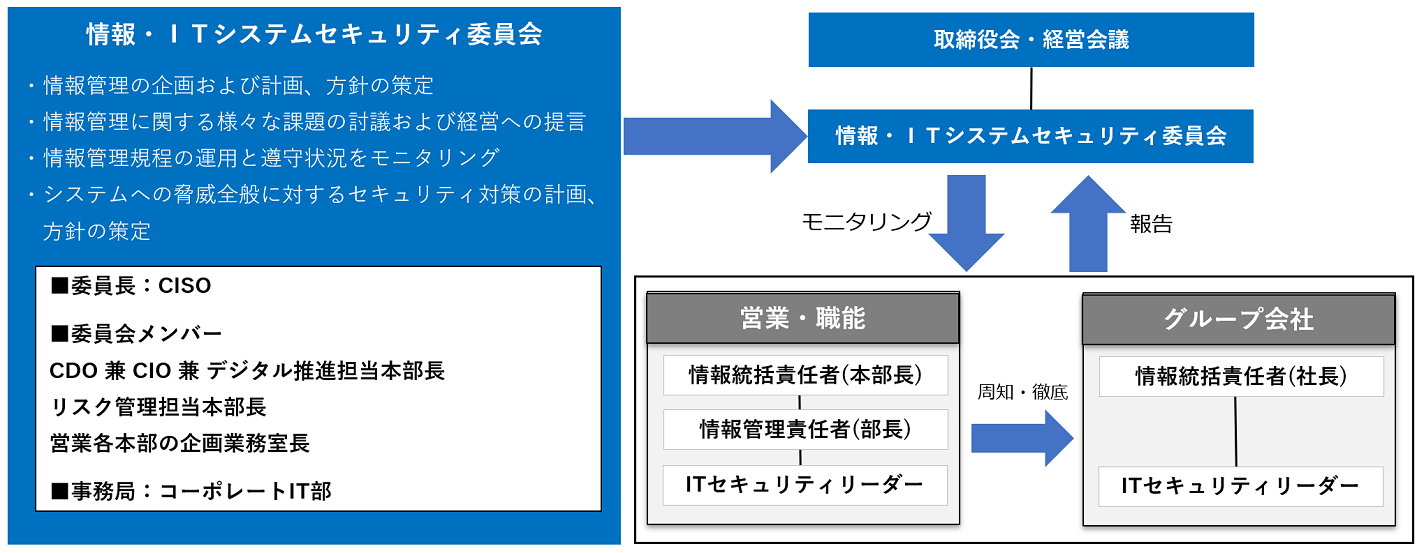

当社では常務執行役員CCO兼CISOを委員長とした「情報・ITシステムセキュリティ委員会」を設置し、情報セキュリティを維持するグループ全体の管理体制を構築し、情報セキュリティに関する様々な課題に対しての検討や経営への提言を行っています。また情報セキュリティに関わる各種規程の遵守状況を適宜モニタリングし、有事の際には、情報を一元管理し、迅速な対応を可能とする体制をとっています。

取り組み

災害等リスクへの対応

方針・基本的な考え方

当社では、地震や水害、テロ、感染症等の重大有事における事業継続、及びグループ役職員・家族・関係者の安全確保は重要な課題であると認識しており、危機管理の方針及び体制について「双日グループ危機管理基本方針」を定め、重大有事の際、迅速にグループ役職員・家族・関係者の安全を確保できるよう、平常時より危機管理を行っています。

双日グループの危機管理基本方針

- 社員等の安全確保 (身の安全)

- 会社資産の保全と業務の早期再開 (業務サービスの安定供給)

- ステークホルダー・地域社会への貢献 (協力・助け合いの心)

- 危機発生時の対応強化と危機管理意識の高揚 (定期的な教育・訓練の実施)

体制

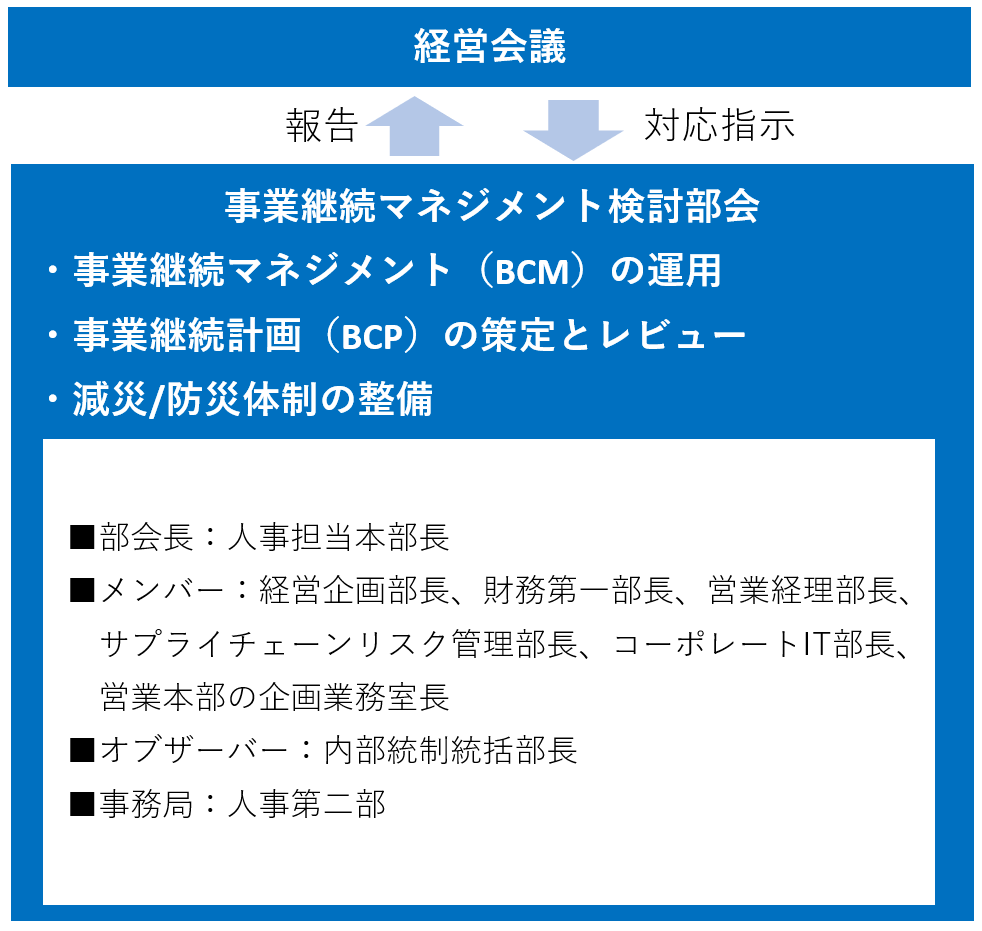

当社では、双日グループ危機管理基本方針、危機管理運営要領に基づき、有事の際の体制と役割を定めています。加えて人事担当本部長が部会長を務める「事業継続マネジメント検討部会」を設置し、定期的に経営会議に報告し、各種施策の実効性の担保と、経営環境の変化に対応すべく、継続的に見直し、改善、発展させています。

取り組み

BCMの運用

事業継続計画に実効性を持たせるため、年間活動計画を策定、定期的にレビューを実施しています。

また緊急対策本部メンバーによる訓練、役職員向け普通救命講習、徒歩帰宅訓練など各種訓練を実施しています(業務時間中での発災と休日夜間での発災の2ケースを想定)。その他、安否確認システムを活用し、全社員を対象に発災時の報告訓練を行っています。

減災/防災体制の整備

首都直下地震でも本社機能が維持できるよう、72時間分の非常用電源を確保しているほか、一斉帰宅抑制に備え5日分の食料等を備蓄しており、東京都から一斉帰宅抑制推進モデル企業に認定されています。