ペリー来航時、近代的産業とよべるものはほとんどなかった日本。その後、日本は貿易黒字国、債権国に転じ、名実ともに先進国の仲間入りを果たしていく。

双日の源流となる鈴木商店、岩井商店、日本綿花の3社は、日本最大級の規模で明治・大正の産業革命を牽引し、あふれる起業家精神と発想実現力で多彩な事業を展開していく。

そのDNAを受け継ぐ双日とは何者なのか。これはその本質を探る物語である。

本作品は、関係する企業や団体の史料を基に当社独自の視線で描いた歴史物語です。

可能な限り史実に基づいて作成していますが、構成上、マンガ特有の表現、描写を用いている部分があります。

また、登場人物の台詞は、基本的に各史料から引用していますが、一部推測により作成しています。

第1章

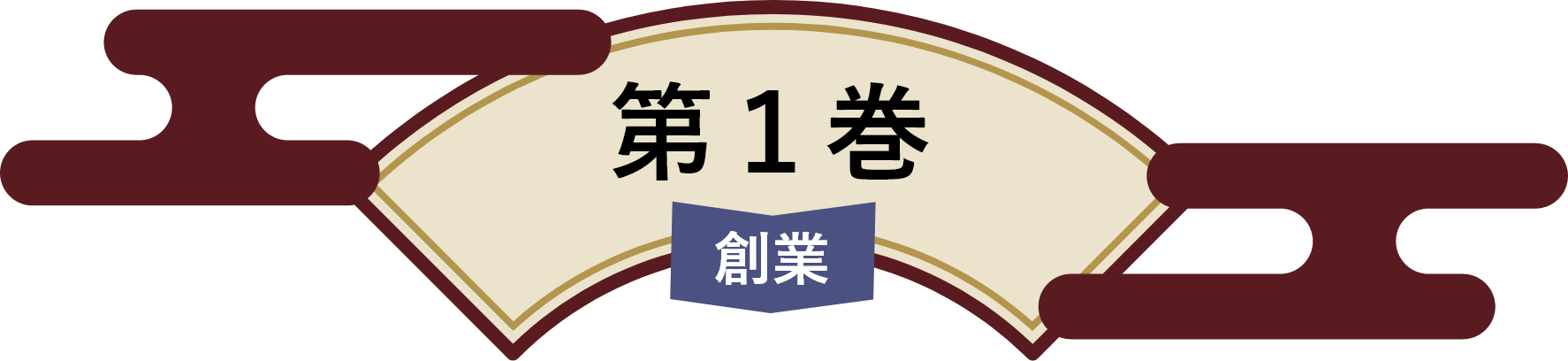

鈴木商店の大番頭・金子直吉、岩井商店の初代社長・岩井勝次郎。二人が通ったのは、神戸の外国人居留地。そこで二人は日本の地位の低さを痛感し、産業を興して一流国にならなければ、日本はいつまでたっても馬鹿にされ続けると屈辱をバネに変えていく。

金子直吉は外国人相手に樟脳の先物取引に失敗し、鈴木商店を破綻に追い込むも、女主人である鈴木よねに救われ、鈴木家のため、日本のためと志を高めていく。

岩井勝次郎は日本の個人商店として初めて居留地の外国商館を通さず、海外の商社と直接取引を開始するようになる。

一方で、外国商館ではセルロイド、人造絹糸など海外の先進的な商品を日本人としていち早く知ることになる。そして、次第に単なる海外からの輸入ではなく、日本人によるモノづくりに強い使命感を抱いていく。

第2章

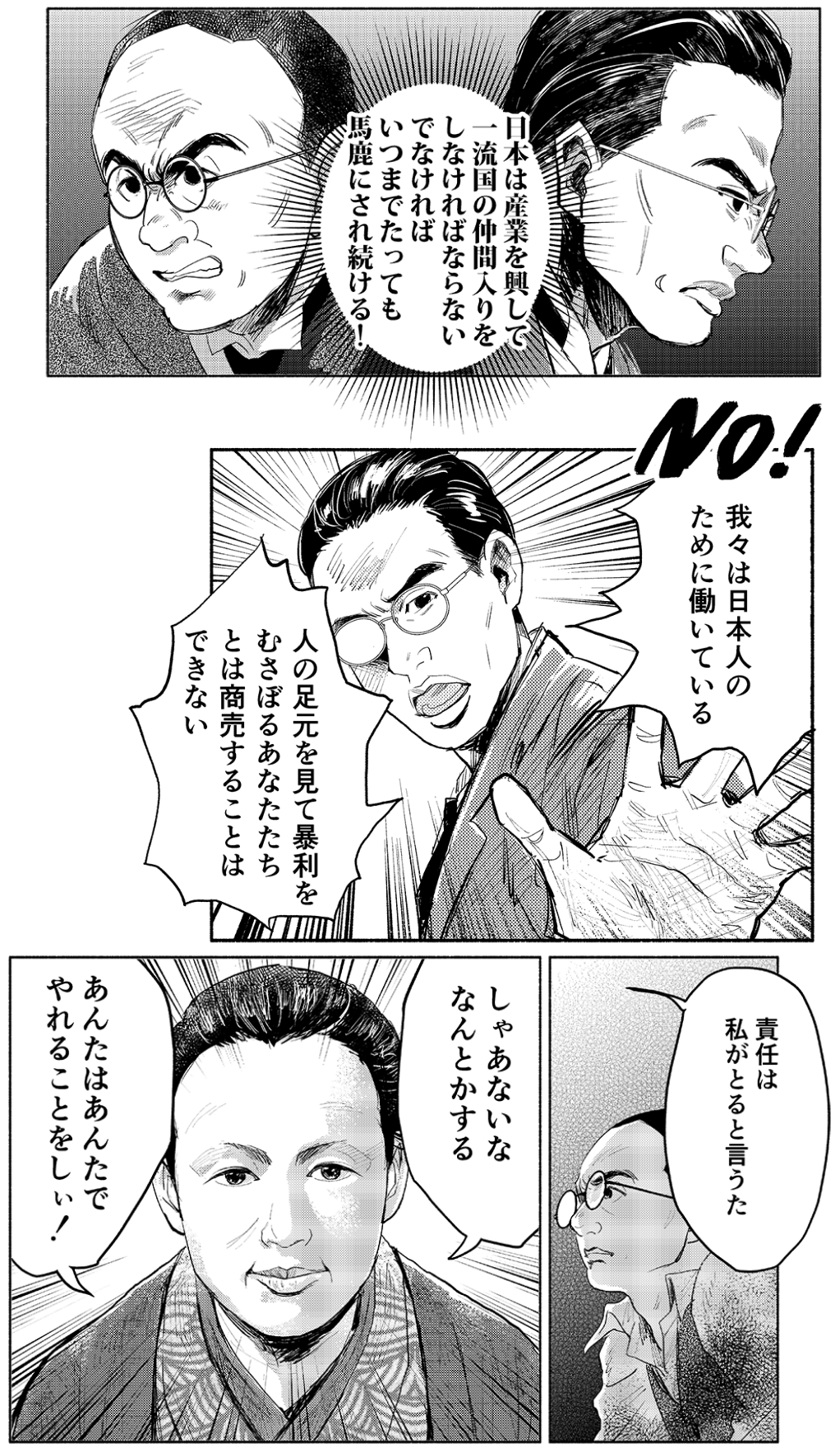

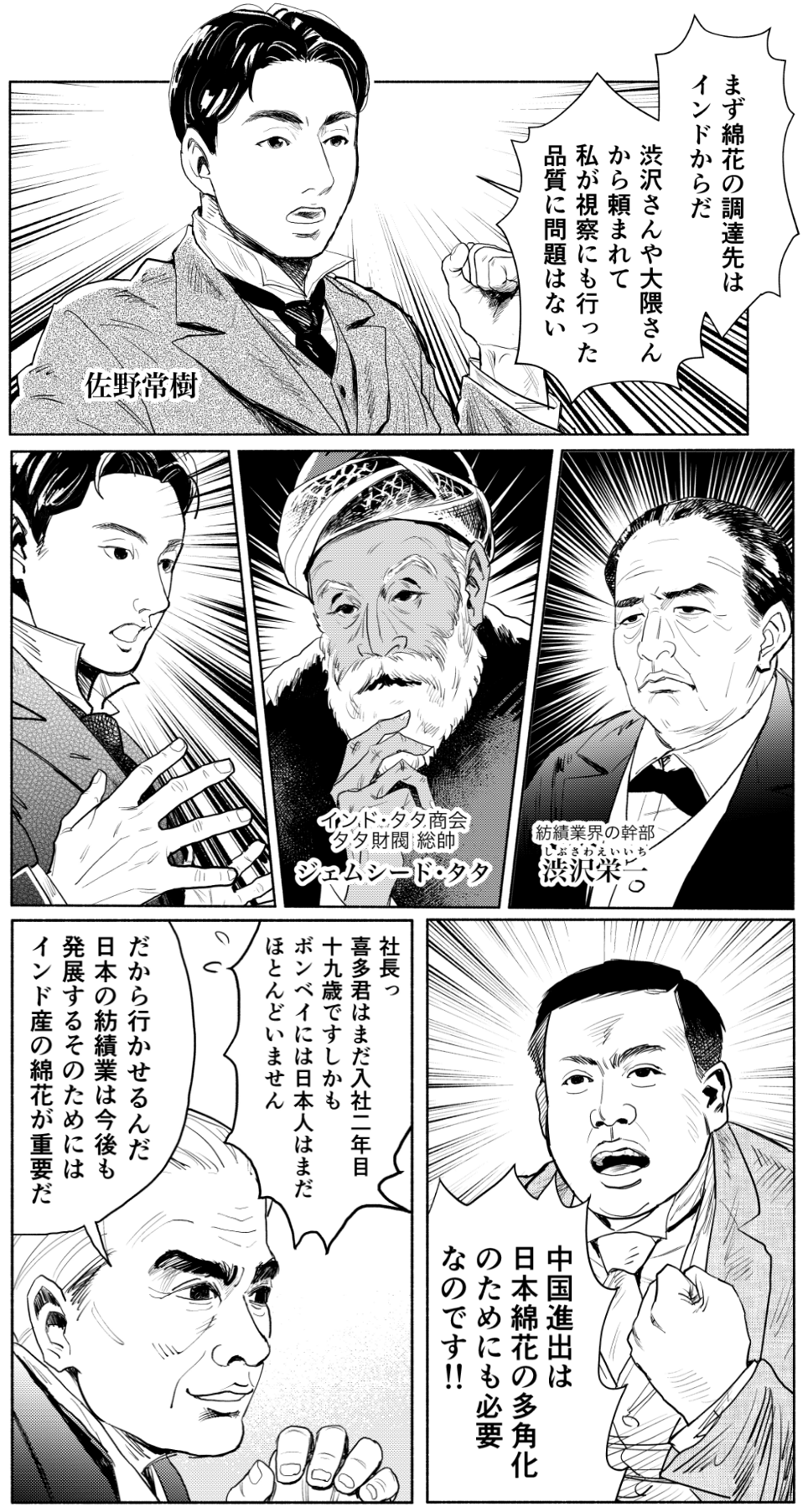

明治維新により政治経済の中心は関西から東京に。大阪の商人たちは危機感を強め、大阪経済の父とよばれた五代友厚の下で協力し合う。三井、鴻池に並ぶ大阪の豪商・加島屋の廣岡信五郎は、妻・浅子と相談し、大阪商人らと共同で尼崎紡績(現・ユニチカ)を設立して社長に就任。しかし、巨大な西洋式の紡績機械に適した原料である綿花が不足しているため、紡績業界の首脳たちが財界の重鎮である渋沢栄一を動かして農商務大臣・大隈重信に働きかけ、佐野常樹をトップに調査団をインドに派遣。ただし、原料となるインド綿は外国商館に牛耳られていることもあり、廣岡信五郎を含む紡績会社首脳と大阪商人らは共同で日本人による綿花調達会社となる日本綿花(後のニチメン)を明治25(1892)年に設立する。

第3章

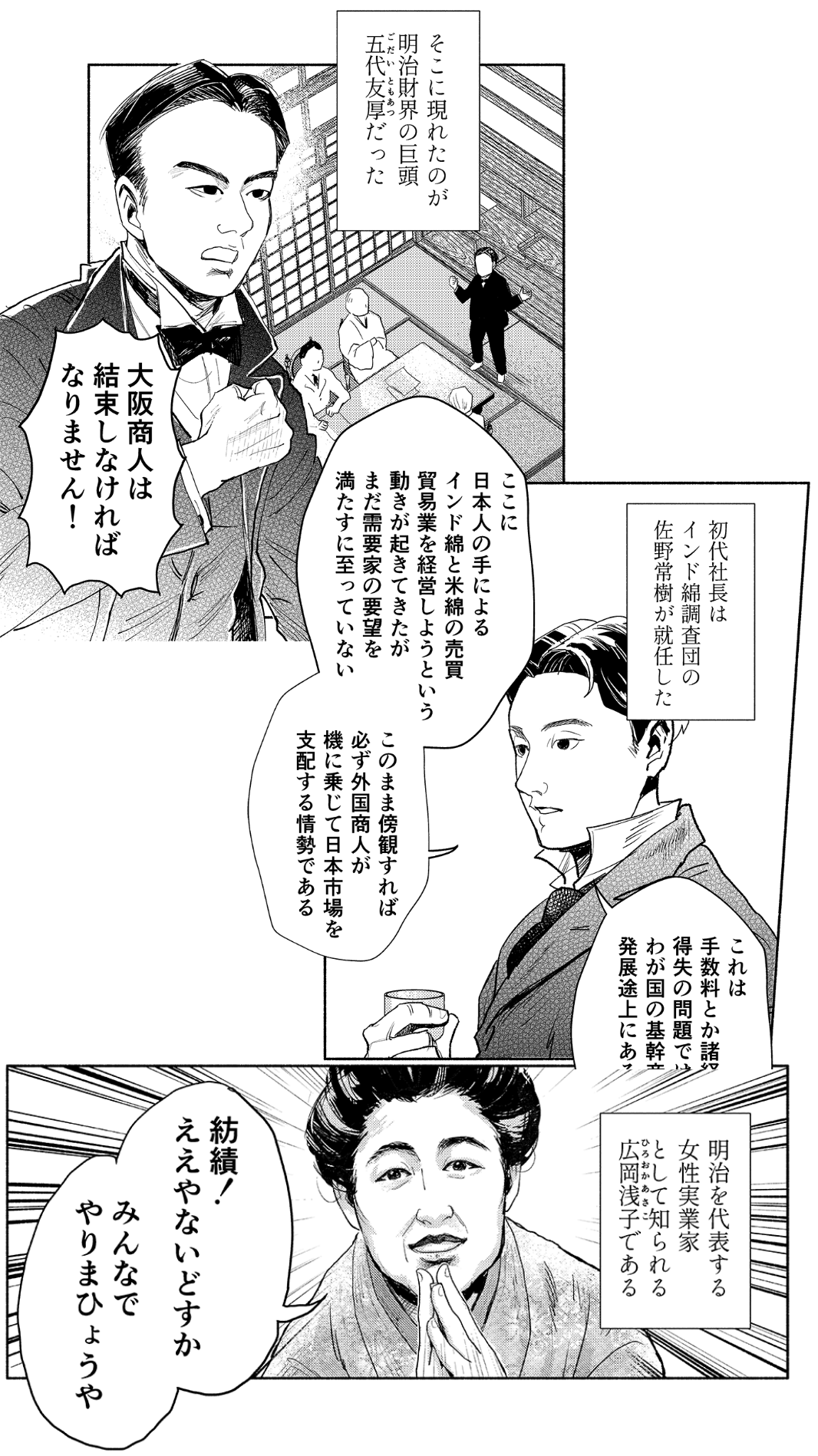

日清戦争により台湾が日本の統治下になると鈴木商店は台湾に進出。主な狙いはクスノキ(楠)から採れる樟脳。当時、爆薬原料や世界初のプラスチックとして開発されたセルロイドの可塑剤としての需要が高まっていた。鈴木商店は台湾総督府民生長官の後藤新平から樟脳油の販売権を得て、明治34(1901)年、鈴木商店初の製造事業となる樟脳工場を神戸で設立(現・日本精化)。また、同時期に薄荷(ハッカ)が日本に偏在することを知り、神戸で薄荷の製造工場(現・鈴木薄荷)を設立。樟脳と薄荷は神戸の代表的な輸出品として成長していく。

一方、セルロイド生地の輸入大手だった岩井商店も、台湾の樟脳に着目。国産原料であるセルロイド生産を画策し、明治41(1908)年、兵庫県網干に日本セルロイド人造絹糸(現・ダイセル)を設立して、外国人技師を招いてセルロイド生産を開始。しかし、生産は上手くいかず、岩井勝次郎は日本人主導の生産に切り替え、再建に尽力。そしてセルロイドは日本の代表的な輸出品として成長していく。

第1章

日本綿花の設立後、初代社長の佐野常樹は、インド産綿花の調達を試みようとするも、輸送面で外国船籍に依存しなければならない。その現状を打破するため、渋沢栄一、インドのタタを動かし、日本郵船による神戸とボンベイを結ぶ日印定期航路の開通を実現させる。

2代社長の田中市兵衛は、入社したばかりの喜多又蔵をインドに派遣し、インド綿輸入トップ商社の地位を確たるものとする。喜多は中国を視察し、上海支店設立を重役に提言。さらに喜多のリーダーシップにより世界最大の米国綿調達でも先鞭をつけた。

第2章

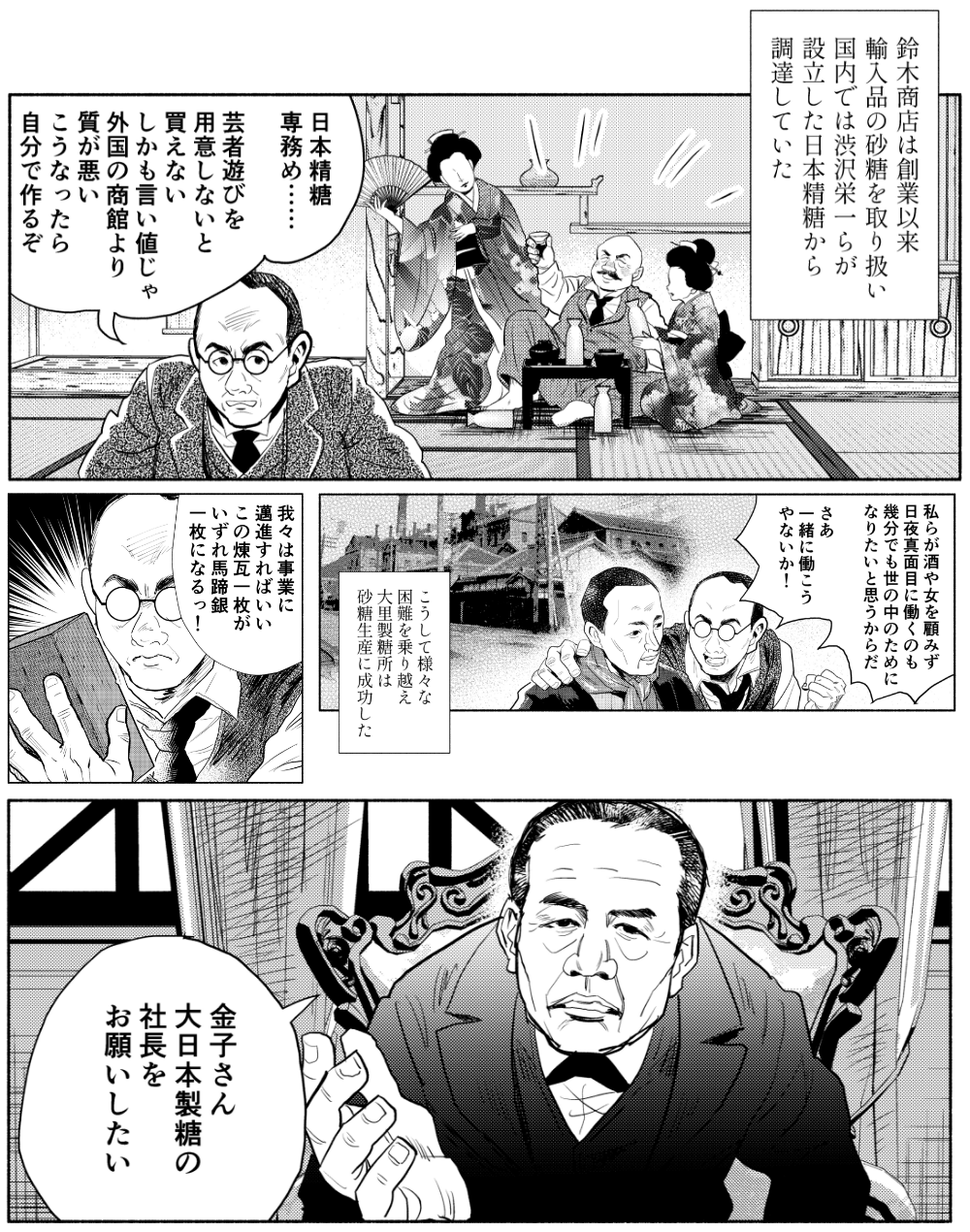

鈴木商店は創業以来、輸入品の砂糖を扱い、国内では日本精糖から調達していた。しかし、日本精糖の傲慢な態度に対して外国商館以上に憤慨し、自ら砂糖を製造することを決意。北九州の大里に大里製糖所を設立した。ここで金子直吉に惚れ込み、志を一にする職工が現れる。

大里製糖が軌道に乗るとたちまち日本精糖のシェアを圧倒し、驚いた日本精糖は大里製糖の買収を申し入れ、鈴木商店は巨額の売却益と販売権を手に入れることになる。その後、日本精糖が経営危機に陥ると、渋沢栄一は、金子直吉に救済と社長就任を申し入れるも、なんと金子直吉は拒否する。

第3章

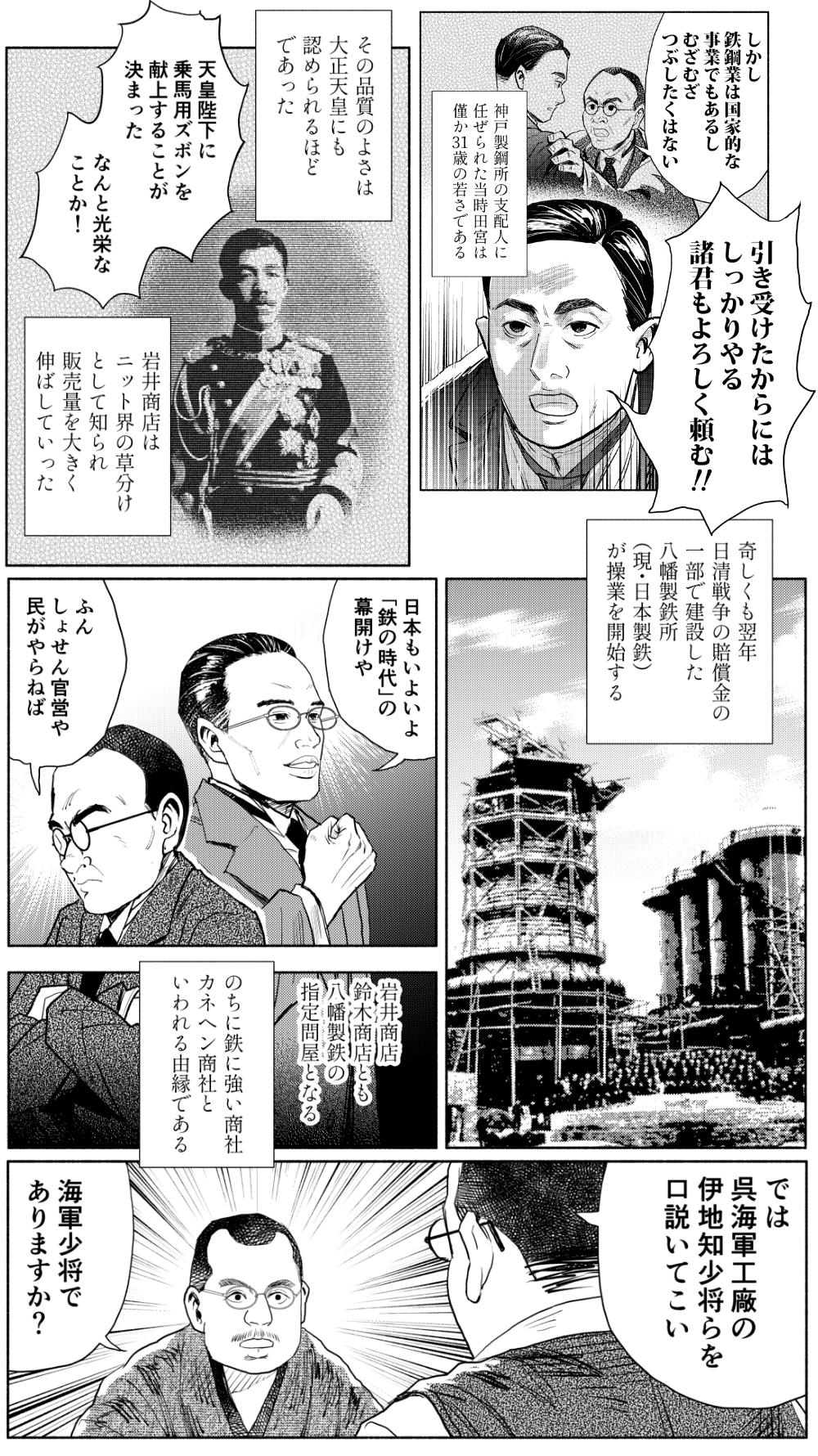

岩井商店の岩井勝次郎は、欧米諸国の外遊中に鉄と洋服に憧れを持つようになり、輸入毛糸からメリヤス製品の製造(現・トーア紡コーポレーション)に乗り出す。また、官営八幡製鉄所が稼働すると、岩井商店は、大阪の亜鉛鍍製造(後の日新製鋼、現・日本製鉄)の経営に参画し、岩井勝次郎自ら社長に就任する。

鈴木商店の金子直吉も神戸製鋼所を設立。田宮嘉右衛門を支配人に抜擢するも、赤字続きに悩まされるが、金子直吉は土佐・薩摩人脈を駆使し、呉海軍工廠への納入を成功させ、躍進のきっかけを掴む。

第4章

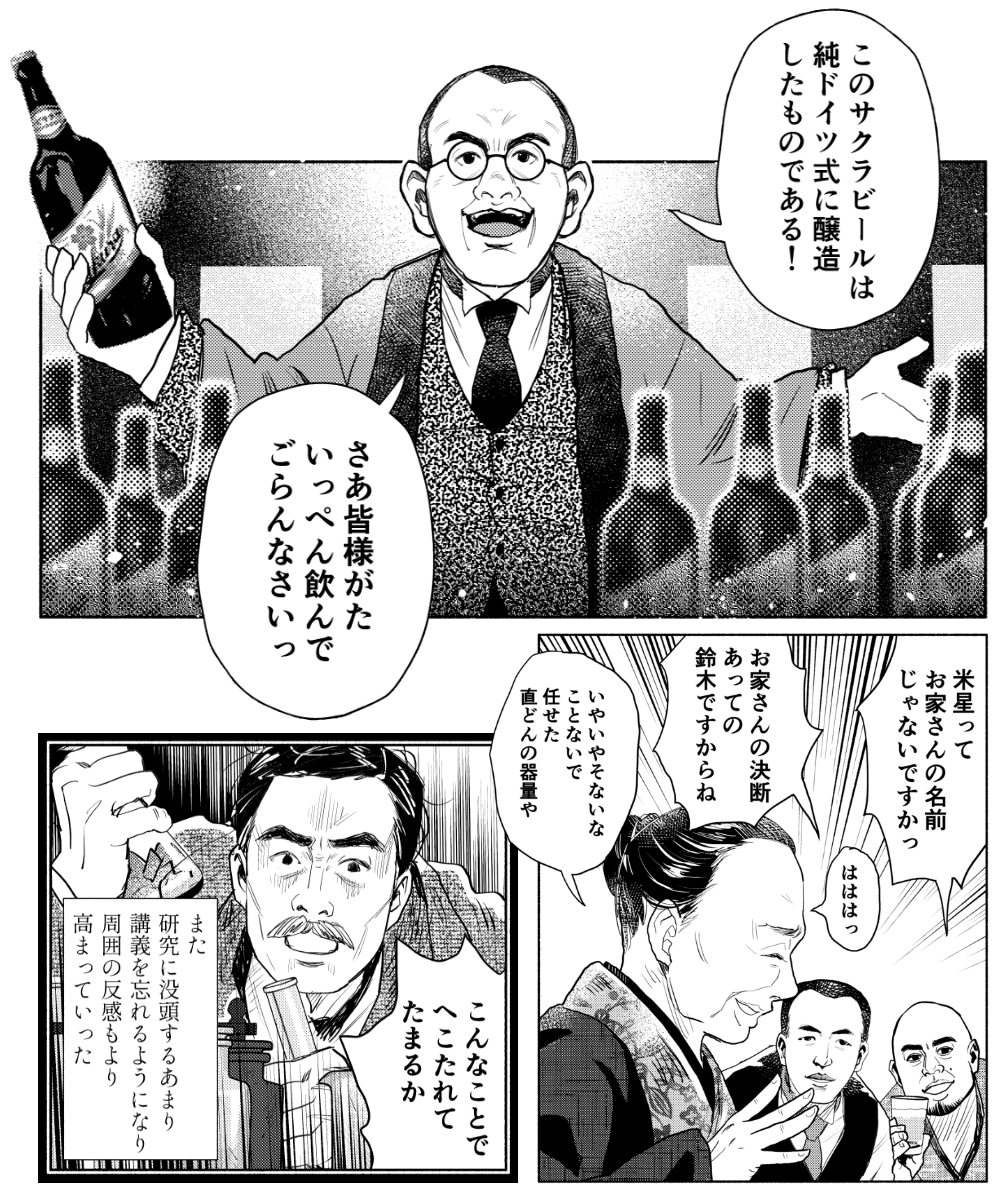

北九州の大里製糖所で成功をおさめた鈴木商店は、食の西洋化を見越し、同じ大里地区に大里製粉所(後に現・ニップンに合併)を設立し、優秀な製粉技術者を招く。また、九州初のビール工場となる帝国麦酒(現・サッポロビール)を設立し、さらに焼酎とアルコールを製造する大里酒精製造所(現・ニッカウヰスキー門司工場)を設立する。

その後、塩、煙草、生命保険など次々と事業を拡大。ついに鈴木商店は自社船舶を保有し、世界の7つの海を股にかけることになる。

その頃、米沢では秦逸三と久村が人造絹糸の研究と開発に没頭し、ようやくサンプル品が完成。しかし、金子直吉を交えた執念の人造絹糸の事業化まではまだまだ長い道のりが続くのであった。

そして、時は大正期を迎える。

第1章

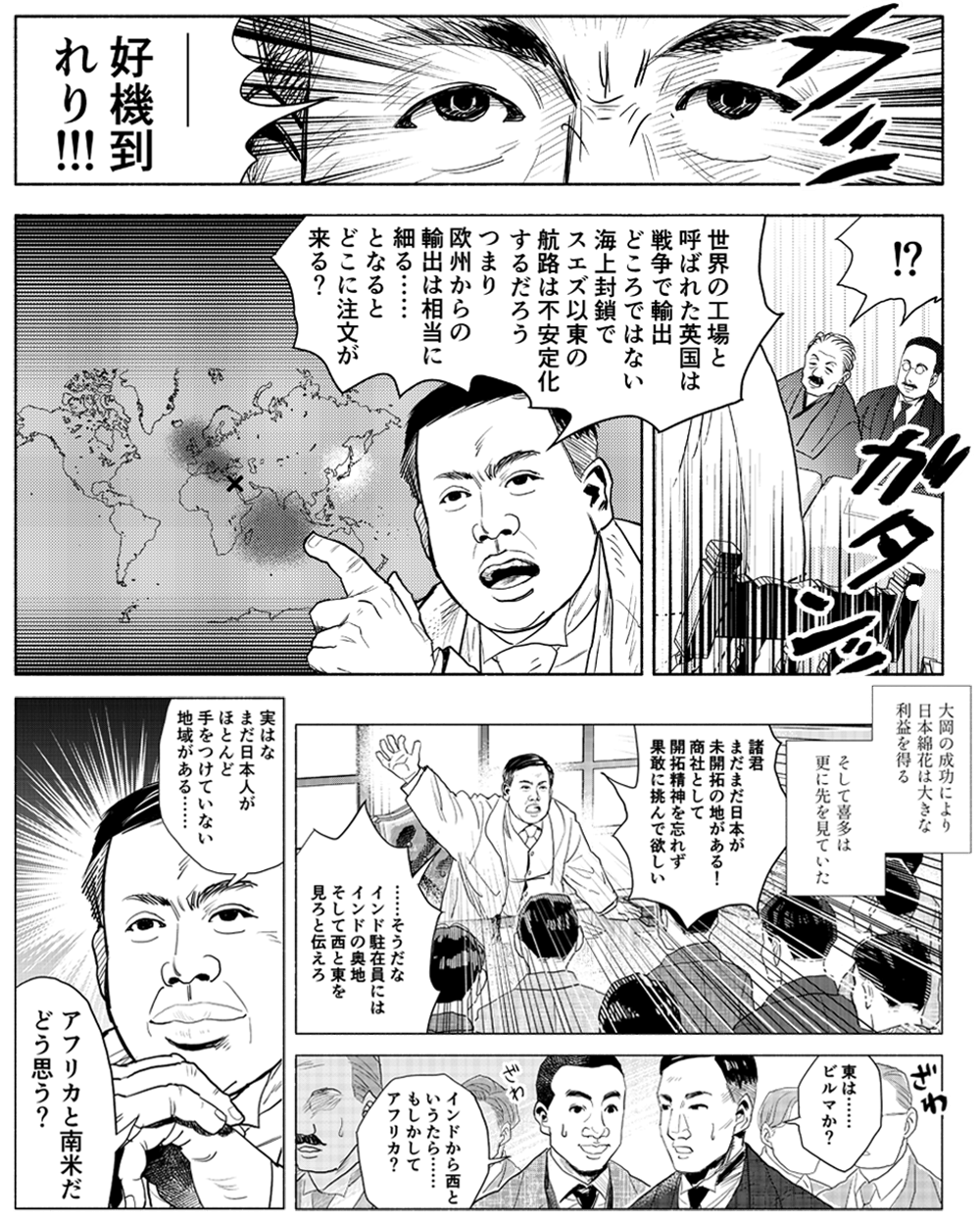

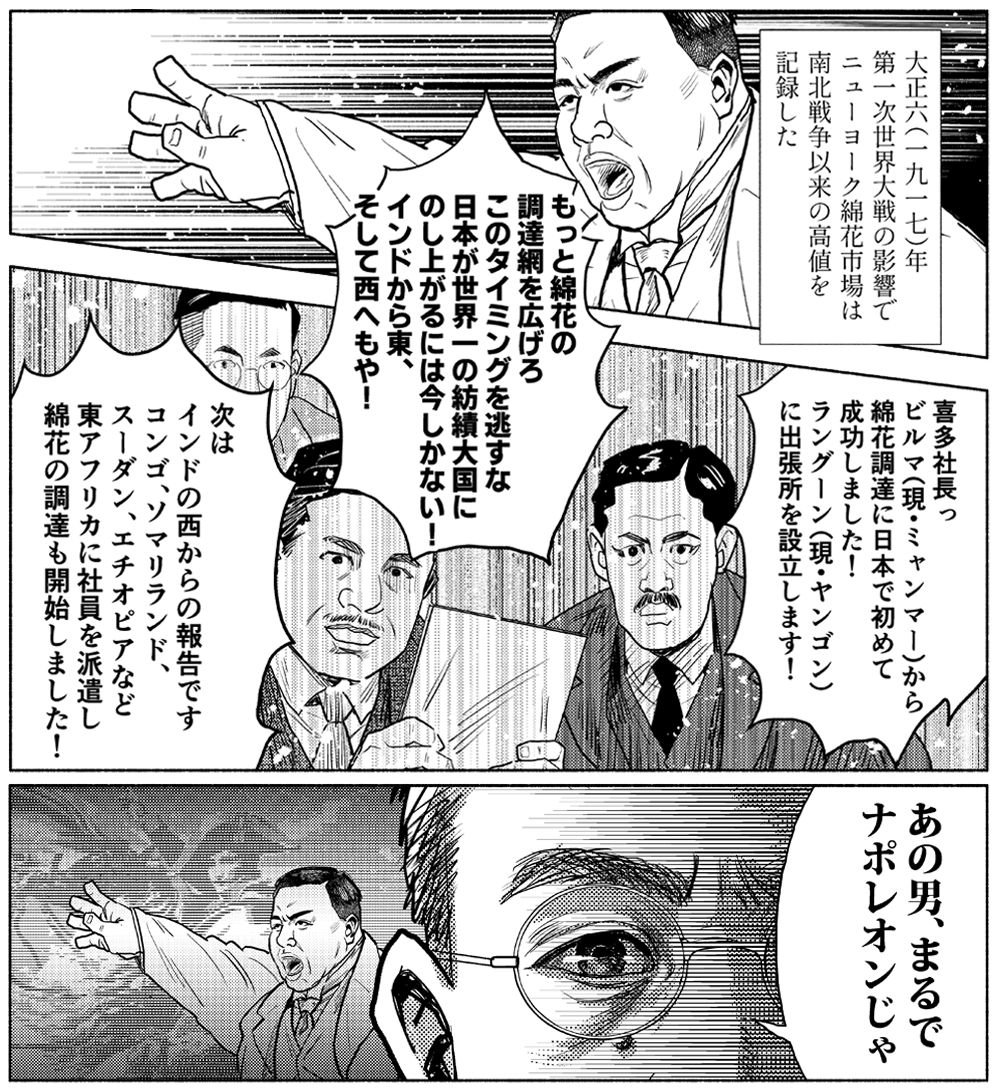

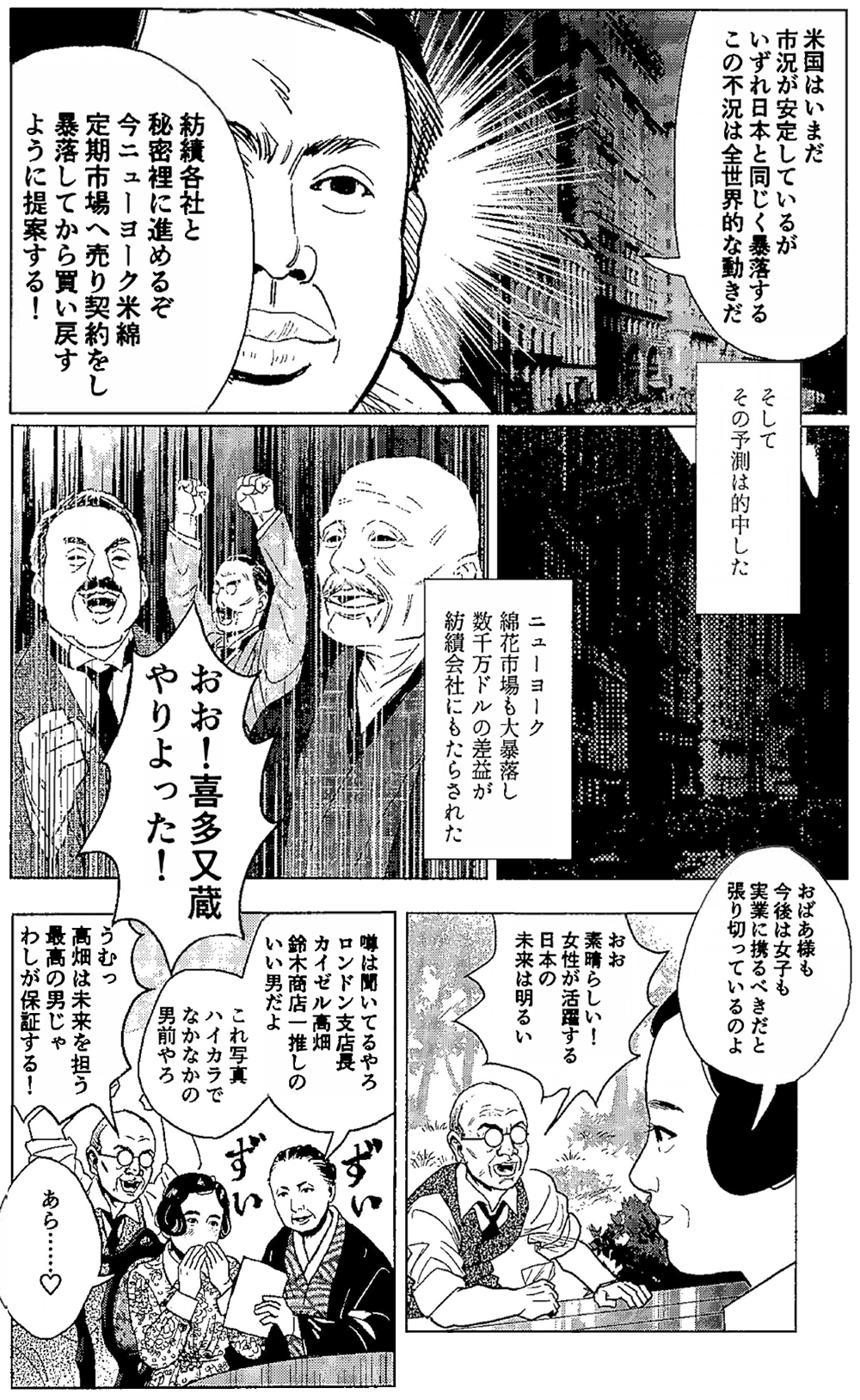

世界一周視察を終えた日本綿花の喜多又蔵は、綿糸だけでなく綿布の輸出を拡大するよう指示。大戦勃発により、一時的な市況の暴落、紡績業界の操業短縮にも動じず、逆に欧州からの製品輸出は細り、日本に大量の注文が入ると予想し、見事に的中させ、日本の紡績業界の飛躍のきっかけを掴む。

大戦により豪州からの羊毛輸入が禁止になると、地球の裏側のアルゼンチン、ウルグアイに駐在員の派遣を指示。当時、南米東海岸ではドイツ船が連合国の汽船を脅かしていたことから、日本綿花社員は、チリからアンデス山脈を越えて現地入りし、一早く羊毛の調達に成功した。そして大戦の長期化を見越し、喜多又蔵は、インドの東、そして西、すなわちビルマ、アフリカに目を向けるよう指示し、社員を鼓舞した。

第2章

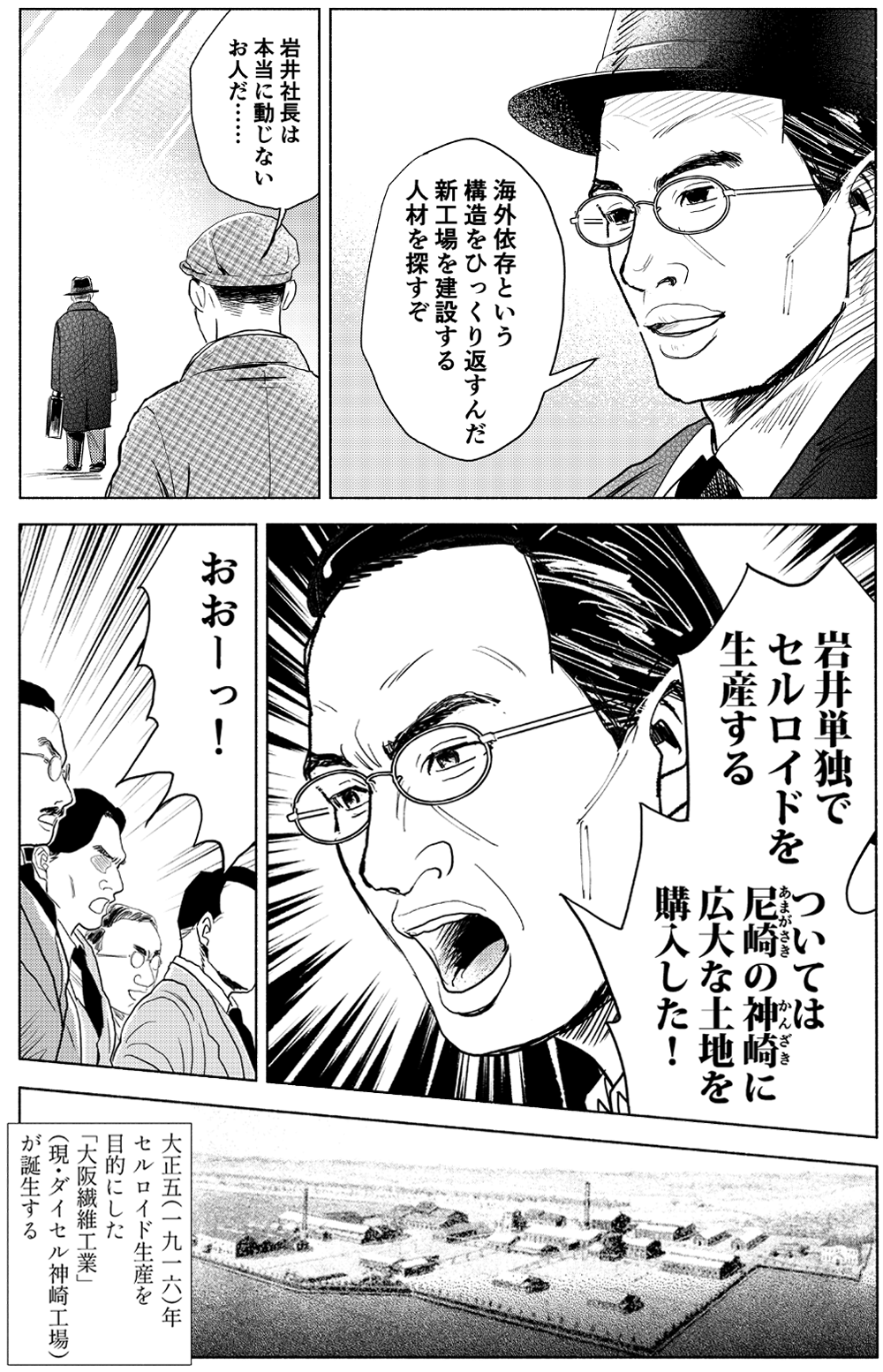

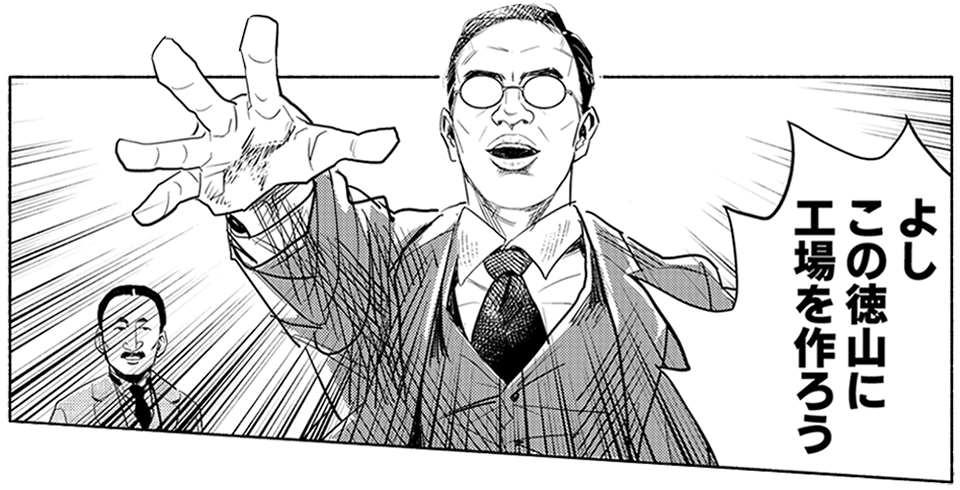

岩井商店の岩井勝次郎も、大戦が勃発し、兵庫県網干のセルロイド工場が軍事転用されると、セルロイドの将来性に期待し、岩井商店単独で新たなセルロイド工場を設立することを決意。尼崎の神崎に大阪繊維工業(現・ダイセル神崎工場)を設立した。また大戦による欧州から亜鉛鉄板の輸入が滞ると、山口県の徳山に新たな工場(後・日新製鋼、現・日本製鉄)を設立するなど、輸入品の国産化を推し進める。

第3章

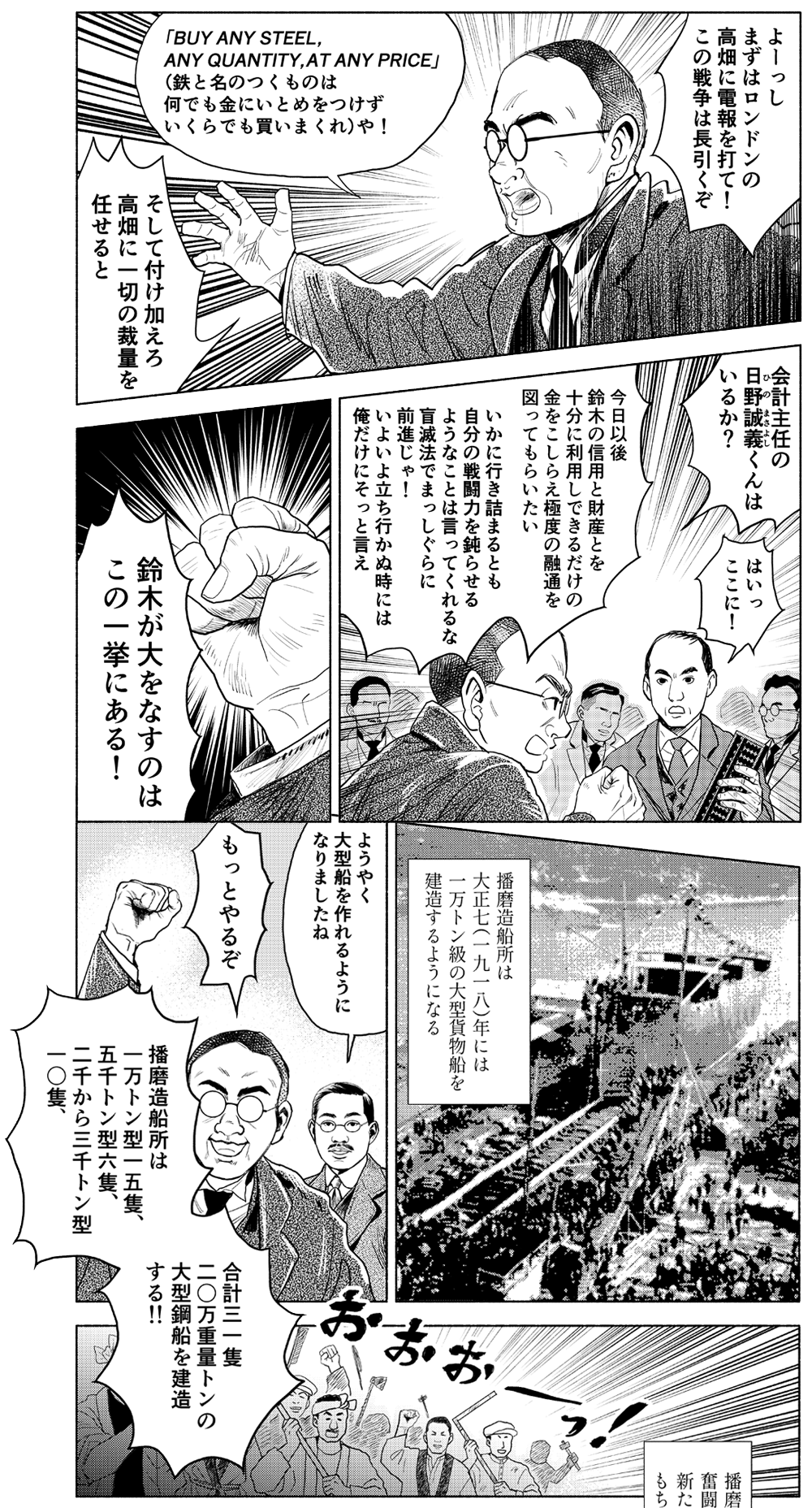

鈴木商店は、世界中に優秀な若手社員を派遣し、鈴木商店独自の通信網を構築していた。大戦が勃発すると、日々世界中から届けられる電報を見た金子直吉は、世界情勢と実需を見極め、「BUY ANY STEEL, ANY QUANTITY, AT ANY PRICE」(鉄と名のつくものは何でも金にいとめをつけずいくらでも買いまくれ)と大号令を発する。そして調達した鉄材で船舶を発注し、自ら造船業へ進出を画策するため川崎造船社長の松方幸次郎に相談する。

そして兵庫県相生に播磨造船所(現・IHI)を設立し、真珠王といわれた御木本幸吉の要請を受け、鳥羽造船所(現・シンフォニアテクノロジー)を買収する。建造した船舶は鈴木傘下の帝国汽船の船団に組み入れられ世界中を駆け巡ることになる。

第4章

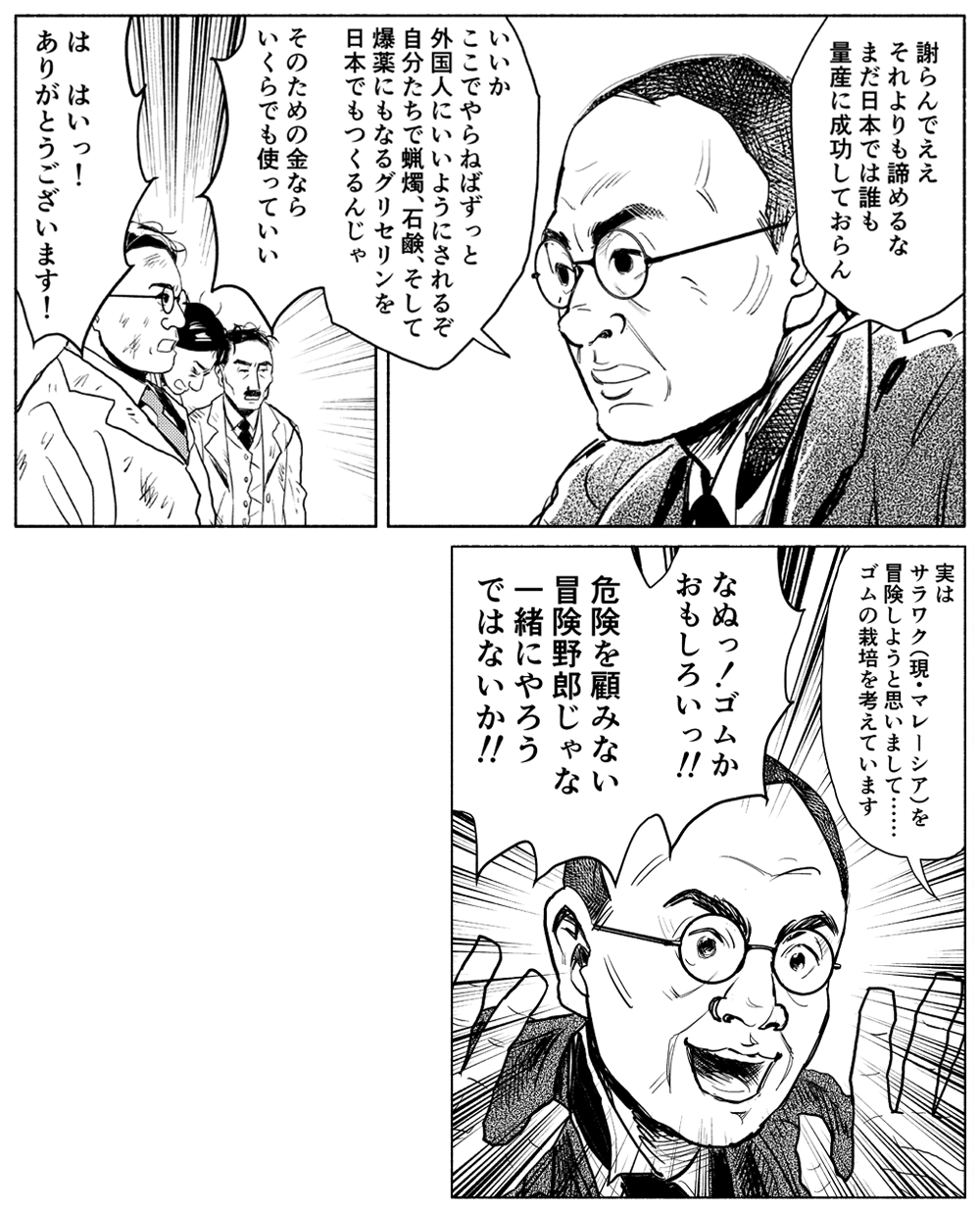

金子直吉は、神戸外国人居留地でなぜ魚油を大量に欲しがるのか不思議がり、東京帝国大卒の新入社員であった久保田四郎に調べさせたところ、西洋では水素を添加して蝋燭、石鹸、グリセリン、オレイン酸などを製造し大儲けをしていることが分かり悔しがる。金子直吉は、久保田に国産化に向けた研究を指示し、多額の資金を投下して、神戸の苅藻島に鈴木商店製油所兵庫工場(現・日油)を建設する。そしてついに日本初の硬化油の量産化に成功することになる。

また、金子直吉は、冒険家の依岡省三と出会い、サラワク(現・マレーシア)でゴムの栽培事業に進出、神戸の敏馬にゴムの製造工場(現・ニチリン)も設立する。

第1章

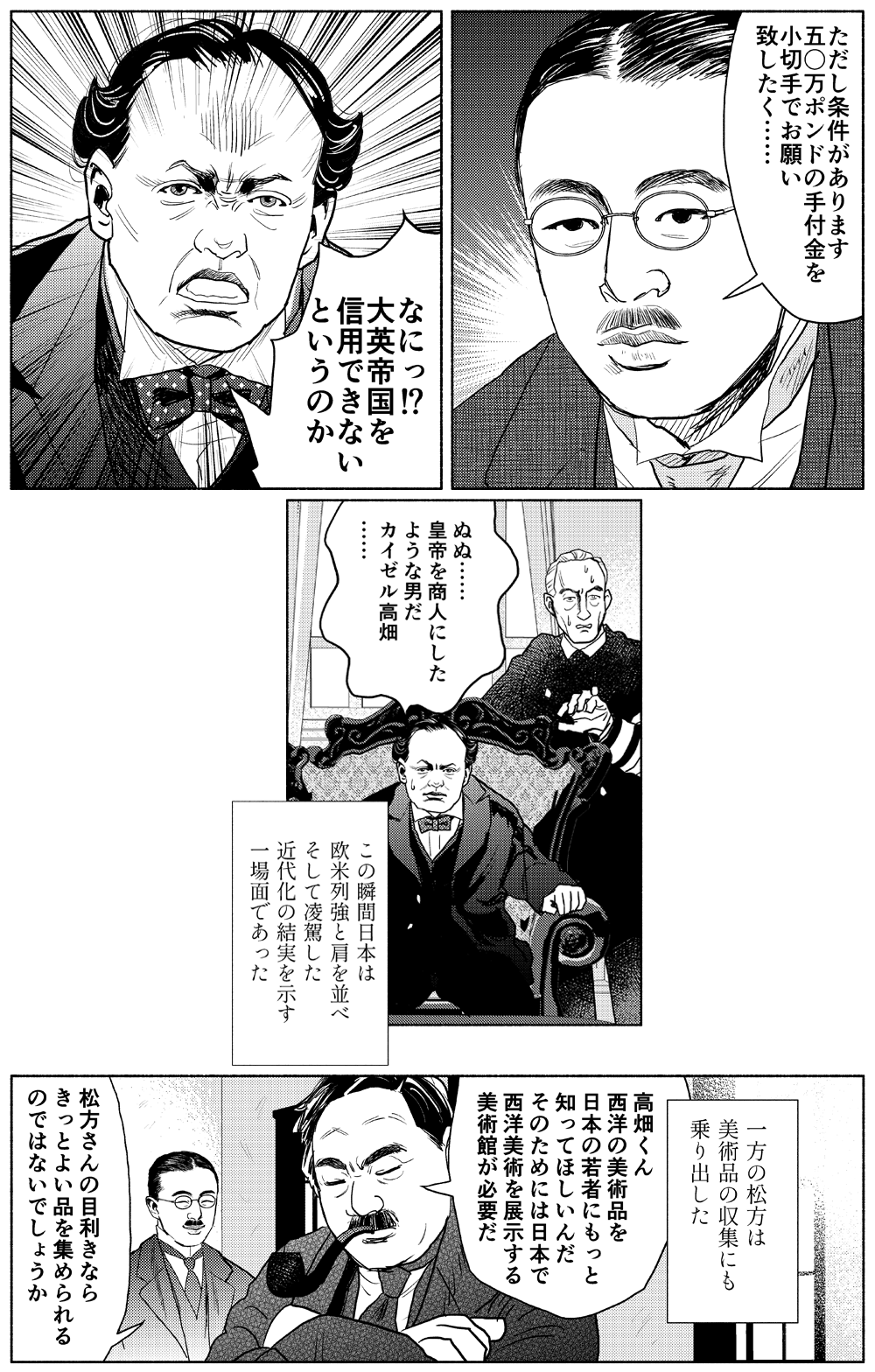

舞台はロンドンへ。支店長の高畑誠一は、チャーチル海軍大臣から物資の調達を要請され、巨額の手付金を要求する。「皇帝を商人にしたような男」と恐れられ、日本がもはやかつてのような小国でないことをビジネスで証明する。

ロンドンの高畑を頼りに神戸製鋼所の田宮嘉右衛門、人造絹糸の量産化を目指す秦逸三らが訪れる。また、川崎造船所の松方幸次郎は、鈴木商店ロンドン支店の一室を借り、連合国に船舶を売却して巨額の富を得る。松方は、後に「松方コレクション」と呼ばれる西洋の美術品を買い集め、その支払いの立て替えを高畑に依頼する。

第2章

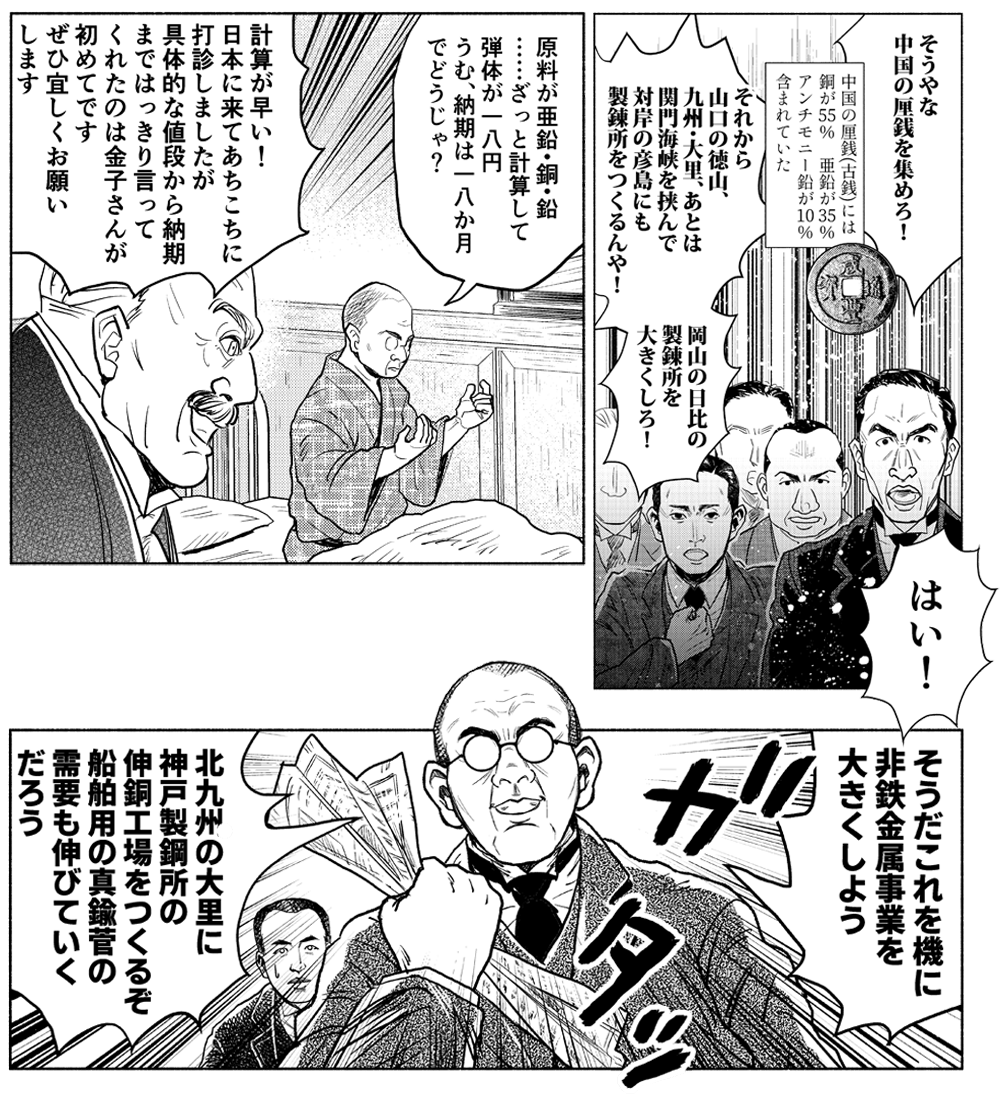

日本では金子直吉の下に、ロシアのブリーネル商会が訪れ、砲弾の製造について相談を持ちかけた。

金子直吉は瞬時に亜鉛・銅・鉛などのコスト計算をし、納期まで提示して相手を驚かせ、戦後の平和利用と非鉄金属分野の育成の必要性を踏まえて製造を決断。各国が大戦により原料輸出を規制する中、奇抜な発想で打開を図り、岡山県日比、山口県徳山、彦島にて銅と亜鉛の製錬事業を一気に拡大させる。ロシア革命で契約が破棄となるも、調達した原料を製錬することで巨額の利益を得る。

第3章

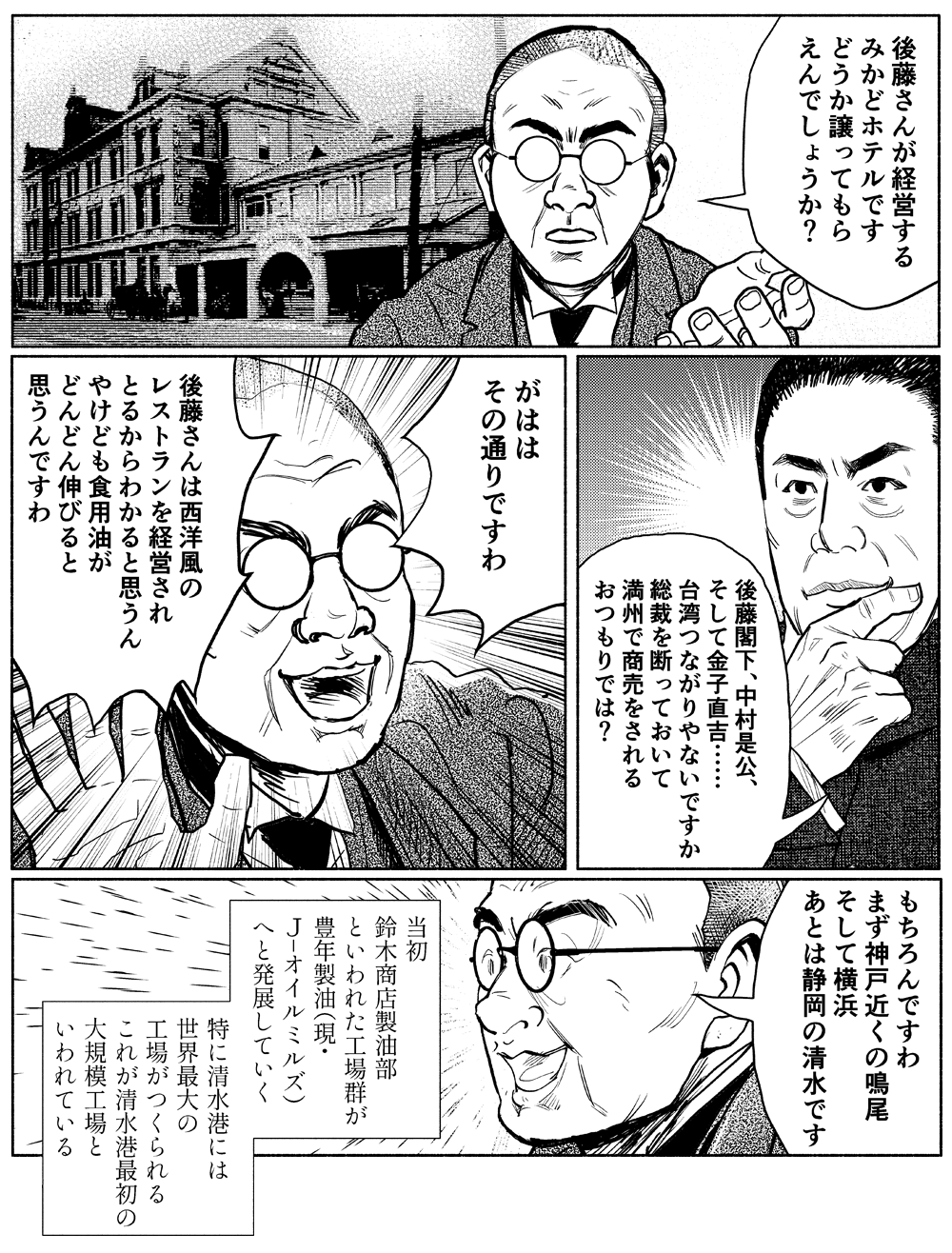

台湾進出における鈴木のパートナーであった後藤回漕店の後藤勝造からみかどホテルを買い取り、鈴木商店の新たな発信基地を設ける。後藤新平の台湾総督府時代の部下で満鉄総裁であった中村是公から相談を受け、満鉄の大豆搾油事業を譲り受け、国内では兵庫県鳴尾、神奈川県横浜、静岡県清水にて大規模な搾油工場を建設。食用油である大豆油と肥料である大豆粕を国産化する。

第4章

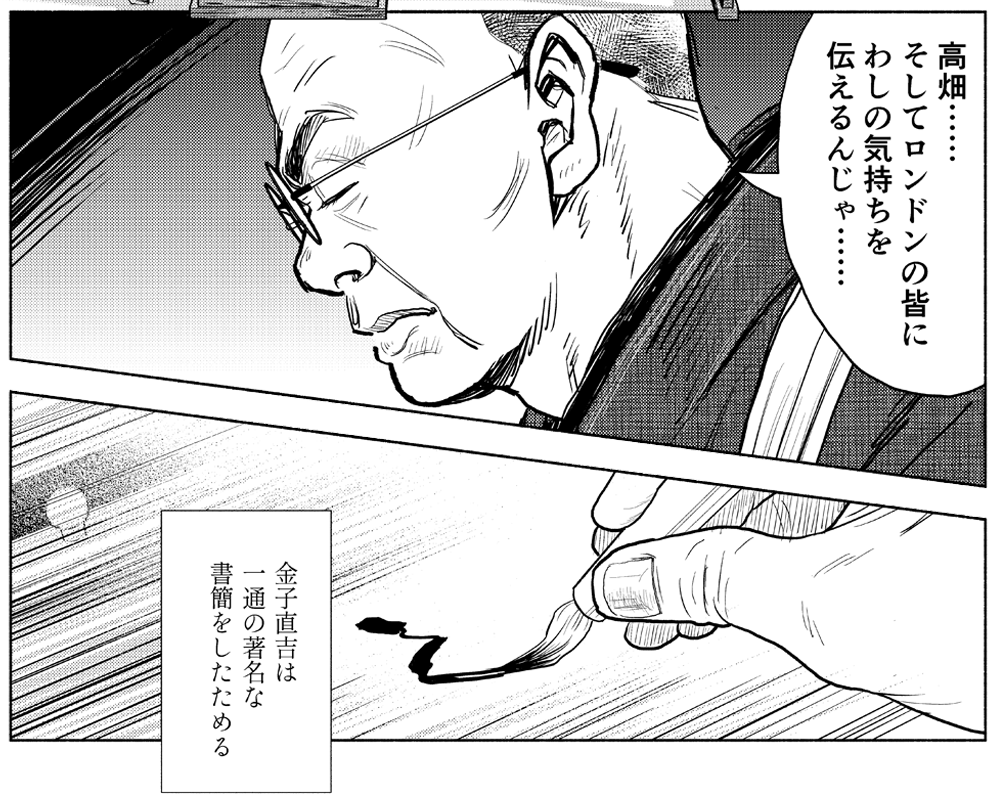

金子直吉は神戸の須磨の邸宅にて、ロンドンの高畑誠一らに天下三分の宣誓書とよばれる手紙を送る。「三井三菱を圧倒する乎、然らざるも彼等と並んで天下を三分する乎、是鈴木商店全員の理想とする所也」。そして大正6(1917)年、鈴木商店の貿易年商はGDPの1割に相当し、三井・三菱を凌ぎ、日本一の総合商社に上りつめる。

第5章

喜多又蔵は、日清紡からに1万俵という膨大な綿花の調達の相談を受け、協力する。そして予想通り、調達後に綿花相場は上昇し、日清紡に巨額の利益をもたらす。さらに他の会社からも大量の注文を受け、ビルマから日本初の綿花の調達に成功し、さらに東アフリカからの綿花の調達に先鞭をつける。そして紡績王と名を馳せいていた鐘淵紡績の武藤三治から「綿花界のナポレオン」と称される。大正6(1917)年、喜多又蔵は40歳にて社長に就任。日本綿花25周年を迎え、10割配当を実施する。そして日本の伝統的商売である生糸の米国向け輸出にも進出する。

第6章

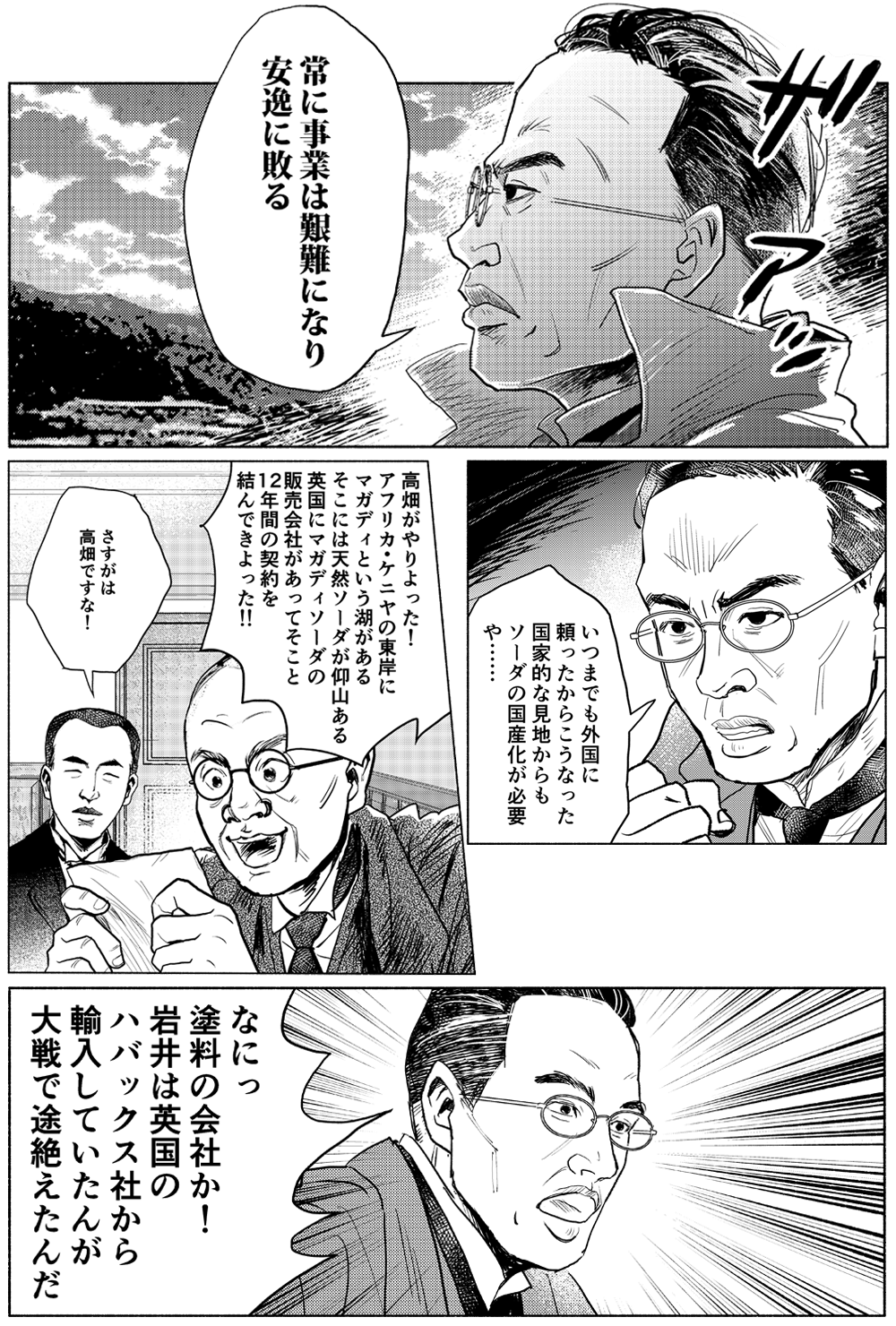

岩井商店の岩井勝次郎は神戸の本店に岩井家本邸を建築。岩井商店も賞与が前年の5倍になるなど好況に沸いた。大戦により紙やガラスなど工業化に欠かせないソーダ(曹達)の輸入が途絶えたこともあり、岩井勝次郎は国産化を決意。山口県徳山に日本曹達工業(現・トクヤマ)を設立。

一方、鈴木商店もケニアの天然ソーダの調達に成功し、太陽曹達(現・太陽鉱工)を設立する。また、岩井勝次郎は信頼する学者から塗料事業の相談を受け、尼崎のセルロイド工場の隣接地に関西ペイントを設立する。

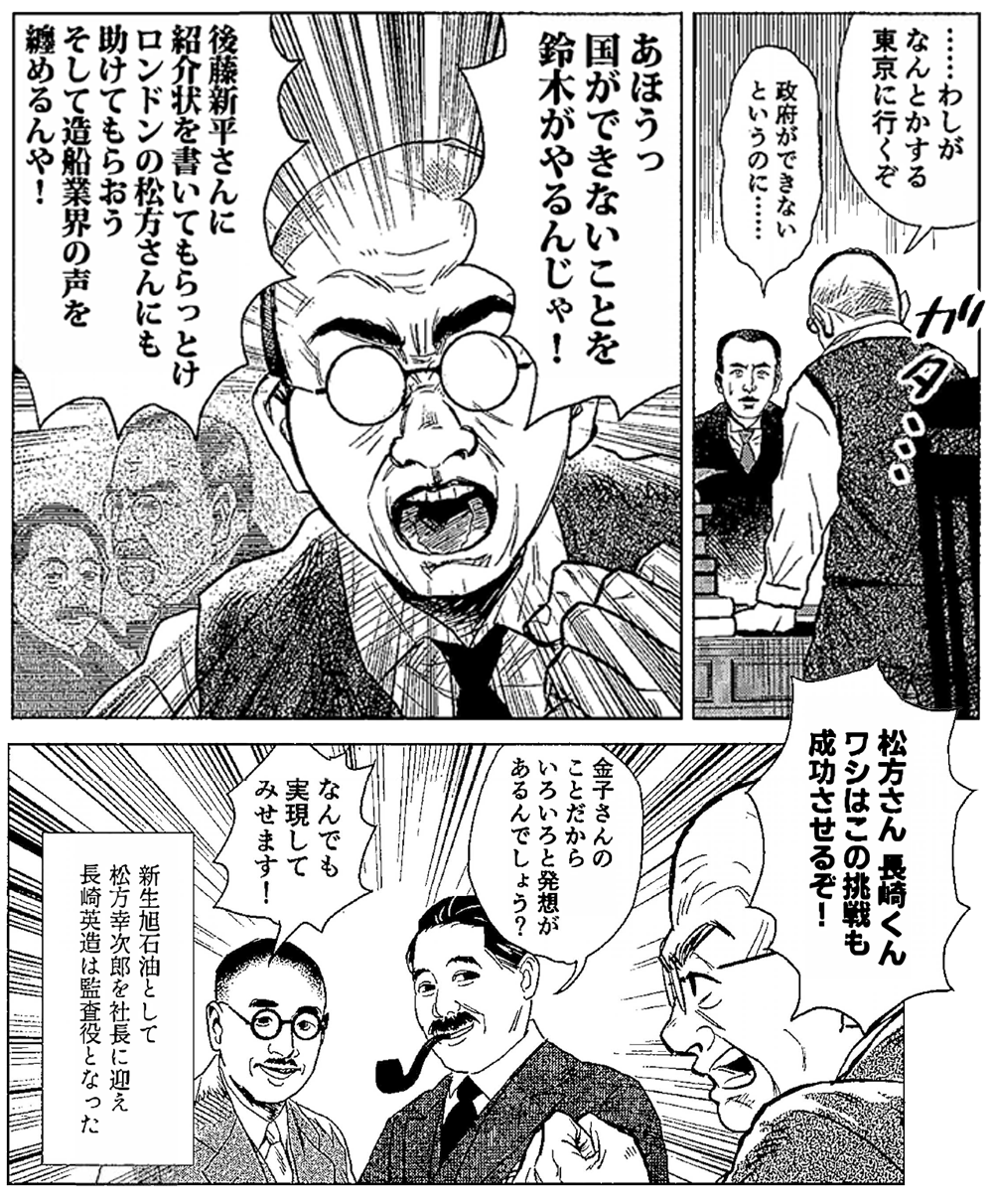

第1章

アメリカは第一次世界大戦に参戦すると日本への鉄の輸出を禁止。

金子直吉は米国大使のモリスと直接交渉を行い、鉄と船を交換する契約を成立させ、日本の鉄飢饉を救った。そしてこれにより日本は造船大国への道を歩むことになる。後藤新平から秋田の油田事業の経営を頼まれ、旭石油(後・昭和石油、現・出光興産)を設立し、播磨造船所にて日本初の民間大型タンカーを建造。自社タンカーで外油を輸入したのは鈴木商店が最初といわれている。

第2章

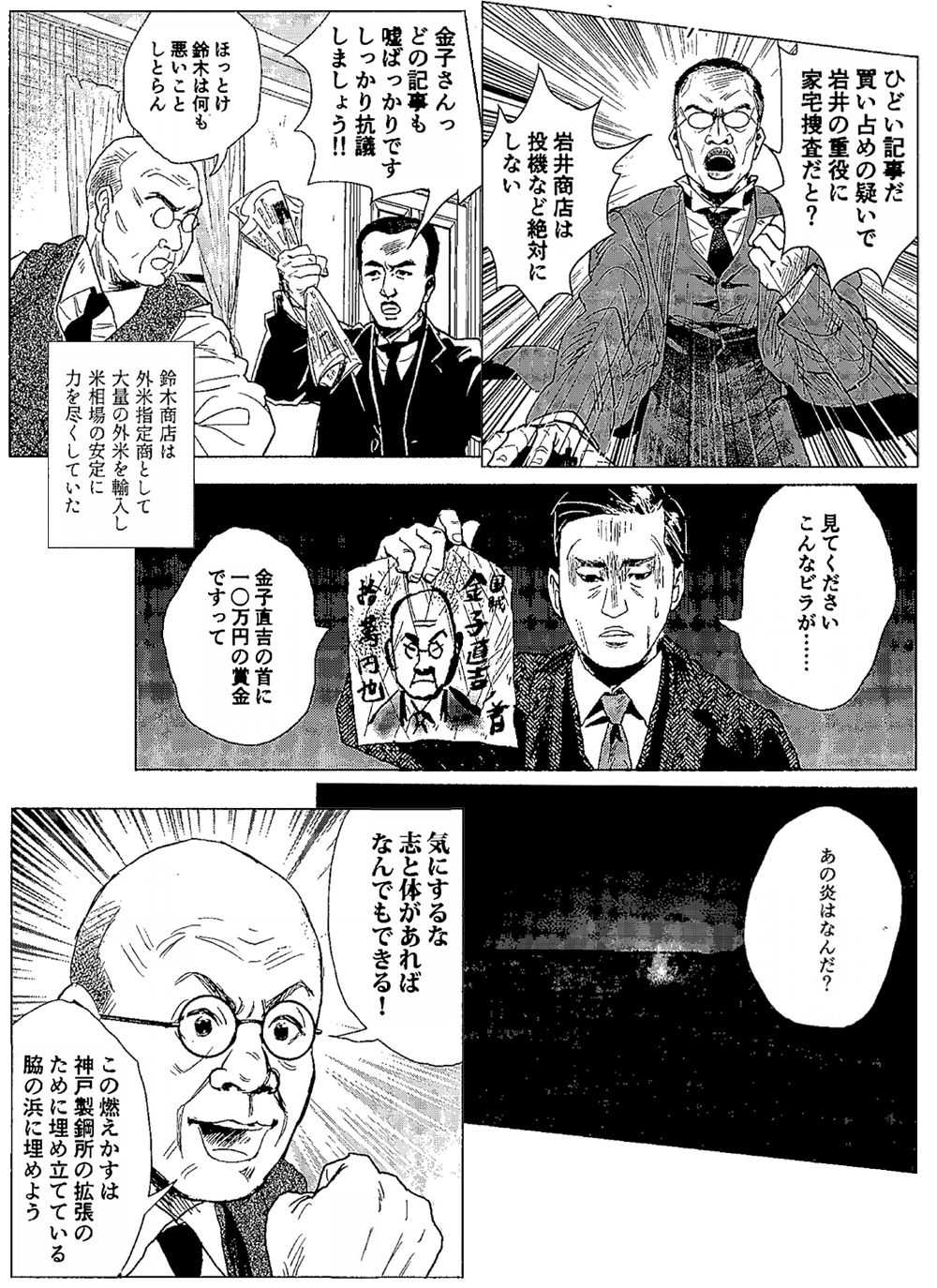

大正7(1918)年、米価が高騰し、富山で起きた米騒動が神戸にも波及。

鈴木商店が米を買い占めているとの風説の流布により暴徒化した民衆が、鈴木商店本店を焼き打ち。播磨造船所の拡張工事を請け負っていた大本百松(現・大本組創業者)はすぐに鈴木よね邸の警護にあたり、また三輪徳太郎(現・三輪運輸工業創業者)も神戸製鋼所の支配人の田宮嘉右衛門を退避させる。鈴木商店は焼き打ち事件後の4か月後に「米価問題と鈴木商店」という論文を発表し、身の潔白を訴えた。そして米騒動での心労がたたり、支配人の西川文蔵が急死。そして大戦も終結する。

第3章

大戦が終了すると日本綿花の喜多社長はパリ講和会議の民間随行員に選ばれ、産業界代表として発言。パリで紡績機械も調達し、日本の紡績会社の対中進出を訴える。鈴木商店の本店焼き打ち事件を受けて、ビルマの精米所の買収を指示。これが日本のビルマ投資の先駆けといわれた。

喜多又蔵は、大量生産に向く自動織機の製造にも着目。喜多又蔵、日本綿花の発起人関係者、そして日本綿花が主に出資し、鈴政式織機(現・エンシュウ株式会社)を設立した。

第4章

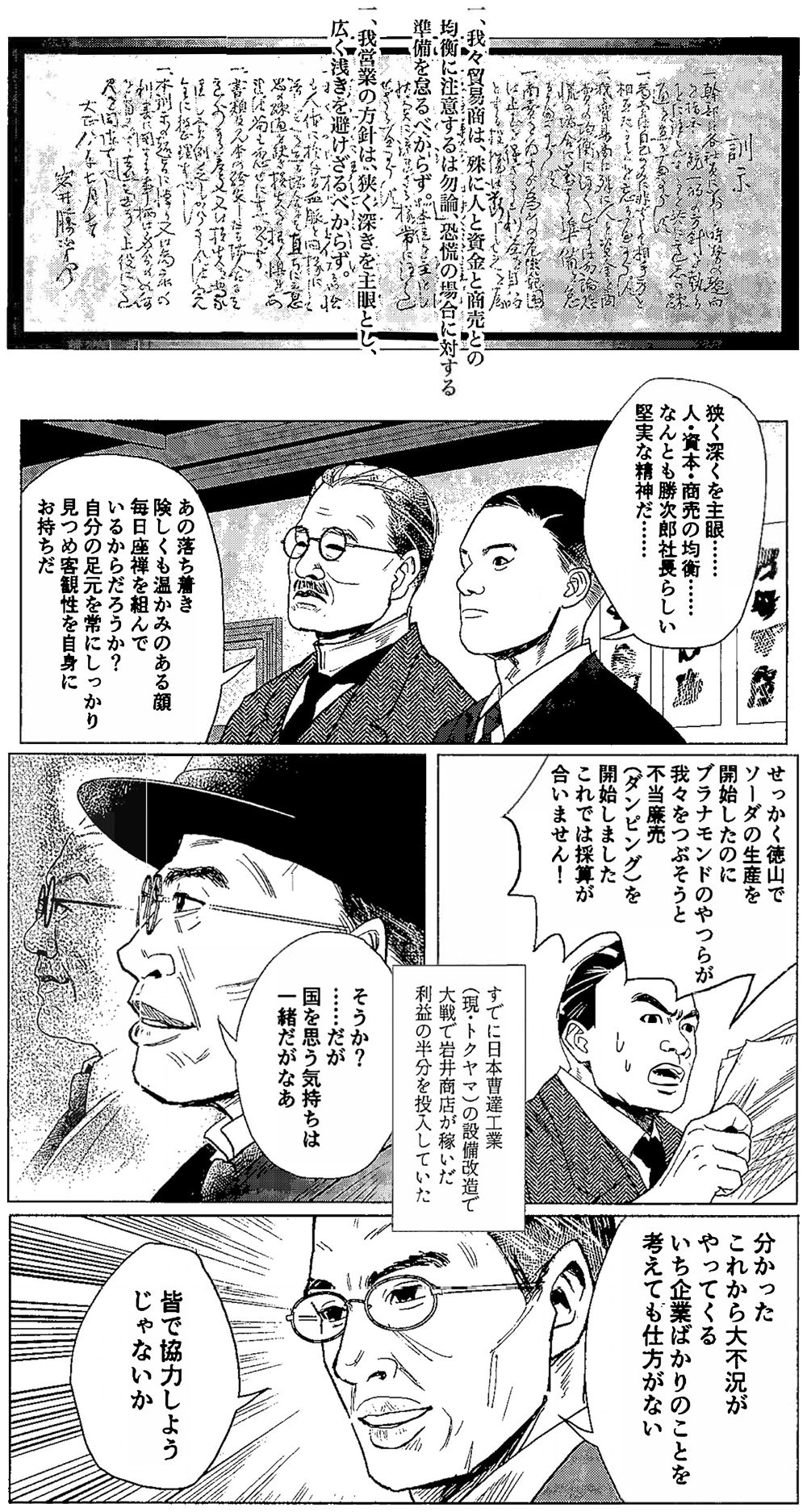

岩井勝次郎は反動不況を予想し、社員を戒めるため、訓示を発する。

人・資金、商売との均衡や狭く深くを主眼とするなど堅実経営を訴えた。岩井商店の鉄の取引先の共同経営者である関場茂樹と意気投合し、橋梁や鉄塔の国産化を図るため、大正8(1919)年に日本橋梁を設立。大正7(1918)年に設立されたばかりの日本曹達工業(現・トクヤマ)に、海外勢からのダンピングという困難が襲い、岩井勝次郎は政府に支援を求める。一方、反動不況によりセルロイドの需要が低迷し、岩井、鈴木の日本セルロイド人造絹糸と岩井単独の大阪繊維工業も含めセルロイド会社8社が合併して、大正8(1919)年に、大日本セルロイド(現・ダイセル)が誕生する。

第5章

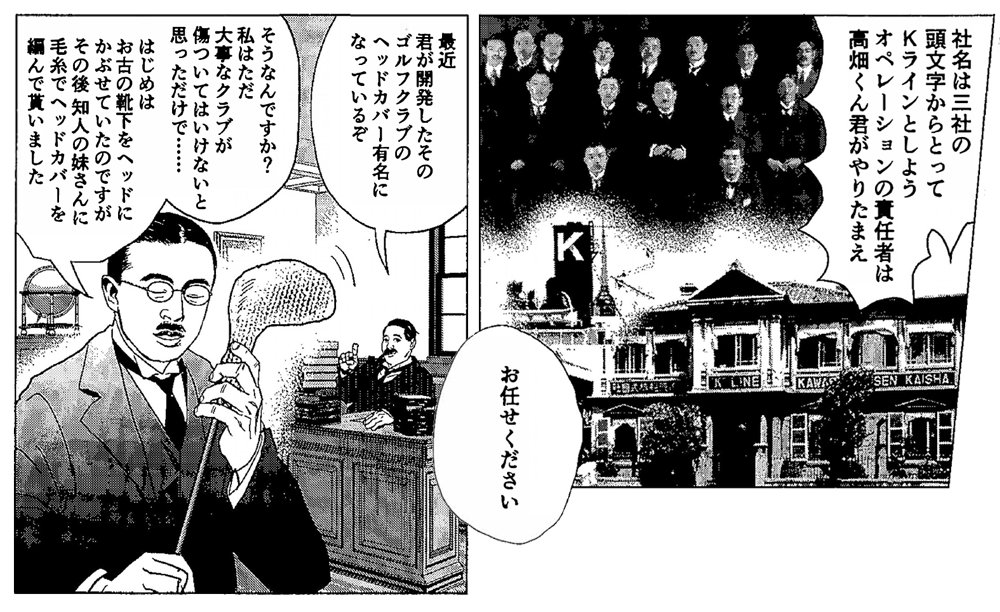

ロンドンでは高畑誠一と松方幸次郎に提案し、鈴木商店系の国際汽船、そして川崎造船所、川崎汽船と協力して大西洋で共同運航するための連合となるKラインを設立。

高畑はゴルフのヘッドカバーを開発し、日本初のゴルフのルールブックを後に執筆するなど日本ゴルフ界の祖と呼ばれるようになるが、摂の宮(後の昭和天皇)が訪英された際に、ゴルフの展覧試合を企画する。

第6章

大戦不況の影響により、大正9(1920)年、綿糸市場が暴落、市場は機能不全となった。

そこで喜多又蔵はライバルの東洋綿花の児玉一造、紡績会社の幹部と急遽面談し、先物契約を全解除、かつ余った綿花を密かにニューヨーク市場で売りつなぎ、紡績会社の危機を救う。喜多は人造絹糸製造を画策し、日窒コンツェルンの野口遵と連携することになる。鈴木商店ロンドン支店の高畑邸で、野口遵は帝人の久村清太に国産技術を諦めさせ、両社連携した上で海外技術による製造を提案。結局、この交渉は物別れとなり、野口遵は喜多社長、日本綿花とともに旭絹織(現・旭化成)を設立し、ドイツの技術により人絹の製造を開始する。鈴木商店では、高畑誠一の下に鈴木よねの孫のちよが嫁ぐことになり、高畑は鈴木商店の実質後継者として指名される。

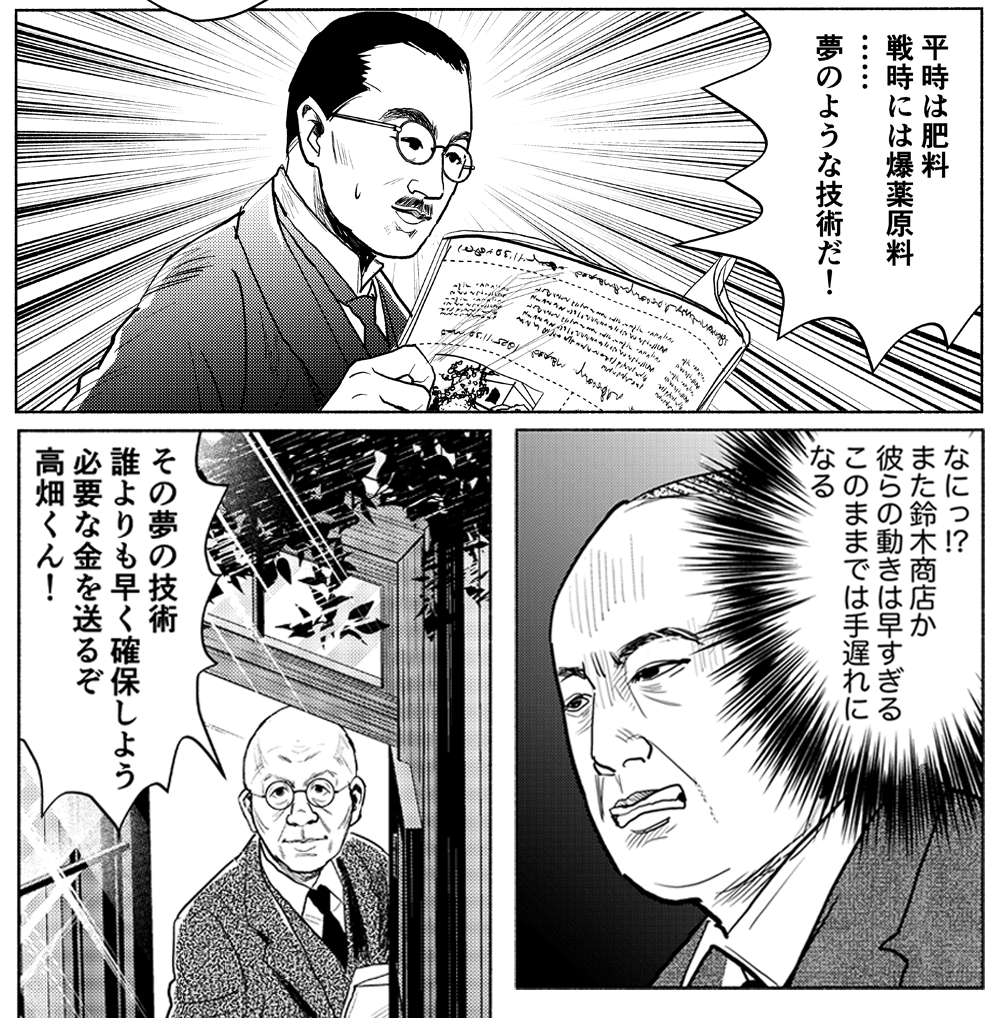

第1章

平時は肥料、戦時には爆薬原料。しかも原料は空中の窒素。肥料の大部分を輸入に頼っていた日本にとっては夢のような技術――。この合成アンモニアの製造技術をロンドンの高畑誠一がいち早く獲得し、下関市の彦島にクロード式窒素工業(現・下関三井化学)を設立。

一方、日本綿花とともに旭絹織(現・旭化成)を設立した野口遵は、鈴木商店のすばやい動きに驚き、イタリアのカザレー社と技術提携し、宮崎県延岡で合成アンモニアの製造を開始する。鈴木商店は彦島に日本金属彦島製錬所(現・彦島製錬)も含め、巨大な工業地帯を形成。そして、下関と彦島を結ぶ山陽電気軌道(現・サンデン交通)を設立する。

第2章

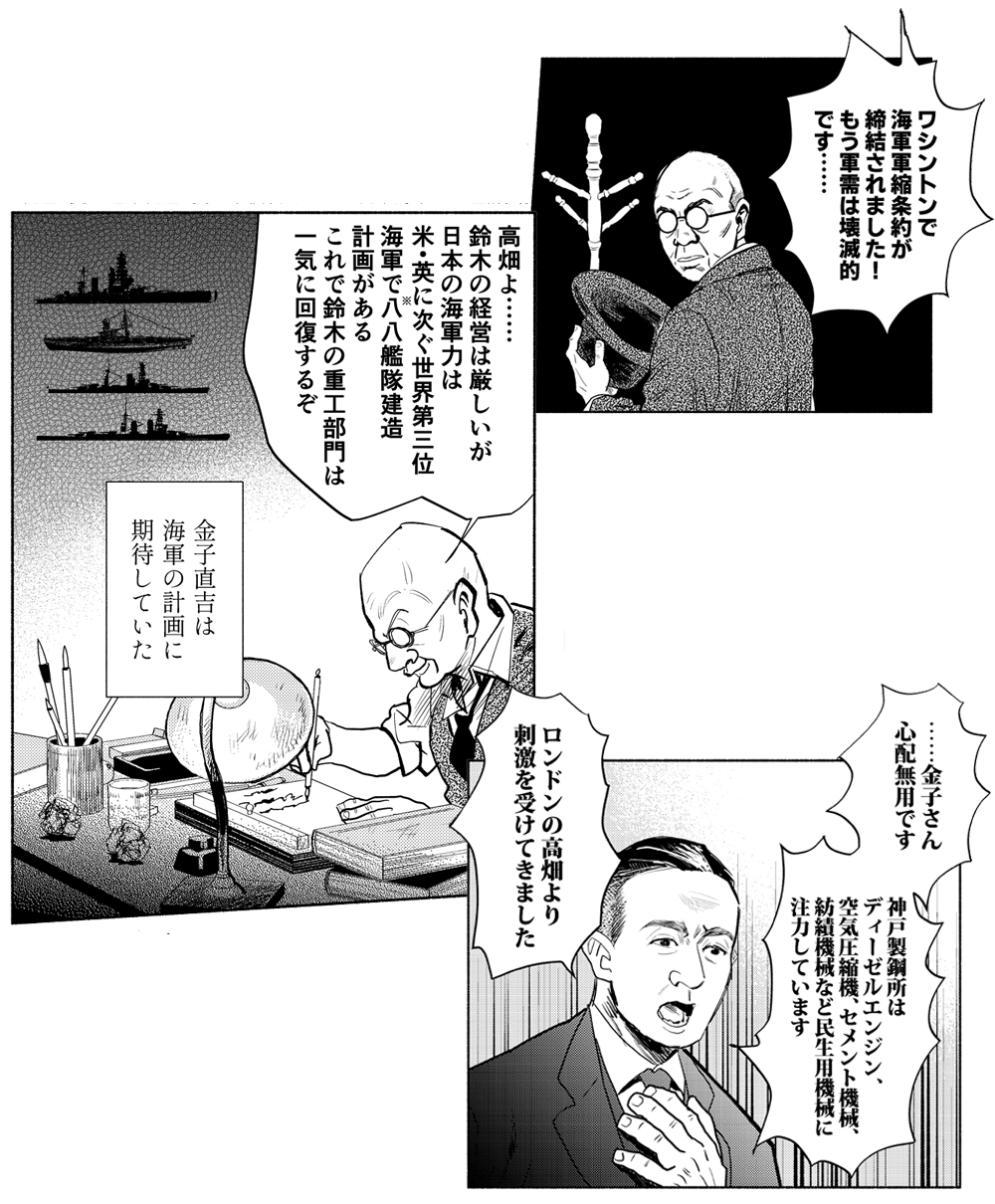

金子直吉は海軍の八八艦隊建造計画による鈴木商店の復活に懸けていたが、ワシントン海軍軍縮条約が締結され、計画は大きく狂う。

この難局を乗り切るため鈴木商店は総力を挙げ、神戸製鋼所ではディーゼルエンジンやセメント機械など民生用機械に注力。そして、帝人の人造絹糸の大量生産に向け、鳥羽造船所電気部門(現・シンフォニアテクノロジー)では、高速のポットモーターを開発。さらに硬化油事業を発展させて石鹸の国産化に挑戦し、海外では小麦や木材の分野で若手が活躍していた。

しかし、鈴木商店の不振を受け、ついに台湾銀行が金子直吉の辞任を要求する事態に発展。

第3章

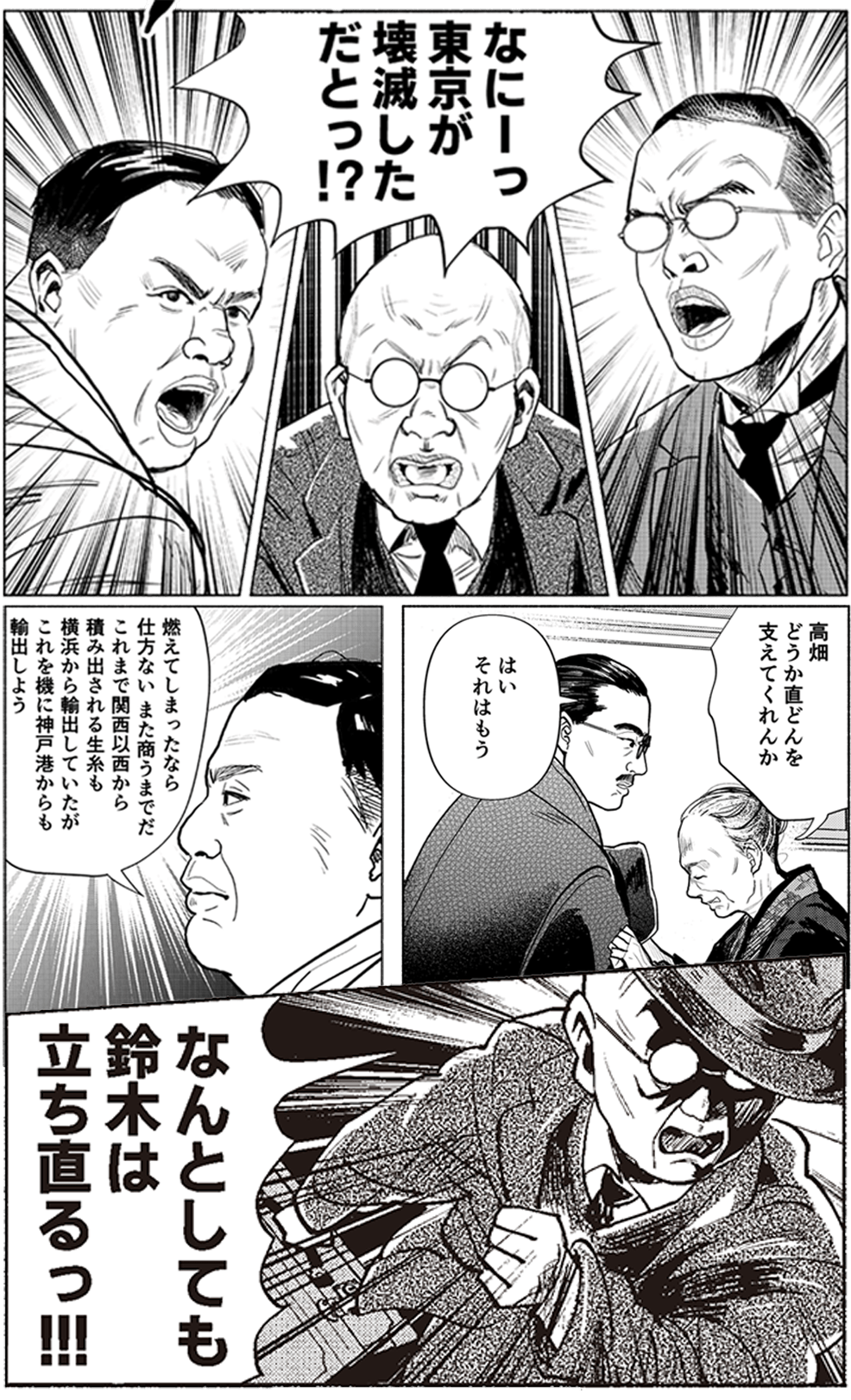

関東大震災が発生すると、双日の源流3社はすぐさま復興にあたる。日本綿花の横浜支店も被災し、これを機に生糸の輸出を神戸から行うことを決断する。鈴木商店は度重なる外部環境の悪化を受け、金子直吉が政府に支援を求める。

そんな折、高畑誠一がロンドンから帰国。震災手形の早期処理を図る国会審議の過程で、鈴木商店の経営不振と台湾銀行との関係が明るみに出る。昭和2(1927)年、台湾銀行の鈴木商店向け新規貸出は停止され、ついに鈴木商店は破綻する。

第4章

岩井商店も長引く不況に苦しめられるが、数々の挑戦によりこれを乗り切る。毛織物事業に参入し、中央毛糸紡績(現・トーア紡コーポレーション)を岐阜県大垣に設立。関西ペイントでは自動車の大量生産時代を見越し、スプレー式ラッカー塗料の国産化を目指す。

この頃、鈴木商店系の帝人、日本綿花系の旭絹織による人絹の製造が軌道に乗り出したことからソーダの需要が急拡大し、日本曹達工業(現・トクヤマ)の業績も上向く。大日本セルロイド(現・ダイセル)では写真用フイルムの製造を目指し、富士写真フイルム(現・富士フイルム)を設立。

一方、岩井勝次郎は京都の長岡に禅塾を開こうとするも、開塾前に亡くなってしまう。

第5章

喜多又蔵はパリ講和会議に随行して以降、財界での知名度を一気に上げ、阪和電気鉄道(現・JR阪和線)の設立発起人代表を務める。日本綿花では東アフリカの開発を指揮。鈴木商店の破綻をきっかけとした昭和金融恐慌や世界大恐慌のあおりを受け、大きな損失を被り、減資を断行する。

この日本綿花の危機に際して、日清紡の宮島清二郎や鐘淵紡績の武藤山治が支援の手を差し伸べる。堅実第一主義を掲げ、新たな再建の道を歩もうとする中、喜多又蔵は持病を悪化させ急死。その翌年に、日本は世界最大の綿布輸出国に躍り出た。

第6章

鈴木商店の破綻後、高畑誠一ら若手を中心に39名が日商(現・双日)を設立する。一方、金子直吉は日商に加わることを許されず、太陽曹達(現・太陽鉱工)にて再起を図る。鈴木のOBの中には、独立して新たな事業を手掛ける者もおり、鈴木商店OBと日商により日本発条が設立される。金子直吉は、羽幌炭砿の開発を画策するなどその事業意欲は衰えることはなかった。

戦後、岩井勝次郎が設立した企業群は最勝会として結集し、現在も定例会が開催されている。日本綿花は、非繊維部門の比率を高め戦後に総合商社化を果たし、ニチメンに社名変更する。日商と岩井が合併し日商岩井に、そして2003年に日商岩井とニチメンが経営統合し、2004年に双日が誕生する。

鈴木商店、岩井商店、日本綿花のDNA、有形無形の資産はいまの双日に受け継がれている。