ベトナムの牛肉需要の高まりを先読みし、

国産チルドビーフの生産・加工販売事業に参入

2025年10月24日

2025年10月24日

ベトナムでは経済成長に伴い、人々の生活様式が多様化しています。そうした中、双日は食文化の変化を先読みし、ベトナム最大手乳製品加工事業者Vietnam Dairy Products Joint Stock Company(以下、ビナミルク)と共同で、素牛の肥育から牛肉の加工・販売までを一貫しておこなうJapan Vietnam Livestock Co. Ltd.(以下、JVL)を2021年に設立しました。JVLはビナミルクから仕入れる雄牛や経産牛(雌牛)を、日本の肥育、生産加工の先進技術を用いてチルドビーフとして製造・販売しています。本記事では、双日がベトナムで展開する牛肉の生産・加工販売事業についてご紹介します。

ベトナムでは1986年の「ドイモイ政策」を契機に市場経済を導入し経済発展を推し進めてきました。その後、1995年のASEAN加盟、1998年のAPEC加盟、さらには2007年のWTO加盟など民間資本の自由化推進など経済開放政策により急速な経済成長を果たしたことで、人々の生活様式も急速に変化しました。特に、都市部を中心に西洋料理や日本食のレストランが増加するなど、食文化の多様化が広がっています。

双日は、今後の人口の増加と所得水準の向上、消費行動の多様化などから、日本などの先進国では当たり前になっている衛生管理が行き届いた良質なチルドビーフの需要拡大に目を付け、この空白地帯で事業をスタートさせました。

双日は、旧個社の日商岩井が1986年、西側諸国の企業の中で初めてベトナムに駐在員事務所を開設し、以後、長年にわたって、植林事業や発電事業、リテール事業など様々な形でベトナムでの事業を拡大させてきました。

特にリテール分野では、2008年には小売り向け卸会社に出資し、ベトナムでのリテール事業に参画。その後、コンビニエンスストア事業、乳製品に強みを持つ業務用食品卸会社への出資や、日本式の総菜製造会社、四温度帯の物流事業会社の設立などを通じ、ベトナムにおけるリテールバリューチェーンを構築していました。(*1)

また畜産分野では、2011年に食の西洋化が進むベトナムの食肉需要に対応するため、畜産用の配合飼料の製造・販売を行う双日協同飼料(Kyodo Sojitz Feed Company Limited 以下、KSF)を設立。双日グループのベトナムでのリテールバリューチェーン、長年に渡りトップシェアを誇る日本向け北米産輸入牛肉分野での販売経験に、KSFとビナミルクの繋がりがきっかけとなり、ビナミルクの経産牛や雄牛を活用した牛肉の生産・加工販売事業がスタートしました。

(*1)ベトナムにおけるリテールバリューチェーンの詳細はこちら:成長が見込まれるベトナムで リテールバリューチェーンを強化|プロジェクト紹介|双日株式会社

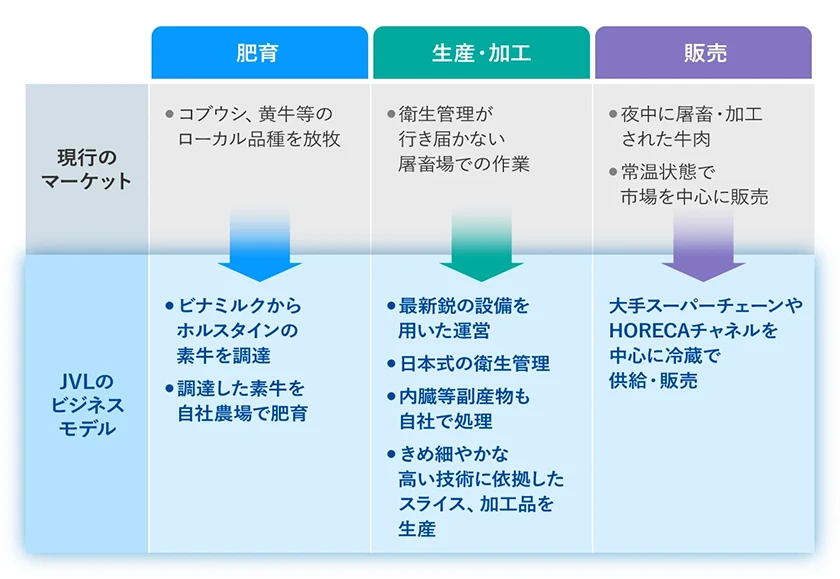

現在のベトナムマーケットでは、コブウシ等のローカル品種が夜中に衛生環境が整っていない加工場で処理され、常温状態で販売されています。また自社で牛肉をカット、整形している小売りやHORECA(*2)も多く、衛生管理が行き届いたカット品へのニーズがありました。そこで、JVLでは自社で肥育した牛を衛生管理が行き届いた日本式の最新鋭の工場で、顧客ニーズに合わせて加工・製造することで、これまでベトナムになかったチルドビーフという新たな価値を提供しています。

また本工場はベトナム最大級の食肉加工工場であり、2024年12月に稼働を開始し、将来的には年間約1万トンの牛肉製品を製造予定しています。2025年5月には工場の隣接地に最大1万頭の牛の肥育が可能な肥育農場の運営も開始しました。これにより、肥育、生産・加工、流通までを一気通貫で行い、安心安全な牛肉をベトナム全土に届けられる体制が整い、ゼロから開始した取り組みが形になり始めました。

(*2)Hotel, Restaurant, Caféなどの飲食サービス業

製造面に関しては、従来の加工場では取り扱いが難しかった衛生・鮮度管理が特に重要となる内臓部位の製造を今後拡大していく予定です。また、日本の技術を利用した加工品開発にも着手しており、牛の全ての部位を余すことなく活用し、顧客のニーズを満たす様々な商品を製造する予定です。

販売面では、日本の加工技術によるチルドビーフブランドが消費者に徐々に浸透してきており、地場大手スーパーマーケットの販売店舗数は約半年間で約20店舗から約1,000店舗へ急拡大しています(25年10月末時点)。今後は更に消費者への認知を加速させるべく、26年から新ブランド『Niku-ichi』の販売を開始する予定です。

需要を満たすチルドビーフ商品をスーパーマーケット・HORECAを中心とした販路にのせて拡大するだけではなく、内臓を含めた様々な部位の商品、加工品のラインナップを拡充することで、新たな牛食文化の創出を目指していきます。