人的資本経営

1. 方針・基本的な考え方

双日グループは、人材を最大の資本と考え、人材の力を高めることこそが、双日の価値創造の源泉であると考えています。

双日の目指す人材像は、双日グループ企業理念に共感し、双日にとっての価値と社会にとっての価値、2つの価値を創造するために、行動指針にのっとり、New way, New Valueを実現する人材です。

1-1. 企業理念

双日グループは、誠実な心で世界を結び、

新たな価値と豊かな未来を創造します

1-2. 行動指針

強い個を活かす組織力をもとに創造性を発揮し、すべてのステークホルダーに貢献するための行動指針

- 確かな信頼を築く。

- 将来を見据え、創意工夫する。

- スピードを追求する。

- リスクを見極め、挑戦する。

- 強固な意志でやり遂げる。

ご参照:

1-3. 中期経営計画2026を支える人材戦略

双日グループの人材戦略基本方針

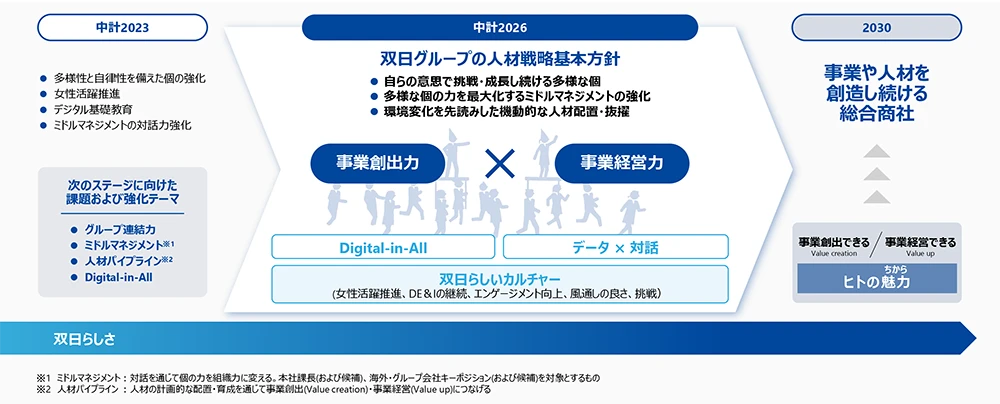

「中期経営計画2026」の人材戦略では、当社グループの人材戦略基本方針として、双日らしい成長ストーリーの実現に向けた「事業創出力」と「事業経営力」の強化を目指します。

「中期経営計画2026」基本方針に掲げるNext Stage(当期利益2,000億円、ROE15%超)に向けた基盤の確立には、強みある事業群への進化、高い収益性の確保が不可欠であり、既存事業の拡大と新規事業投資を通じたグループの拡大、ネットワーク活用による共創の促進を中心に「グループ・グローバルへの取り組み」を強化していきます。自らの意思で挑戦・成長し続ける多様な個の強化とそれを組織力向上につなげるミドルマネジメントの強化、環境変化を先読みした機動的な人材配置・抜擢の加速により、「事業創出できる」「事業経営できる」ヒト(組織・人材)を持続的に創出していきます。

持続的な価値創造に向けた「事業基盤」と「人的資本」の強化を支える土台として、「双日らしいカルチャー」の醸成、「Digital-in-All」の実践、「データを活用した対話」の浸透により、新たな事業創出や生産性向上につなげ、当社スローガン“New way, New value”を体現していきます。挑戦や思考の柔軟さ(若さ)といった双日らしい独自の風土・文化を深化させ、社員が徹底的に対話することを通じて、事業創造につなげていきます。

2030年の目指す姿の実現に向け、Next Stageを実現していくために重要なのは人材のギアチェンジです。社員一人ひとりがどこよりも挑戦・成長できる環境を目指して、報酬の引き上げを含む人事制度(役割等級・評価など )の見直しを実施し、新たな人事制度を2024年4月から導入しています。双日らしい成長ストーリーを実現するヒトの魅力(ちから)を強化し、社員一人ひとりの成長が、組織の成長・活性化につながり、会社の成長・企業価値向上を実現させるという当社らしい人的資本経営を加速させていきます。

中期経営計画2026において、以下を重要テーマとして掲げ、関連施策を実行していきます。

■ 自らの意思で挑戦・成長し続ける多様な個

「多様性を競争力に」をテーマに、人材の多様性を、変化の激しい市場環境に対応し、常にスピード感をもって事業創造できる組織の力へと変えることで、「事業や人材を創造し続ける総合商社」を目指しています。ジェンダー、現地人材、高い専門性を持つキャリア採用者など、多様な人材の獲得と活躍機会の提供を積極的かつ継続的に行いながら、それぞれの特性や能力を最大限に活かせる職場環境整備、マネジメント層の教育など様々な取り組みを実施しています。

■ 多様な個の力を最大化するミドルマネジメントの強化

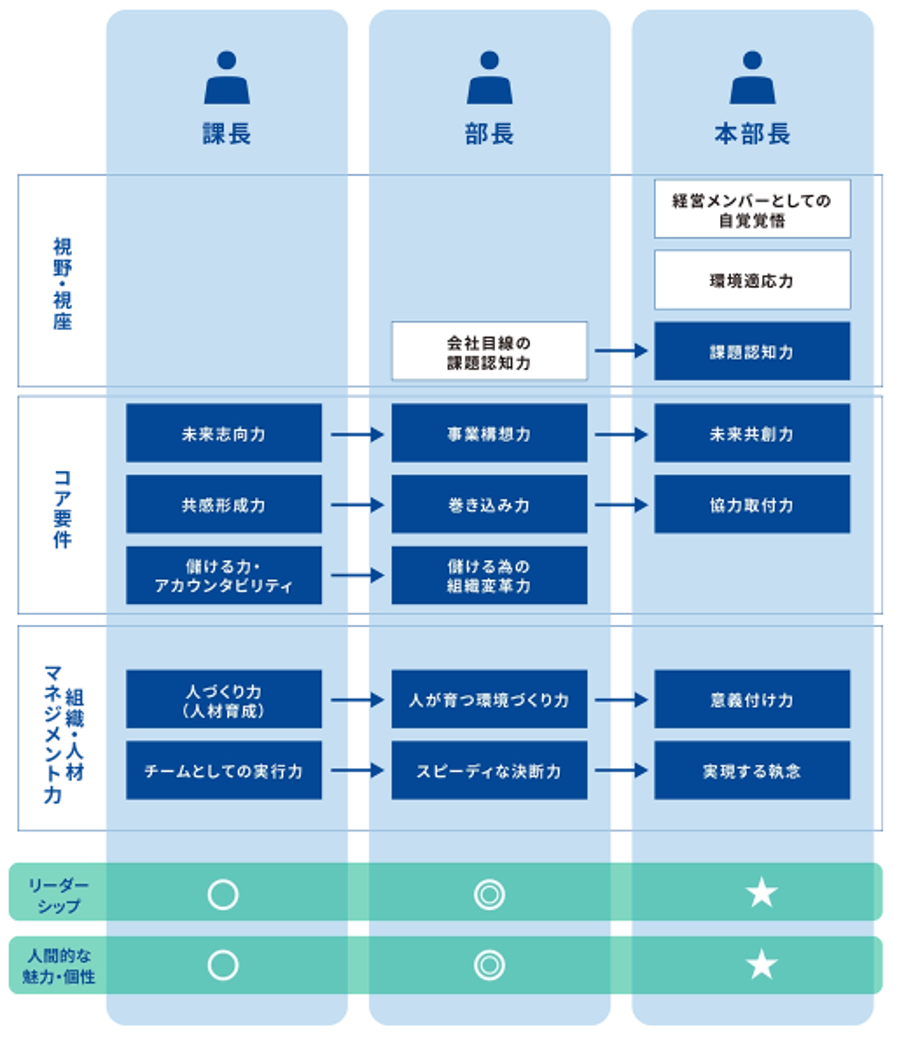

多様性と自律性を備える「個」の成長(Will/Can)を組織と会社の成長(Shall)、企業価値向上につなげるためには、経営層と現場社員の結節点・橋渡し役として戦略遂行とエンゲージメント向上を担うミドルマネジメント層の強化が不可欠と考えています。

■ 環境変化を先読みした機動的な人材配置・抜擢

テクノロジーの発展や地政学リスクなどの著しい環境変化や多様な顧客ニーズに対応し続けるため、機動的かつ計画的な人材配置や育成・抜擢を行い、2030年の目指す姿の実現に向け事業創出力と事業経営力を高めていきます。

ご参照:

1-4. 人材育成の考え方

■ マーケットニーズや社会課題に応える価値を想像する人材の育成・活躍を推進

「多様性を競争力に」を共通認識とし、全社員の挑戦を促し、多様性と自律性を持った「個」の育成を進め、「個人の成長→組織の成長・活性化→会社の成長」という正の循環を作っていく在り方を目指します。

具体的には以下のような人材の育成に注力しています。

- 変化を機会に変え、価値創造できる人材

- ビジネス環境が急激に変化する中、スピード感をもって事業創出できる人材

- 失敗を恐れず挑戦し、困難を乗り越えてやり抜く人材

2. 目標

2-1. 人材KPI

■ 「人材KPI」の考え方

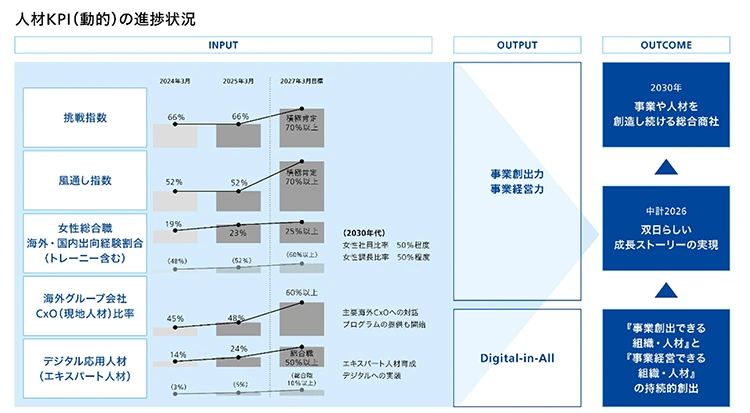

当社では、人事施策の効果・浸透度を定量的に測定しながら人的資本経営を実行するため、2021年6月に 「人材KPI」を設定しました。外部環境や人事施策の浸透状況に応じて柔軟な見直しができるよう動的KPIとし、具体的な施策を見直し、モニタリングする体制を整えています。人材KPIの進捗を人事施策の取り組みと併せて、半期ごとに経営会議及び取締役会へ報告しています。人材KPIの進捗は取締役及び執行役員の業績連動型株式報酬制度における報酬決定プロセスに評価指標として組み込んでおり、経営戦略実行への連動を高めています。

「中期経営計画2026」では「中期経営計画2023」の各種取り組みを継続すると共にアウトプットを意識し「事業創出力」と「事業経営力」を高め、双日らしい成長ストーリーの実現を目指した内容にしています。

■ 中期経営計画2026 人材KPI

2030年の目指す姿に向けて双日らしい成長ストーリーを実現するためには、「事業創出力」と「事業経営力」を備えるとともに、Digital-in-Allを実践できるヒト(組織・人材)の育成・強化が必要となることから、人材KPIを設定し、各種施策の効果を測っていきます。 具体的には、「事業創出力」と「事業経営力」の向上に向けた「双日らしいカルチャーの醸成(挑戦指数、風通し指数)」、「多様な人材活躍(女性総合職 海外・国内出向経験割合、海外グループ会社CxO(現地人材)比率、デジタル応用人材)」に取り組んでいきます。また、一部KPIでは、定期的に実施しているエンゲージメントサーベイ(※)の回答率を用いることで社員の声を定点観測し施策につなげていきます。

| 人材KPI(項目) | ||

|---|---|---|

| 挑戦指数 風通し指数 |

社員一人ひとりの個性や能力を最大限に活かし、多様な個の力を競争力に変え、新しい価値を生み出す企業風土の醸成が重要と考えています。意欲と能力のある社員の挑戦を応援する環境と、意見を自由に言い合える風通しの良さを当社らしい企業文化へと昇華させるべく、「挑戦指数」と「風通し指数」をKPIに置き、エンゲージメントサーベイの積極肯定回答率を使用しています。(※) | 積極肯定 70%以上 |

| 女性総合職 海外・国内出向経験割合 (トレーニー含む) |

女性活躍推進行動計画では、2030年代までに、男女間の差がなく適所適材の人材登用が実現している状態を目標に掲げています。当社の管理職に求められる現場での経験や成長意欲の向上を促すため、ライフイベントを迎える前に国内外の拠点や事業会社へトレーニー派遣を行う「キャリアの早回し」を継続します。また、より重い責任を伴うミッション遂行や、意思決定に関与するなど質の高い経験を積むことができる出向・駐在経験を促すべく、「駐在・出向経験割合」をKPIに加えました。 | 25%以上 (60%以上) |

| 海外グループ会社 CxO (現地人材) 比率 |

マーケットインによる持続的な事業の成長と創出を目指し、各国・地域に精通した現地人材を海外グループ会社の経営幹部(CxO)ポジションに積極的に登用します。 | 60%以上 |

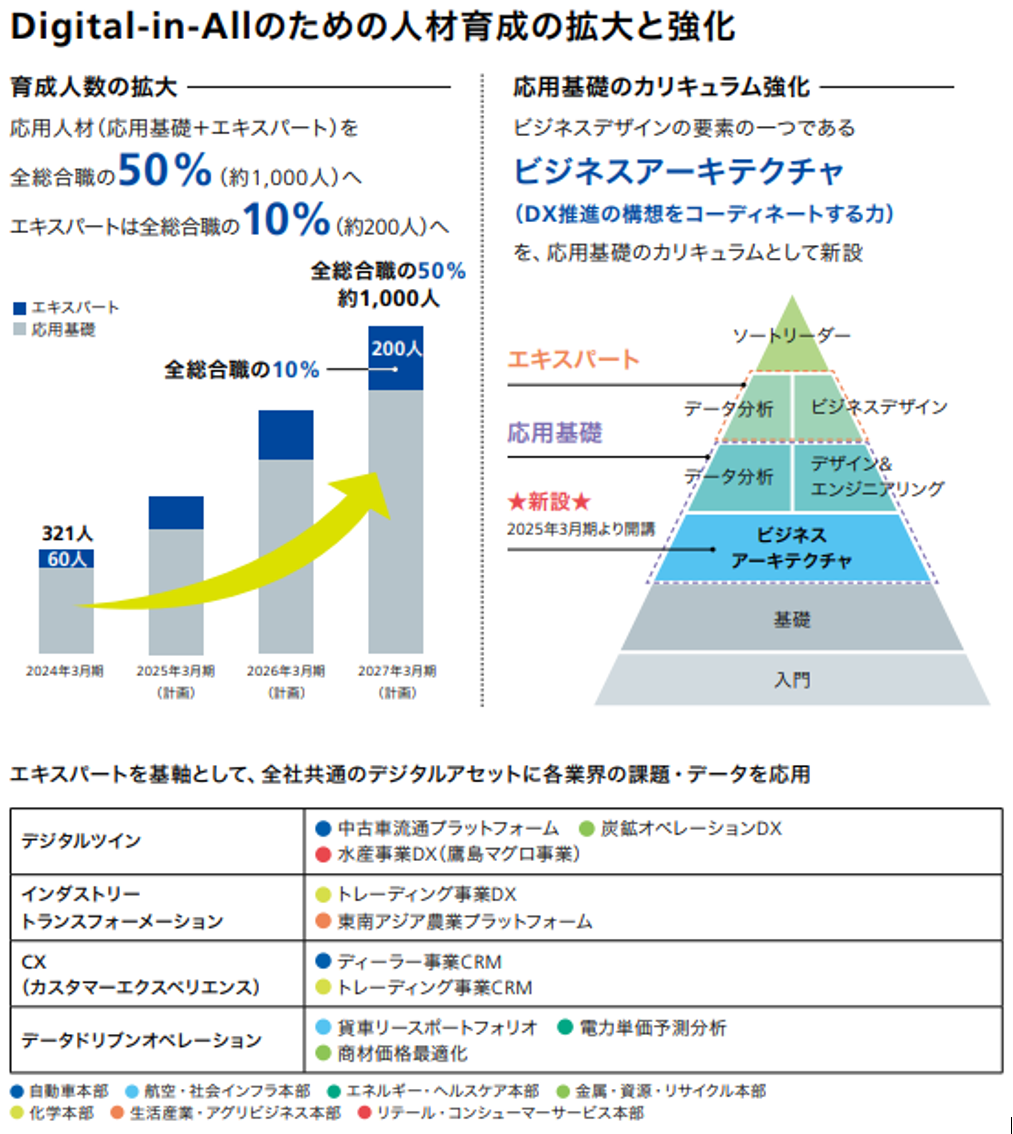

| デジタル応用人材 (エキスパート人材) |

当社の経営戦略で掲げる"Digital-in-All"を実現するため、多様な事業にデジタルの力を掛け合わせ、既存ビジネスの価値向上や変革、新たなデジタルビジネスの創出につなげていきます。現場でデジタルの導入・活用をリードできるデジタル応用人材(エキスパート人材)の育成と事業への実装を進めていきます。 | 総合職 50%以上 (総合職10%以上) |

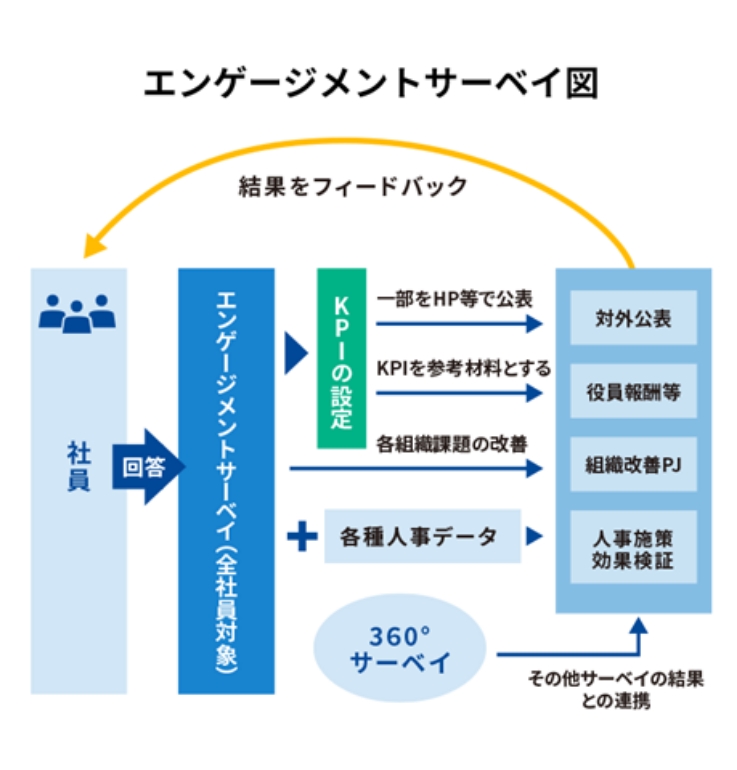

- (※)2017年より開始したエンゲージメントサーベイ(社員意識調査)は、当社の状況を正確に把握し、効果的な人材戦略につなげるために外部専門家の監修のもと、当社独自の設問を策定・導入しています。サーベイでは、回答選択肢を6択設けており、そのうち「①とてもそう思う」「②そう思う」の回答割合を「積極肯定回答率」、「③どちらかといえばそう思う」を含めた回答割合を「肯定回答率」と定義し、組織別や属性別(年代別、職群別)などに分析を行い、各組織単位での改善活動につなげています。

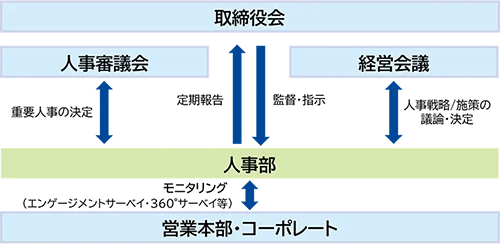

3. 体制

3-1. 推進体制

商社にとって価値創造の中核であり最も重要な資本は「人材」です。自ら変革し新たな価値を創造し続けられる「個」の集団を形成し、価値創造につなげる「人的資本経営」を次の実行体制のもとで推進しています。 人的資本経営の実行体制として、取締役会で経営視点で方針を議論し、重要な人事事項は、社長が議長を務める人事審議会で審議・決裁しています。具体的な取り組みである人材KPIの進捗状況や人事施策の効果・課題などは経営会議と取締役会で定期的に議論・決定しながら進めています。

リスクの早期発見・対処のため、コンプライアンスホットラインや社内目安箱の設置に加え、エンゲージメントサーベイや360°サーベイなどからも現場の意見を吸い上げ、モニタリングする体制を整え、持続的な企業価値向上の推進力を高めていきます。

| 所管役員 | 小倉 茂 執行役員(人事担当本部長) |

|---|---|

| 事務局 | 人事第一部 |

3-2. 人事制度の仕組み

■ 双日グループ人事制度基本方針 基本的な考え方

双日グループが掲げる企業理念の実践、2030年の目指す姿に向け、持続的に価値を創出するためには、多様な従業員が集まり挑戦・成長し続ける、個々の力をマネジメントが引き出して会社としての持続的な価値創出につなげる、という基本の徹底が不可欠です。

2024年4月から、2030年の目指す姿の実現に向け、次なる成長を実現していくために重要なのは人材のギアチェンジです。社員一人ひとりがどこよりも挑戦・成長できる状態を目指し、報酬の引き上げ・役割等級・評価など人事制度を見直し、新たな人事制度をスタートさせました。双日らしい成長ストーリーを実現するヒトの魅力(ちから)を強化し、社員一人ひとりの成長が、組織の成長・活性化となり、会社の成長・企業価値向上を実現させる当社らしい人的資本経営を加速させていきます。個人の成長を引き出すため、評価のさらなる納得度の向上度合いをモニタリングします。

■ 採用

すべてのステークホルダーに「豊かな未来」を提供できる人材を求めて

双日における価値創造の源泉となるものは「人材」です。社員は、価値観・視点・経験において多様ではあるものの、皆が共通して、自らの意思で挑戦し成長を目指します。会社には、挑戦・成長できる機会を提供し、互いに選び、選ばれる関係を構築する、という方針のもと、 ビジネス環境の変化にスピード感を持って対応できる人材、失敗を恐れることなく挑戦し、困難を乗り越えてやり抜く人材の力が欠かせません。

2024年度より「双(とも)に、物語を創ろう。FOR THE NEXT STAGE」という採用スローガンを掲げています。この採用スローガンには、「双日では多種多様な社員が、一人ひとり想いと使命を持って、自らのみならず、会社、ひいては社会・世界の未来を切り拓いており、双日という舞台で、主人公として一緒に新たな物語を創っていける仲間をお待ちしている」という思いが込められています。かかる資質を自ら育むことができ、かつ豊かな発想・潜在的な能力・蓄積された経験を備えた人材の力を戦略的に採用するべく、年間を通じて、新卒、障がい者を含むキャリア採用を行っています。

2025年度採用予定人数(新卒、キャリア採用)

180-220名程度

ご参照:

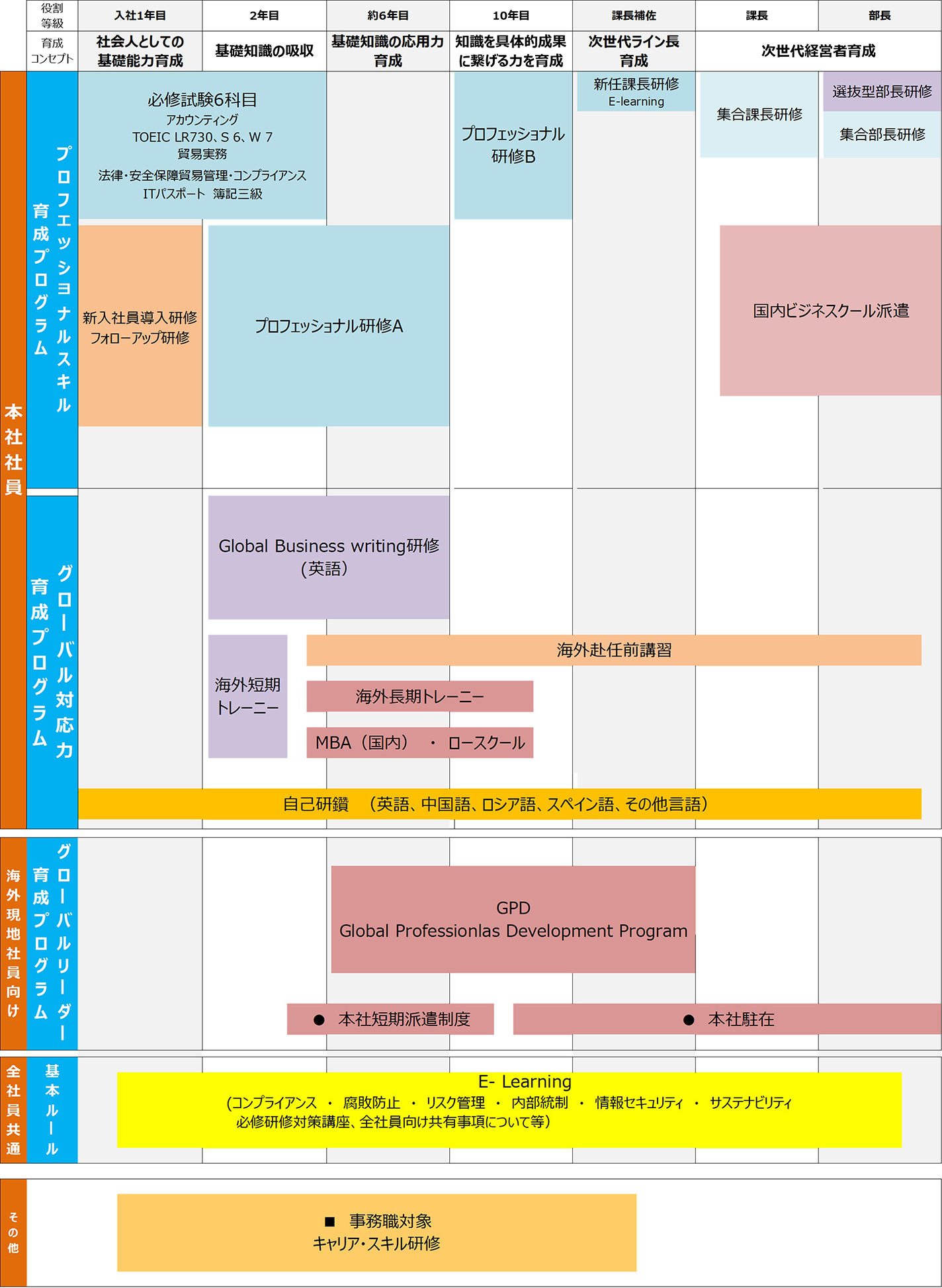

■ 人材育成プログラム

双日では、会社目線(戦略遂行上求められる組織能力の確保)、社員目線(個々が持つ能力と目指すキャリアの実現)の双方の観点から、対話を通じて最適な人材開発を実施しており、社員の成長をサポートするためにさまざまな研修を実施しています。その中心となるのは「必修研修」と「プロフェッショナル研修」です。

「必修研修」では、社内で実施する講義・試験(貿易実務、法務・安全保障貿易管理・コンプライアンス、アカウンティング、TOEIC IP試験(L/R・S/W))と外部機関の試験(ITパスポート、簿記)を活用し、商社パーソンとしての基礎的な知識の習得や資質向上を目指します。

一方、「プロフェッショナル研修」においては「スキル」「マインド」の両面から鍛錬していきます。「スキル」では、さまざまなビジネスで必要となるプロフェッショナルとして必要な知識を習得し、技能を磨きます。「マインド」では、会社理解、役割理解、コミットメント、やり遂げる力といった項目にフォーカスし、「宿泊型研修」を通じて人間力や実現力の強化を図ります。

デジタル人材育成においては、計画を策定し、5段階のスキルレベルを設定しています。入門レベルはITを利用する全社員、攻め(DX)と守り(情報セキュリティ)の両輪を意識した基礎レベルは、中期経営計画2023内のデジタル人材KPIである全総合職の履修完了を達成しました。データ分析を活用した課題解決やデジタル技術を活用した新規ビジネスの創出・既存ビジネスのバリューアップを実行できる応用レベルも2022年度夏より継続的に開講するなど、社員のデジタル技術への理解浸透を図っております。

双日における人材育成の早期化・多様化の推進を目的に、e-Learningツールである「Sojitz e-Campus」を活用しています。コーポレートガバナンスの一助として、また基礎的なビジネススキルに加え、実践的なビジネスシーンを想定した法務、税務、財務、経営戦略などの生きたコンテンツが各部署よりタイムリーに公開され、商社パーソンとしてのリテラシーの獲得に貢献しています。

■ 目標設定、評価

双日では、対話を通じた公正・公平かつ納得感のある評価を実現、並びに挑戦・成長につなげるために、役割等級制度を導入しています。2024年4月から新人事制度を導入したことで、各人に求める役割とそれに見合った報酬を見直し、評価によってはより早期の登用も可能となりました。

成果主義に基づき、各自のコミットメントの達成度合いを評価するとともに、中長期的かつ継続的に結果を出し続けるためにとった行動を評価する制度を導入しています。

目標設定において、評価者である課長、部長などの管理職に対しては「人材育成」に関する目標を設定します。また、評価者研修に加え、評価制度の浸透を目的として、社長・経営トップが目標設定の重要性などを直接伝える評価者教育の機会を適宜設けており、評価を通じた人材マネジメントの質の向上を常に図っています。さらに、各社員の挑戦をより明確にすべく、期初目標設定に各人が所属組織を越えて取り組む『チャレンジ項目』を設定可能にするなど、全社員一丸となって挑戦を通じたNew way, New valueの実現に取り組んでいます。

3-3. データドリブンな人的資本経営の基盤

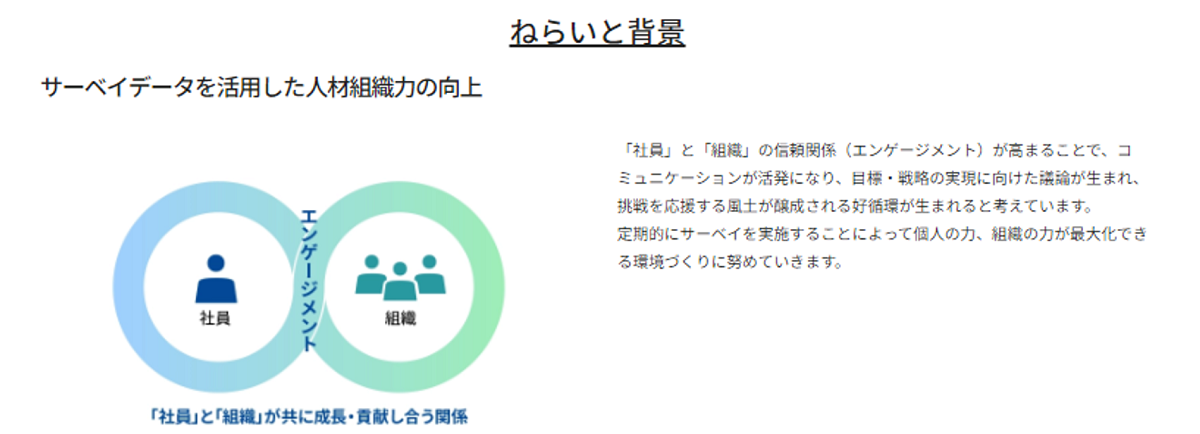

双日にとって最大の財産である人材が最大限の力を発揮できる環境を整えるため、各種社内調査を活用し、社員の声を吸い上げ、実態に即した施策を行っています。その施策実行にあたっては、社内横断タスクフォースの組成、社内説明会やセミナーの実施など、社員一人ひとりが自分ゴトとして意識して取り組む雰囲気を醸成し、確実に課題解決していくべく、日々取り組んでいます。

また、人材KPIなどの人材データを起点に、経営層と社員が対話する機会を積極的に設けています。Face to Faceによる対話を通じ、社員の意見や考えを吸い上げるとともに、経営層の考えや思いを共有することで、データを活用した対話の浸透により、風通しの良い会社を目指しています。

ご参照:

■ エンゲージメントサーベイ

双日で働く社員の活躍度を把握し、継続的な向上を図っていくため、2017年度より「エンゲージメントサーベイ」を実施しています。この調査は、社員の自発的な達成意欲、社員を活かす環境などに関し回答するもので、組織毎や属性別の分析を行い全社並びに各組織でのアクションプラン策定につなげています。

当社の状況をより正確に把握し、効果的な人事施策につなげていくべく、外部専門家の監修のもと、当社独自の設問によるサーベイを2021年3月に策定・実施しました。2024年度の回答率は99%となっており、今後も社員の声を吸い上げる施策として継続していきます。

Next Stageに向け、収益ドライバーとなる事業会社の経営力を上げていくべく、一部グループ会社を対象としたエンゲージメントサーベイを2025年3月に策定・実施しました。

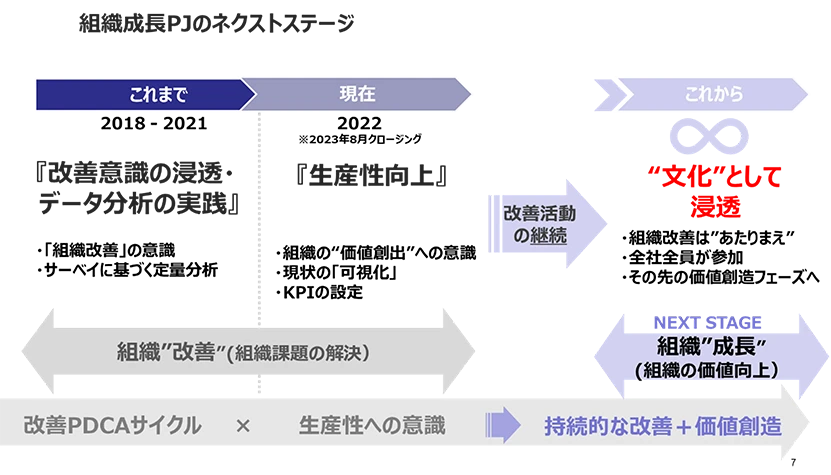

組織成長プロジェクト(PJ)

エンゲージメントサーベイの結果を全社に展開し、組織別や属性別に分析を行い、各組織単位での改善活動につなげています。各現場でプロジェクトオーナー(組織のトップ)と実行リーダーをアサインし、実行リーダーを中心にサーベイのデータ分析と改善活動を現場主導、組織全体で実施しています。データを共有することで、年代、性別、職群別などさまざまな角度からデータ分析ができる体制を構築し、現場の組織改善活動のPDCAサイクルを強化しています。

これまで「改善意識の浸透」、「データ分析の浸透・実践」、「改善サイクルの実装・定着」、「生産性向上」をテーマに、約5年間プロジェクトを実施しました。2024年度は、従来の「組織の”課題”」に着目して改善するコンセプトから次のステージに上がり、中期経営計画2026達成に向け、各組織が”成長”を加速させることをコンセプトに掲げています。組織成長プロジェクトの取り組みを通じて「風通し」の良い組織風土を作り、双日らしい文化を醸成します。

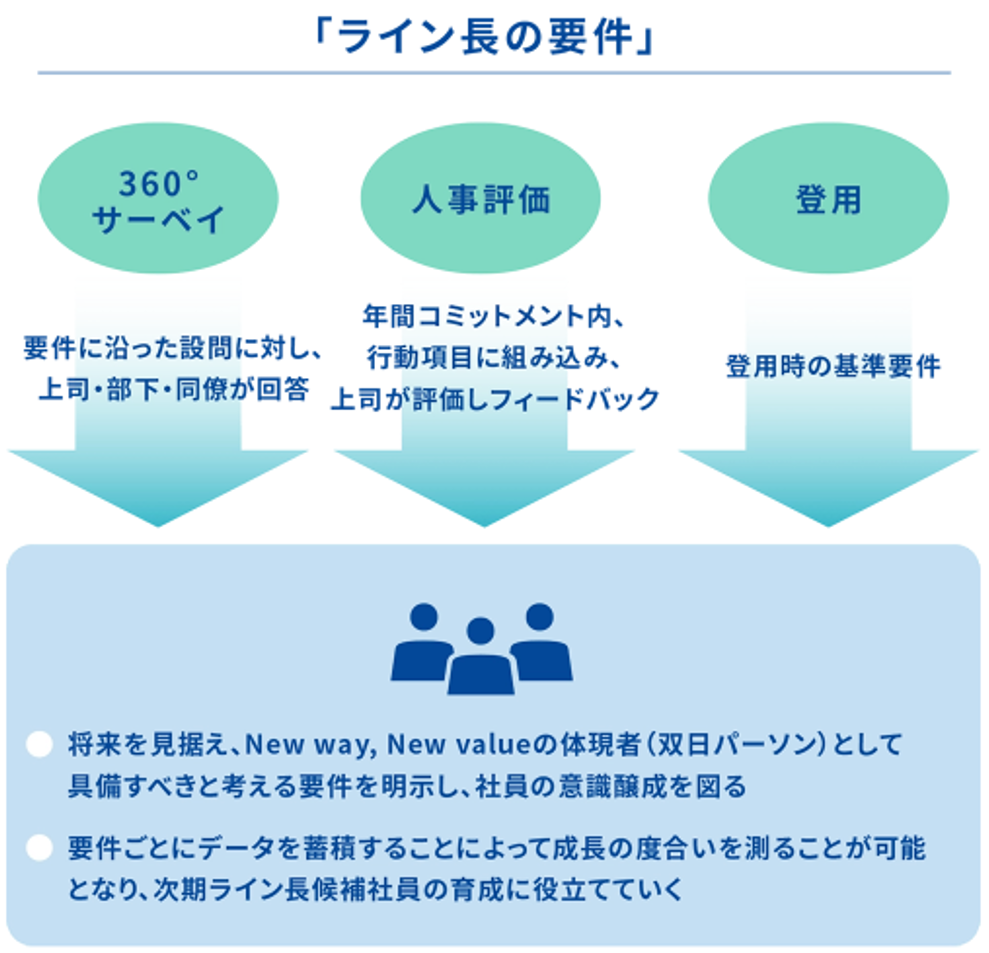

■ 360゜サーベイの実施

双日では、2018年度より、部長、課長に対し、普段の行動について「気づき」を与え、その改善や更なる活躍を促すことを目的に、上司・同僚・部下が多面的にフィードバックを行う360゜サーベイを行っています。2019年度からはサーベイの対象とするマネジメントの層を拡大したことに加え、2020年度からは当社で定めた「ライン長の要件」に基づいた設問に変更し、要件に対する意識の醸成を図っています。

ライン長・・・部長や本部長といった組織を牽引するマネジメント層

2019年度からはサーベイの対象とするライン長の層を拡大したことに加え、2020年度からは当社で定めた「ライン長の要件」に基づいた設問に変更し、要件に対する意識の醸成を図っています。

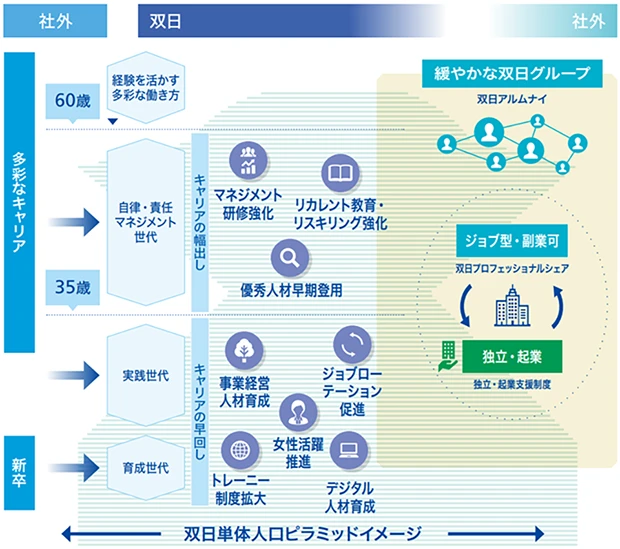

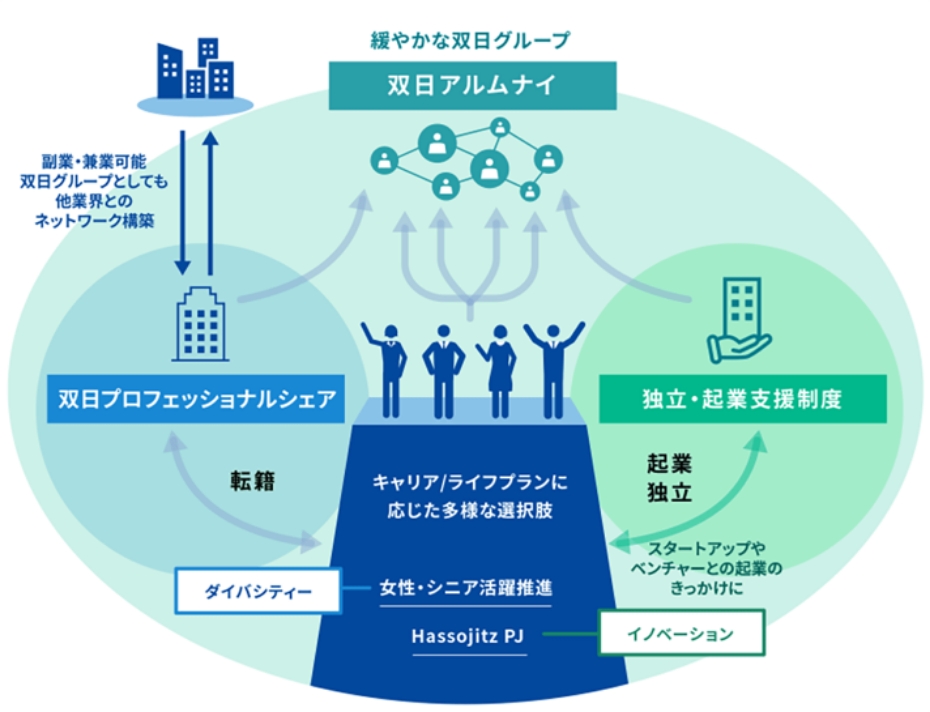

3-4. 多様性を競争力、挑戦をイノベーション、そして成長に

多様性を競争力に変え、新たな発想や意見を多面的かつ効果的に取り入れ、当社の価値創造につなげるための環境づくりが浸透しています。志高い多様な人材がともに高め合い、終身雇用や年功序列という概念にとらわれず、全ての社員が高いモチベーションを維持しながら、キャリアの実現を目指していく企業風土を醸成しています。退職後も経済・社会活動を続けるOB/OGとの人的ネットワークの形成・拡大により、現状の事業領域にとらわれない新たな事業機会の創出やオープンイノベーションを推進しています。また、社員の多様なキャリア・ライフプランの実現を支援するジョブ型雇用会社で活躍する社員は、当社で培ったスキル・経験を社内外で活かし、価値創造を実現させています。

4. 取り組み

4-1. 人材戦略基本方針① 「自らの意思で挑戦・成長し続ける多様な個」

「多様性を競争力に」をテーマに、人材の多様性を変化の激しい市場環境に対応し常にスピード感をもって事業創造できる組織の力へと変えることで、「事業や人材を創造し続ける総合商社」を目指しています。

ジェンダー、現地人材、高い専門性を持つキャリア採用者など、多様な人材の獲得と活躍機会の提供を積極的かつ継続的に行いながら、それぞれの特性や能力を最大限に活かせる職場環境整備、マネジメント層の教育など様々な取り組みを実施しています。

ダイバーシティ推進の主なテーマ

- 女性活躍推進

2030年代中に女性社員比率を50%程度にすることを目指し、当たり前に女性が活躍する環境づくりを進めます。2025年3月時点で女性管理職数は60名となり、2021年4月には内部昇格により初の女性執行役員が誕生、2025年4月には女性キャリア採用者が営業本部で初の部長職に就任するなど、女性の活躍の場が拡大しています。 - ダイバーシティマネジメント、仕事と育児の両立、仕事と介護の両立、シニア人材の活躍、現地人材の活躍、障がい者雇用と活躍、LGBTQへの理解浸透

ご参照:

■ グループでの取り組み

双日としての人材力の最大化を目指し、グループ会社の人材育成やグループ内ネットワーク構築のための諸施策を展開しています。

人材育成に関する取り組み

グループ階層別研修実績(参加グループ会社数・受講者数)

| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 取締役監査役研修 | 36社46名 | 41社47名 | 53社80名 | 36社51名 | 57社80名 |

| 管理職研修 | 13社47名 | 11社61名 | 11社43名 | 10社30名 | 10社25名 |

| 新入社員研修 | 12社56名 | 12社59名 | 8社53名 | 7社49名 | 9社62名 |

人材採用に関する取り組み

グループ会社各社の優秀な新卒人材の確保と新卒若手層の双日グループへのエンゲージメントをより高めるため、グループ会社との採用情報ホームページの共同運営や合同説明会、オープンカンパニーなどの複数日程イベントの共催、外部イベントへグループ複数社で「双日グループ」としての登壇などを通して、双日グループの採用ブランディングの強化とオンボーディングの一環となる新卒採用活動の共創に取り組んでいます。

合同イベント

2024年度実績:計27回実施 参加会社 15社 学生申込数 1,106名

経営人材の育成

400社を超える双日グループ会社を通じ、グローバルに様々なビジネスを展開する双日にとって、それらの経営を担う「経営人材」の継続的かつ計画的な育成は重要な課題です。

多様なバックグラウンドを持つ人材が、双日グループの企業理念や行動指針に基づいた研修と現場におけるOJT(On the Job Training)を重ねることにより、次世代の当社収益基盤となる事業の経営を担えるよう、人材育成に取り組んでいます。

持続的な事業経営を行うため、各営業現場とコーポレートが協力しながら後継者育成を行っています。各ポジションに応じた候補者プールを形成し、必要に応じて営業本部を超えた人材配置を行うことにより、事業会社経営人材のスキルアップ、候補者に応じた新たな経験の機会提供など、全社で取り組んでいます。

加えて、各本部においては、地域の発展・雇用拡大・人材育成に貢献していくことがますます重要となっており、全ての世代を対象とした独自の人材育成プログラムを導入し、事業や国境を超えた積極的な登用・配置を通じ、育成の加速を図っています。

基幹事業会社に出向しコーポレート機能の側面からグループ会社経営を担う機会を増やすとともに、国内外事業会社の非常勤取締役・監査役などの経験を積む機会を増やしています。事業会社からの帰任後、その経験を本社経営に活かすというサイクルが継続するよう取り組んでいます。

また、多様な人材の中から、将来のグループ経営を担う幹部候補を選定し、本社において選抜型研修を実施するほか、随時360°サーベイなどを実施し、自身のマネジメントスタイル向上に向けた取り組みを継続しています。

デジタル人材育成

当社は社内外のパートナーと共にデジタルを活用することで、ビジネスモデルや業務プロセスの変革を実践できるデジタル人材を育成するため、スキル分野・スキルレベルの設計と研修カリキュラムの独自開発を行いました。中期経営計画2023において、入門・基礎による全社員のリテラシーレベルの底上げが完了し、上位の応用人材も中期経営計画2023の目標であった300人の育成を2024年3月末時点に達成(実績:321人、そのうちエキスパート:60人)しました。これらのデジタル人材(※)を活用することで、鉱物取引における価格最適化、水産事業会社の商品販売戦略などのデータ分析や、本マグロ養殖事業のデジタルツインによる尾数推定方法の特許出願など、ビジネス課題への実践を着実に進めています。また、エキスパートとなった管理職を営業本部・コーポレートの各組織内のデジタル専門部隊のマネジメントに抜擢し、Digital-in-Allの実現に向けて強固な体制を築いています。

中期経営計画2026においては、全社のデジタルリテラシーの更新・底上げを継続しつつ、応用人材の研修カリキュラムの強化と育成人数のさらなる拡大を進めています。応用基礎では、データとテクノロジーをビジネスモデルにどのように組み入れるかを構想するためにビジネスアーキテクチャ研修(約20時間程度)を2024年8月に新設しました。応用人材は全総合職の50%程度(約1,000名)、そのうち全総合職の10%程度(約200名)はエキスパートとして育成することで、全組織に応用人材が配置され、同人材を基軸とした全社レベルでのDigital-in-Allの実現を目指します。2024年度までは、主に双日本社にてデジタル人材育成を進めていきましたが、2025年度からは応用基礎コースのグループ会社への展開も開始しており、グループ全体でのデジタルリテラシーの底上げとDXを牽引する人材の育成を進めています。

(※)当社ではデジタル人材の育成において、独自の5段階レベル(入門、基礎、応用基礎、エキスパート、ソートリーダー)と2つのスキル分野(データ分析、ビジネスデザイン)を設定しています。

ご参照:

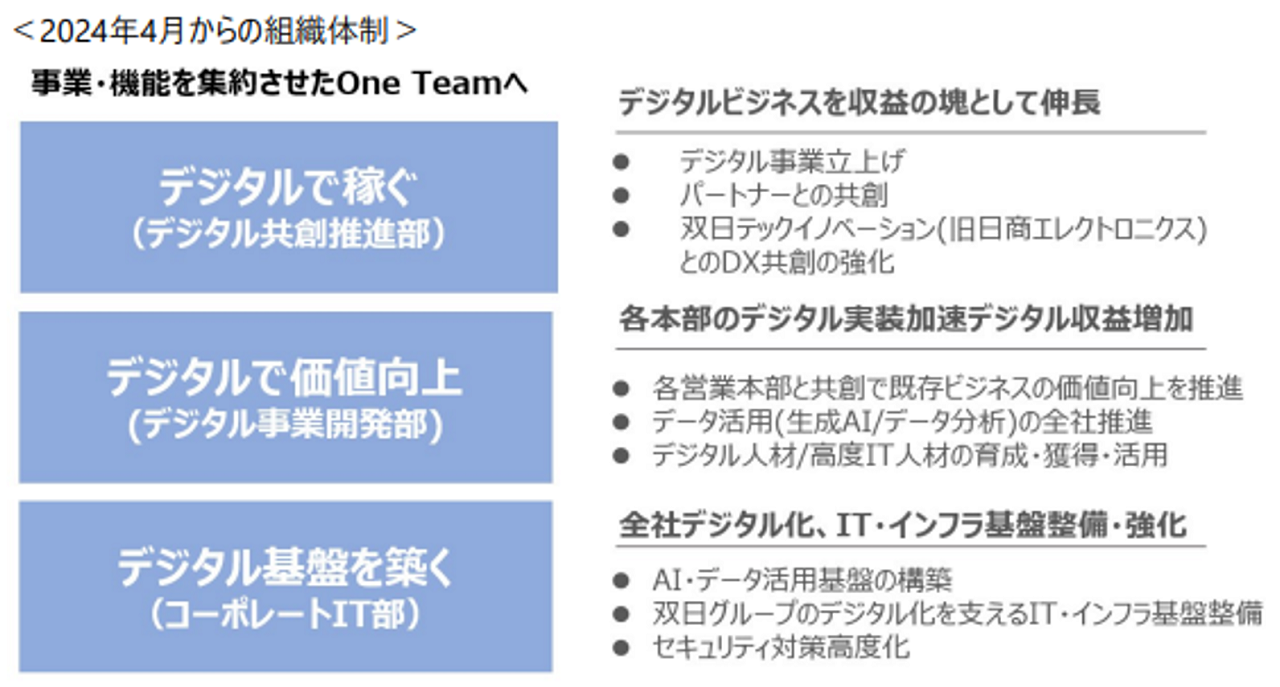

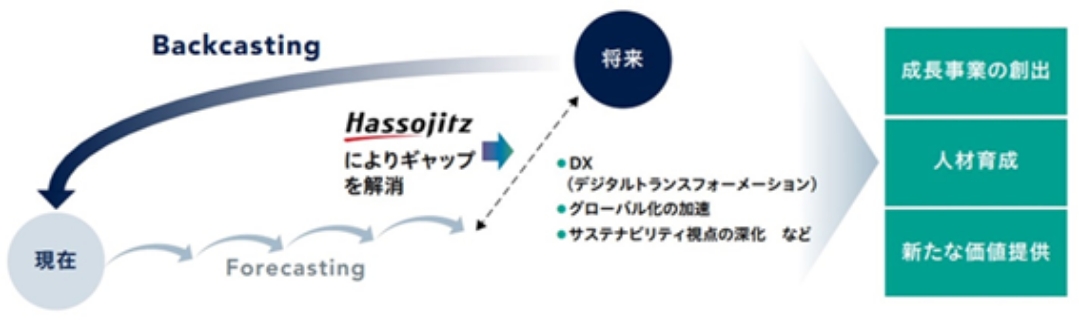

当社は、中期経営計画2023を”デジタル開拓期”とし、社長をDX最高責任者とするDX推進委員会によるインタラクティブな議論の加速化や、経営層の合宿型のサマーセッション・マネジメント層向けのワークショップなど階層別の集中討議によるデジタルへの意識改革など、全社のデジタル変革のための取組を進めてきました。また、CDOをトップに据え置いたデジタルリーディングプロジェクトの実装により、強みのある事業の塊へと進化させるためのデジタルアセットを着実に積み上げました。 中期経営計画2026 において、当社のデジタル戦略として「Digital-in-All」を掲げており、全ての事業にデジタルを組み込むことを前提とし、デジタルによる既存ビジネスの価値向上、競争力強化やデジタルビジネスの収益化を進めて行きます。このデジタル戦略のもと、2024年4月からCDO兼CIOの配下にあるデジタル推進組織を更に強化(各部名称・機能は下図参照)し、グループ内のデジタル機能・事業を集約させた「One Team」の体制にて、これまで総合商社として培ってきた双日の事業基盤にデジタルの力を掛け合わせることで、新たな事業の創出・既存事業の変革を目指します。

デジタルトランスフォーメーション及び情報セキュリティ体制・取り組み、DX銘柄選定の詳細は、当社ウェブサイトをご参照ください。

■ トレーニー制度

当社は、400社を超えるグループ会社を通じて多様なビジネスを展開しており、それぞれの事業会社の経営を担う人材の育成は重要な課題です。将来の経営人材の育成・確保のため、トレーニー制度を設け、若手社員を国内外へ派遣しています。2020年度からは所属部署とは異なる分野の事業会社に社員をトレーニーとして派遣する制度を開始しました。社員が新たな経験を通じて、多角的な視野を身に付け、知識や人脈に加え社員の幅出しのきっかけとなる成長の機会となっています。また、エンゲージメントサーベイの結果から、女性は20代のうちに海外を経験することで、30代以降、海外経験に対する意欲が低下しづらくなることがわかったことから、「キャリアの早回し」を促す派遣も行っています。2024年度は18ヶ国に派遣した海外トレーニーのうち47%が女性社員です。今後も活躍の場を広げる機会を提供し、社員一人ひとりのさらなる成長を後押しします。

■ 発想×双日 Hassojitzプロジェクト

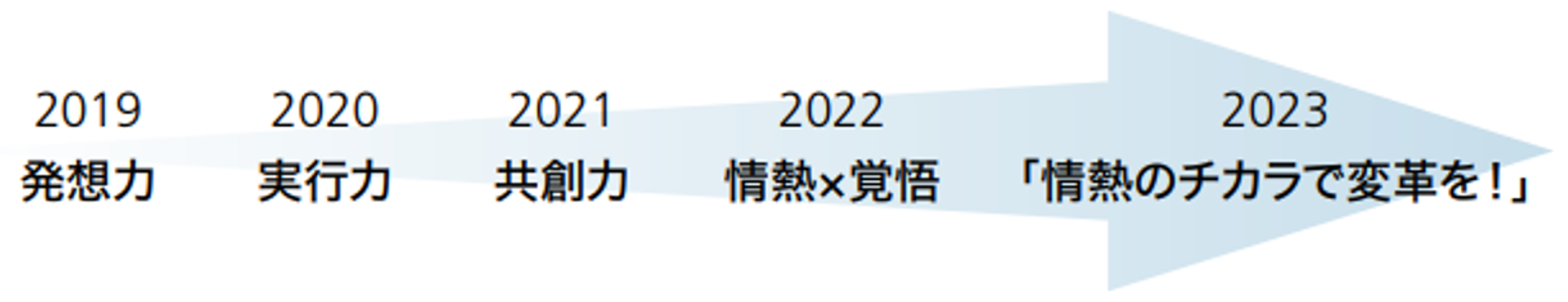

当社における「さらなる成長」を考え、未来構想力や戦略的思考を定着させるべく、2019年に新規事業創出プロジェクト「発想×双日プロジェクト」を開始しました。第1回目に社長賞を受賞した「ワイヤレス充電」案件は、2023年3月より公道での実証実験を開始しています。開始から6年目となる2024年度は「先を読み、新たなKATI(カチ)を共に創る」をテーマに、外部の有識者やアルムナイメンバーとのディスカッションを行い、発想を起点とした事業創出力の強化を継続しています。Hassojitzプロジェクトでは起業家精神の醸成と自律的に事業創出ができる人材の育成を促進しています。

ご参照:

-

-

社内公募を通じて集まったメンバー、および社内で選抜された管理職のファシリテーターが中心となって、アイデアのブラッシュアップを行い、初年度である「Hassojitz プロジェクト 2019」では、30年後の世界・社会についてのメガトレンドを整理しつつ、定めた「領域・テーマ」における具体的な事業アイデアやビジネスモデルを検討し、コンテスト形式で社長ほか各本部長へのプレゼンテーションを実施しました。コンテストの結果、実現性のある発想やアイデアについては事業化の検討も進めています。例えば、「ワイヤレス給電」をテーマとしたチームはインフラ・ヘルスケア本部がスポンサーとなり、新しいビジネスへの第一歩を踏み出しました。

第1回では、入社10年目までの社員が対象でしたが、翌年の「Hassojitz プロジェクト 2020」では参加者の対象を全社員へ広げました。

「やる気があったら誰でも挑戦できる。ただし、実現までコミットする覚悟はあるか。」というコンセプトを軸に応募された88案件から8テーマを絞り、総勢65名のメンバーが活動しました。2021年5月末実施の最終発表では審査員として、双日アルムナイ会長・藤森 義明氏(旧日商岩井1975年入社1986年退社、現日本オラクル会長、前LIXILグループCEO)、副会長・高乗 正行氏(旧日商岩井1993年入社2001年退社、現チップワンストップ社長)、社外より入山 章栄氏(早稲田大学院教授)を招聘し、ご講評をいただきました。2020のテーマは「起業家精神」であり、優秀チームには営業本部がスポンサーとなり、事業化に向けた検討を進めています。

2020年度にはフェムテックチームが結成され、事業化に向けた活動を進めています。全ての人が自分らしいライフ・キャリアを過ごすことができる社会を目指し、女性特有の月経・プレコンセプションケア・妊娠・産後・更年期・婦人科系疾患に関する課題や悩みと向き合い、テクノロジーを活用して女性が自分らしいライフ・キャリアを選択できるよう、女性の健康を支えるビジネスの実現に取り組んでいます。

ご参照:

第 3 回にあたる「Hassojitz プロジェクト 2021」は、「共創力」をテーマに、社内公募を通じて多くの事業が構想され、最終的に 6 つのチームが活動を開始。2021 年度は異業種交流を通じた事業アイデアの精緻/高度化、共創による発想・イノベーションの加速を狙いとし、フェニクシー社が主催するインキュベーションプログラムへ 2 名の社員が派遣されました。

2022 年 3 月 17 日(第1日程)と 28 日(第2日程)の 2 日間にわたり、「Hassojitz PJ2021」最終成果発表会が開催されました。

第2日程には藤本社長と田中副社長に加え、早稲田大学大学院教授 入山章栄氏、双日アルムナイ会長 藤森義明氏、同副会長 高乗正行氏が審査員として列席しました。

また本年は内定者研修の一環としての取り組んだ「内定者×Hassojitz」の優秀チームも最終発表会にて発表いたしました。

ご参照:

4年目を迎えた「Hassojitz プロジェクト 2022」は、社員の挑戦意識を高めるだけではなく、双日らしさを社内外に表現する活動へと成長を遂げました。今年度は「情熱×覚悟」をテーマに、双日として手掛けるべきビジネスを募集、審査を経て組成された6チーム・44名が新規事業の創出をめざし約8か月間の活動をおこないました。

2022年度は、Hassojitz プロジェクトの質を上げる新たな取り組みとして、事業検討の段階で外部有識者とのセミナーや意見交換会などを実施し、事業案件への熱意だけではなく、マーケティングや分析力など、新規案件を事業化するスキルを身に着け、解像度の高い案件提案を目指しました。2023年3月13日、15日に開催された最終成果報告会では、審査員から「どのチームも完成度の高いプレゼンで、これまでの努力を感じた」とのコメントがありました。

また、内定者研修の一環としての取り組んだ「内定者×Hassojitz プロジェクト」も実施され、優秀チーム・最優秀チームが最終成果報告会にて発表しました。

第5回目の節目にあたる「Hassojitz プロジェクト 2023」は、「情熱のチカラで変革を!」をテーマとし、双日として手がけるべき、新たなビジネス分野・モデルの発想を募集しました。応募78案件の中から、厳正な審査の結果10案件がチームとして編成され、事業化へ向け活動を進めました。

2023年度は新たな取り組みとして、新卒新入社員の案件応募を必須とし、その結果、活動10チームのうち8件が新入社員からの提案となりました。活動メンバーにおいても、総メンバー45名のうち28名が新入社員となり、フレッシュな視点・感性が光りました。

2024年3月13日、18日に開催された最終成果報告会では、中間報告会を勝ち残った7チームに加え、「内定者×Hassojitz」の優秀・最優秀の2チームも発表を行いました。外部審査員からは「過去5回で一番良い報告会だった」とのコメントがありました。

■ 多様な個の力を競争力に変える企業風土・文化醸成

当社グループの価値創造の源泉である人材同士の活発なタテ・ヨコ・ナナメのコミュニケーションは、多角的な意見・情報共有(風通し)による意思決定の質向上、自由な発想や組み合わせによるイノベーション創出、目標達成に向けた挑戦・貢献意欲・組織エンゲージメント向上など、会社・組織の成長と発展に重要な役割を果たすと考えています。

多様性と自律性を備える「個」それぞれが当社らしさを考え、行動に変えていくことが人的資本経営の先にあるべき姿と考え、2023年4月、全社を巻き込んだ対話型プロジェクト“双日らしさの追求プロジェクト”を立ち上げました。社内外へのヒアリングを通じた現状認識、全組織から選抜されたコアメンバーによるワークショップや経営陣とのラウンドテーブルで意見交換・議論を繰り返し、将来と現在、会社と個人などの観点から、当社らしさやありたい姿を言語化しています。2030年の目指す姿の実現について社員一人ひとりが“自分ゴト”として言語化することにより、社員の日々の行動と経営目標の方向性を合致させ、挑戦意欲を高め人材の力が会社の力につながるよう、全社をあげて取り組んでいます。

多様なキャリア・働き方を実現する新たな取組みについて

昨今、労働力不足・働く価値の変化・兼業/副業といった新たな労働スタイルの浸透と外部環境が大きく変わってきている中、双日社員が高いモチベーションを持ち、成長実感を多く持てる仕事ができるよう、多様な働き方を実現できる選択を増やしています。

加えて、双日にとっての事業機会やオープンイノベーションのきっかけを更に創出していく為に、新たな取組みを通じた緩やかな双日グループの形成により、現状の事業領域にとらわれない新たな事業機会を増やすことを目指します。

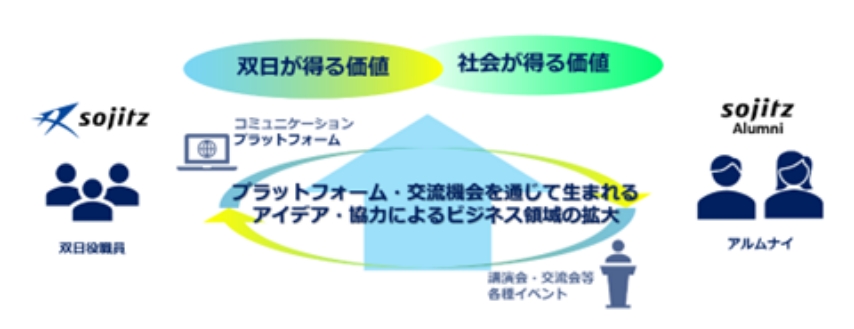

双日アルムナイ(2021年4月発足)

「双日アルムナイ」は、双日退職者(ニチメン・日商岩井 を含む)と双日役職員との人的ネットワークを形成・拡大し、ビジネスネットワークを拡大するプラットフォームです。退職者による設立の提案を受け、双日が賛同及び公認し、「双日アルムナイ」の運営を支援しています。

退職者と双日にとっての事業機会やオープンイノベーションのきっかけを更に創出していくために、新たな取組みを通じた緩やかな双日グループの形成により、現状の事業領域にとらわれない新たな事業機会を増やすことを目指します。

ご参照:

独立・起業支援制度(2021年4月導入)

独立・起業を企図する社員のために双日のリソース(資金・情報・ネットワーク)を提供し、事業推進を支援します。加えて、社外で活躍する双日アルムナイメンバーからのアドバイスや資金供給を受けることも検討しています。尚、社内ビジネスコンテストとして毎年実施しているHassojitzプロジェクトを通じて発案されたアイデアも、この制度を適用して事業化・独立・起業することが可能です。

事業や人材を創造し続ける総合商社として、双日は会社と独立・起業を目指す個人を含めた全社員の望むキャリアパスを支援するとともに、起業家精神を持ち積極的に挑戦し続ける人材の確保・育成、企業文化の変革を目指します。

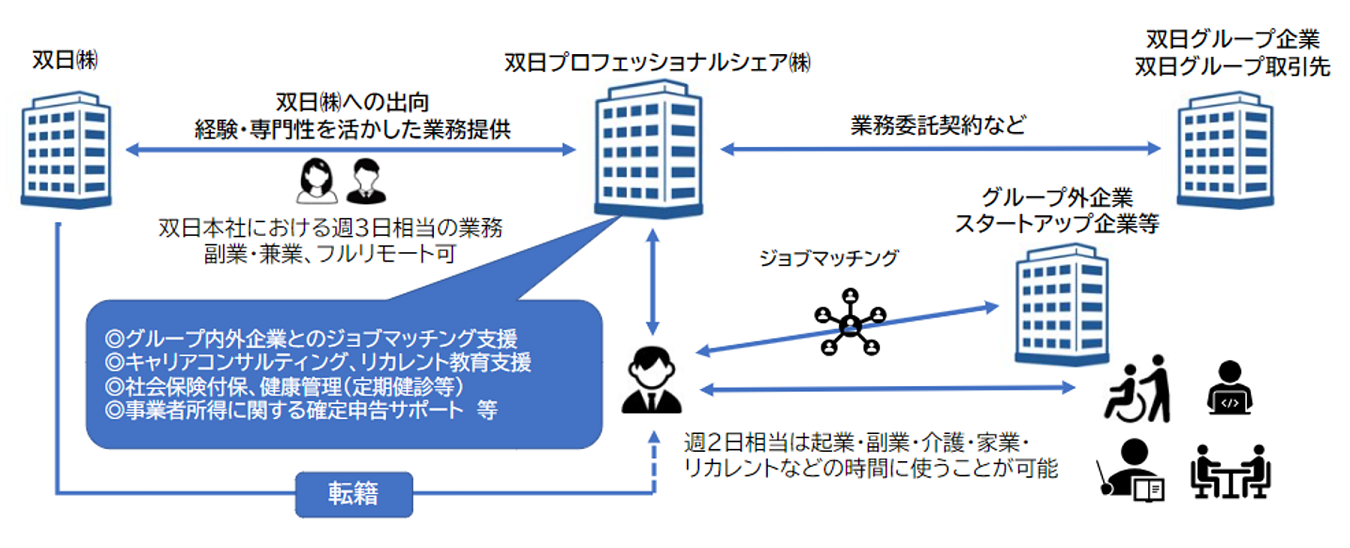

双日プロフェッショナルシェア(2021年3月設立)

新卒入社10年目相当にあたる35歳以上の社員を対象に、社員のやりたいことを支援するキャリアプラットフォームとしてジョブ型雇用の双日プロフェッショナルシェアを設立。このプラットフォームにおいて、多様なキャリアの選択肢として70歳定年、就業時間/場所の制限無し、副業・起業可能とする新たなキャリアパスを支援します。双日プロフェッショナルシェアに転籍する社員が、双日で培ったスキル・経験を社内外で活かして価値を提供することが可能となる仕組みとなっております。

4-2. 人材戦略基本方針② 「多様な個の力を最大化するミドルマネジメントの強化」

■ ミドルマネジメントの強化による組織力向上

当社の価値創造の源泉である人材の力を最大化するため、対話を通じて社員の力を引き出し組織力の向上につなげるマネジメント力の強化が重要であると考えています。エンゲージメントサーベイ結果(2024年度回答率99%)を分析し、部課長の中で最も現場に近い課長職が組織エンゲージメントに大きな影響を与えることがわかりました。組織エンゲージメント向上においては、部長職と比べて課長職の影響力が高いため、課長職を中心としたミドルマネジメント層の強化に取り組んでいます。

また対話力の高い課長職の組織は、「風通し」「挑戦意欲」「成長実感」が高い傾向にあることがデータから明らかになりました。当社におけるミドルマネジメントの強化は「対話力向上が最重要」と位置づけ、研修の実施など強化施策を実行しています。今後、対話の質をより向上させ、組織の統率力向上、「事業創出力・事業経営力」の強化につなげます。

ご参照:

■ 活躍し続けられる人材育成(研修プログラム)

当社では、会社目線(戦略遂行上求められる組織能力の確保)、社員目線(個々が持つ能力と目指すキャリアの実現)の双方の観点から、最適な人材開発を継続しており、社員の成長をサポートするために様々な研修を実施しています。

階層別に、新入社員や管理職、当社役員向けの研修など様々なOFF-JTコンテンツを提供し、個の成長を組織の成長につなげています。

また、次世代リーダー育成を目的とした選抜研修も展開し、組織のレジリエンス力を向上させ、豊富な人材プールの構築に向け、計画的に人材育成を実施しています。

具体的には、経営人材としての素養の醸成、高度な経営スキルの獲得を目的に、他社経営人材とのネットワーキング、専門家によるコーチングや異業種交流型研修への派遣などを行っています。

MBAプログラムへの派遣

OJTだけでは獲得しがたい高度かつ広範なスキルを集中的に体得し、国内外の急激な環境変化やグローバル化に対応できる人材の育成を狙い、若手~中堅社員をMBAプログラムへ派遣しています。双日にとって重要な新規ビジネスの企画、立案、実行可能な起業家精神およびリーダーシップを習得することを目的としています。

階層別研修

管理職向けに階層別の「集合研修」および「選抜型研修」を実施し、急速に変化する経営環境において多様性と自律性を備える「個」の集団を率いるマネージャーやリーダーを育成するための研修を実施しています。

マネジメント層の意識・行動改善を促す仕組みとして、360°サーベイを随時実施しています。日々の業務環境においてなかなか得られない普段の行動面に関するフィードバックがなされることで、対象者本人への「気づき」を与え「行動改善」を促し、職場環境の改善や組織構成員の活躍促進を目的としています。

2011年から実施している選抜部長研修では、全社の部長から毎年数名選抜し、全社目線での課題抽出や自組織の戦略再構築など、自組織の改革や部長自身の自己変容をテーマに外部コンサルタントがマンツーマンで徹底的に指導・フィードバックを行っています。360°サーベイの結果とともに外部コンサルタントからの客観的な指摘を受け、真摯に戦略と組織の在り方を見直すことで、戦略を構築する力、課題を掘り下げる力、まとめる力、社内外の利害関係者を巻き込んで実行する力を自身のものとし、戦略という絵を描くことだけではなく、実現性を高めることを目的としています。研修の最後には、経営陣に対して練り上げた改革プランのプレゼンテーションを行い、そこでも厳しいフィードバックを受けながら、現場での改革の実行を宣言します。選抜型部長研修の対象者の内、計21名が執行役員以上へ昇格しています。(25年4月時点)

また、経営人材としての素養の醸成、高度な経営スキルの獲得、他社経営人材とのネットワーキングなどを目的に、各種異業種交流型研修に幹部人材を派遣しております。

双日の人事制度は、年齢や性別を問わず本人の資質や能力ならびに取組意欲に応じて役割が与えられ、そのパフォーマンスによって評価される役割等級制度としており、30代からグループ会社経営を担う実績が出てきています。今後もセグメントや事業環境に応じて、資質と能力のある人材が早期に事業経営に携わることができるよう適材適所に努めていきます。

■ 事務職の更なる活躍

優秀な事務職に対し更なる活躍の機会、働きがいのある職域の創出を狙い、2019年7月に、事務職の最上位役割等級を新設。2021年12月には地域限定総合職を新設し、事務職から地域限定総合職への転換を可能としました。このような制度改定と併せて、キャリアを考える研修機会などの多様なキャリア形成を促す経験を提供することで優秀な事務職の更なる活躍を推進しています。

さらに、事務職の更なる活躍機会の創出、スキルアップ向上支援を目的として、社員・所属部署のニーズに基づき、200講座以上の中からそれぞれのニーズに応じて選択し、受講できる研修を2019年8月に開講しており、受講者数は年々増加しております。また、2025年1月からは中長期的に自己成長・キャリアの方向性を考えるキャリア研修を開講し、2026年度までにすべての事務職へ展開予定です。

4-3. 人材戦略基本方針③ 「環境変化を先読みした機動的な人材配置・抜擢」

■ 多様な経験機会による人材育成

ジョブローテーション、社内公募制度

複数の異なるキャリアを経験することで多様な専門知識とスキルを身につけ、同時に組織の活性化を実現するジョブローテーション制度や、自己実現に挑戦し、自らがキャリアを切り拓く機会として社内公募制度など、双日は社員の育成促進とキャリアの幅を広げる制度を導入しています。

ジョブローテーション制度では、管理職登用までに異なる2つ以上の業務(出向や海外駐在を含む)を経験させることで、多様な専門知識とスキル習得による人材育成に寄与しています。また、2020年度からは、昇格要件として求める経験年数を短縮し、経験を積むスピードを早めています。

社内公募制度利用人数(直近2カ年平均):8名

キャリア面談

社員一人ひとりの自律的なキャリア形成と成長をサポートするため、上司と部下の対話を活性化させています。キャリア面談では部下のスキル・経験(Can)と今後のキャリア(Will)、自律的なキャリア形成の為にすべきこと(Shall)を上司とすり合わせています。上司と部下が今後のキャリアを共に考え、相互理解を深め、「個」と組織の成長につなげています。

■ 機動的・計画的な人材配置や育成を支える人材の可視化

「個」と「組織」の強化をさらに進めるべく、人材データを活用(データサイエンス)しています。エンゲージメントサーベイや360°サーベイなど、定期的に実施する全社サーベイや人事データを多角的・多面的に分析しデータドリブンな人材戦略の遂行につなげています。また、全社でタレントマネジメントシステムを活用し、タテ・ヨコ・ナナメの対話促進、適所適材の実現、公正・公平な評価フィードバック、社員の成長を可視化するなど、社員個人と組織をデータでつなぎ、人的資本経営の基盤を充実させています。また2024年度から管理職向けに実施しているアセスメント結果を用いて、事業本部毎にキーポジションの人材を見える化し、経営と議論を開始しました。

ご参照:

4-4. 多様な人材の活躍を支える制度・取り組み

当社グループの成長は社員と共にあると考え、多様な価値観やキャリア志向を持つ全ての社員が、挑戦・成長を積み重ねることで、高いモチベーションを維持しながら自律的に働き続けられる環境を整えていきます。

ご参照:

4-5. グループ全体で企業価値向上を加速させる取り組み

■ 従業員持株会・株式の付与

当社は、グループ全体で持続的な企業価値向上及び株価上昇に向けた意識醸成を企図し、株主への利益還元だけではなく、当社を支える単体社員およびグループ会社社員への株式の付与を通じて社員一人ひとりの会社への帰属意識と企業価値向上に向けたモチベーションを高めていきます。2023年5月には、従業員持株会の会員である社員に対して、特別報酬として1人あたり100株を付与しました。2025年3月現在で、当社における社員の持株会加入率は90%程度となり、収益の拡大による資金の循環を人や事業の成長につなげるべく、グループ全体で企業価値向上に向けた取り組みを加速させていきます。「中期経営計画2026」の数値目標を双日グループ一丸となって達成した際は、社員に対して特別報酬を付与する予定です。

■ 確定拠出年金制度

当社は、企業価値向上に向けた人材を支える取り組みの一つとして、従業員の中長期的な生活の安定を重視し、確定拠出年金制度を設けています。社員一人ひとりが「自己責任・自助努力」の精神に基づき、将来に向けた資産形成を計画的に行えるよう、会社として制度面から支援しています。

ご参照: