日本国内で小規模分散型太陽光発電事業を展開、

オフサイトコーポレートPPAで企業の脱炭素経営に貢献

2025年10月24日

2025年10月24日

多くの企業がカーボンニュートラルを目指すにあたり、発電時に温室効果ガスを排出しない再生可能エネルギーの活用が大きな課題となっています。双日は2009年に太陽光発電事業に参入し、現在まで国内外合わせて、約200万kW(2025年5月時点)の再生可能エネルギー発電所の開発と運営に携わってきました。この経験をもとに、国内では企業向けにオフサイトコーポレートPPA(*1)を通じ、再生可能エネルギーの供給を行っています。2023年には関西電力株式会社(以下、関西電力)と西日本旅客鉄道株式会社(以下、JR西日本)と、2025年には関西電力と株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ(以下、大阪チタニウムテクノロジーズ)、及びその他複数社とそれぞれオフサイトコーポレートPPAを締結しました。双日が国内にて推進している小規模分散型発電事業について、その全容をご紹介します。

2050年に温室効果ガスの排出をゼロにするカーボンニュートラル達成が法定目標化される中、脱炭素経営への取り組みは喫緊の課題です。特に日本では温室効果ガス排出量の80%以上がエネルギー起源(*3)であることから、非化石化電源の拡大、再生可能エネルギーの普及が急務となっています。

双日は2009年に太陽光発電事業に参入し、2025年5月時点で国内外合わせて、約200万kWの再生可能エネルギー発電所の開発と事業の運営実績を有しています。こうした知見とノウハウをもとに、国内の太陽光発電事業では、メガソーラー発電事業だけではなく小規模な未利用地などを活用できる分散型電源の開発など環境に適応した太陽光発電所の開発に注力しています。

(*3)2023年度の我が国の温室効果ガス排出量及び吸収量について(2025年4月25日、環境省)

現在、企業が再生可能エネルギーを調達する手段としては大きく分けて3つあり、屋根置太陽光などの発電設備を用いて自ら再生可能エネルギーを発電する方法、電力会社が提供する再エネメニューを購入する方法、そして、発電事業者と直接契約を行い、遠隔地で発電した再生可能エネルギーを送電線経由で受電する方法です。さらに、再生可能エネルギー発電等で得られる温室ガスを排出しない「環境価値」を非化石証書やグリーン電力証書として購入する方法も企業の脱炭素経営に利用されています。そのような環境で、現在、注目されているのが、発電事業者と需要家である企業が直接電力売買契約を締結するコーポレートPPAです。

すでに外資系企業や一部の大手企業を中心に、コーポレートPPAは脱炭素経営を推進する手段として注目され、日本国内でも事例が増えてきています。今後、脱炭素経営への取り組みが進むにあたって、再生可能エネルギーや環境価値の需要は供給を大幅に上回るとされています。また、追加性が認められる新設の発電所由来の環境価値への希少性と価値が高まる可能性もあり、長期契約がベースとなるコーポレートPPAは環境価値取得コストのヘッジ手段としても評価されています。

日本国内では、FIT(固定価格買取制度)導入を機に全国でメガソーラーなどの太陽光発電所の開発が促進されました。しかし、国土面積が限られる日本においては、地上にソーラーパネルを設置する「野立て型」太陽光発電所の適地が大幅に減少しています。一方で、脱炭素化を推進する企業において、再生可能エネルギーの導入規模やタイミング、設置エリア、電力価格など、そのニーズは多様化しています。

双日はこうした多様なニーズに柔軟に応えるソリューションとして、メガソーラーでは利用が難しい地域の未利用地に、小規模分散型の再生可能エネルギー発電所を新たに建設。必要な規模を束ね、そこで生み出された再生可能エネルギーや環境価値を提供する小規模分散型のオフサイトコーポレートPPA事業を開発しました。森林伐採等を伴わず環境負荷を抑えるとともに、災害時には非常用電源として活用できるなど、地域にも貢献できるビジネスモデルとしています。

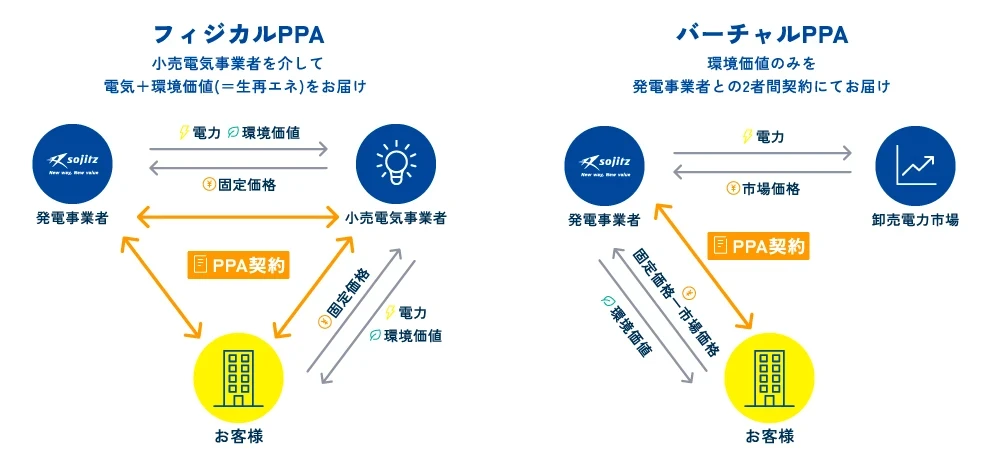

現在、双日ではオフサイトコーポレートPPAとして、フィジカルPPAとバーチャルPPAの2つのスキームを展開しています。フィジカルPPAは、電力そのものと環境価値の両方の取引を指します。原則長期契約の間、価格が固定されることから、安定した価格で再生可能エネルギーを調達できることがメリットです。このスキームでは、電力需要地と発電所所在地が同一の送配電事業者管内であることが望まれます。一方、バーチャルPPAは、環境価値のみの取引となり、電力需要地の制限はありません。こちらも原則長期契約で、既存の電力会社との契約を変えることなく電力を購入できます。

双日が建設する小規模分散型電源から提供される電力と環境価値は、新しく開発した発電所由来となることから、需要家はRE100に準拠していることはもちろんのこと、重視されている追加性のある再生エネルギーとしての調達が可能です。

双日は、発電所開発と運営の両方で長年にわたる知見と実績を有します。特に発電事業は、スキームの複雑さや煩雑な手続きの多さから、分散型発電事業を高い信用力をもつプロジェクトとして一気通貫で実行できる企業は多くありません。双日は、総合商社としての強みを生かし、電力需要家とのネットワークやファイナンス機能を最大限に活用。これまで培ってきた再生可能エネルギー事業の開発・運営の経験を基盤に、信頼性と経済性を両立するビジネスモデルを構築しています。発電所の新規開発から建設、小売発電事業者との調整、電力供給、発電所の管理・運営まで多様な関係企業をリードしながら、一気通貫したサービスを提供することにより、再生可能エネルギーの安定且つ迅速な供給を実現し、需要家の脱炭素に向けた取り組みに貢献しています。

その成果として、双日は、すでに様々な大規模電力需要家に向けた再生可能エネルギーの安定供給と環境価値の提供を実現しました。2023年12月には、関西電力およびJR西日本とコーポレートPPAに関する基本合意を締結しました。これは、双日が開発・保有・運営するJR西日本専用の太陽光発電所から生じる再生エネルギー由来の電力と環境価値を、関西電力を通じて、JR京都線や神戸線などの主要路線に列車運転用電力として供給するものです。発電量は約7万5,000kWと、コーポレートPPAとしては国内最大規模のプロジェクトであり、2027年度に供給を開始する計画です。この取り組みは、鉄道という社会インフラを支えるJR西日本に対し、長期的かつ安定的なグリーン電力を供給し、同社のCO₂排出量削減と経営の安定化に大きく貢献するという価値を提供しています。

2025年6月には、関西電力および大阪チタニウムテクノロジーズとコーポレートPPAを締結しました。この契約では双日とグループ会社である双日ミライパワーが開発・運営する合計200カ所、1万kWの太陽光発電所で発電される再生可能エネルギー由来の電力が20年間にわたり、大阪チタニウムテクノロジーズに供給されます。供給電力は2025年10月以降、大阪チタニウムテクノロジーズ尼崎工場の操業に活用される予定で、年間約8,000トンのCO₂排出量の削減を見込んでいます。さらに、関西電力および阪神電気鉄道株式会社(以下、阪神電気鉄道)ともコーポレートPPAを締結、約200カ所、1万kWの専用太陽光発電所を新規に開発し、2026年度から電力の供給を開始する計画です。