生物多様性

1. 方針・基本的な考え方

双日は、事業活動において、食料資源や水産資源、林産資源を取り扱うほか、資源開発や工場建設などを行っており、その原産地や加工地、採掘地などの森林や海洋、河川などの生態系を支える生物多様性の維持・保全への配慮は重要な課題であると認識しています。

また、昨今、生物多様性への企業の取り組みは、国際的な関心も高まっており、同時に当社に対するステークホルダーの皆様の期待も高まっています。双日グループの持続的な事業運営、及び企業価値向上には、生物多様性への配慮が欠かせません。

その為、双日グループは、マテリアリティ(サステナビリティ重要課題)の「環境」や、双日グループ環境方針においても、生物多様性を掲げて取り組んでいます。

ご参照:

また、生物多様性は、地域やセクター別にその深刻度が異なる為、このような地域やセクターに関連する事業においては、個別に方針を掲げて対応しています。

ご参照:

2. 目標

2-1. 全体目標

生物多様性への対応を図り、事業にかかわる環境負荷の最小化に取り組みます。

2-2. 個別目標

2-2-1. 木材調達における取り組み

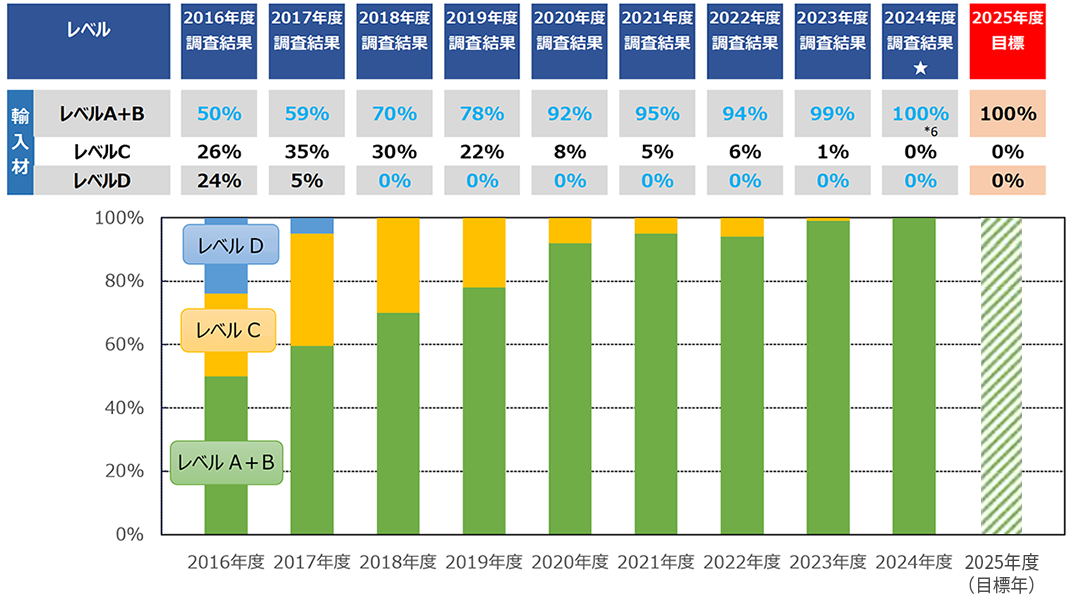

輸入木材については、一部の地域において、生物多様性への脅威等が問題視されており、双日グループでは木材調達方針を掲げ、各取引先と協力し、方針に掲げる合法性や、伐採現場の環境・社会配慮の確認・改善に取り組んでいます。具体的には、以下の定量目標を掲げています。

定量目標

「2025年度迄に、認証材(レベルA)、及び認証以外で環境配慮が出来ている材(レベルB)の取扱いを100%にします。」

- レベルの定義

「①原産地までのトレーサビリティ」と「②森林管理の適切性」について、下記4レベルに分けて評価しています。

レベルA:認証材(*)、または認証材相当の高度な管理が確認できている木材

レベルB:トレーサビリティに加え、認証以外で環境・社会に配慮した森林管理の適切性が検証済の木材

レベルC:トレーサビリティが確保されている木材

レベルD:トレーサビリティの確保が不十分な木材

- =FSC®、PEFCなどによる認証木材。FSC®による認証材を最高得点としています。

ご参照:

3. 体制

3-1. リスク管理

3-1-1. 新規事業投融資の環境リスク管理

新規投融資案件の審議にあたっては、申請部署に『環境・社会リスクチェックシート』の作成を義務付けています。申請部署は、『環境・社会リスクチェックシート』を活用して、生物多様性に対する影響などの各種リスクについて、必要なデューデリジェンスを行い、対策に漏れが無いように確認を行っています。

3-1-2. 既存事業における環境リスク管理

当社では、環境方針の確実な遂行、社員の意識向上、法規制対応などのリスク管理の徹底、ステークホルダーとの円滑なコミュニケーションを目的とし、社長を最高責任者としたISO14001に基づく環境マネジメントシステム(EMS)を導入しています。当社のEMSでは、先ず、経営が全社的な方針を示し、その判断に至った外部動向、内部の課題、及び当社にとってのリスクと機会を整理した上で、各部署がその方針や、リスクと機会に則した環境目標を設定し、経営がこれをモニタリングするとともに、内部環境監査や、外部機関による監査を経て、各部署の継続的な改善に繋げるといったPDCAサイクルを実践しています。

また、双日グループにおける環境・社会リスクの高い事業分野を特定し、双日グループ、及び仕入先を含むサプライチェーン全体の対応状況に対する調査・評価を実施しています。

4. 取り組み

4-1. TNFDへの対応

双日は、自然関連リスク・機会についてTNFD(*)提言のフレームワークを活用し、積極的な情報開示に努めています。

双日は、2023年4月にTNFDフォーラムに参画しました。TNFDのフレームワークに則した開示についてはこちら

4-2. 鉱山開発・操業事業における環境保護、社会貢献の取り組み

当社は鉱山などの上流資源の開発や採掘に当たって、自然資本の毀損や生態系への影響を想定した適切な環境・社会影響評価、管理やモニタリング計画に加え、閉山計画も含めた事業計画を策定し、国や地方自治体の定める法令の順守や必要な許認可取得を通じ、環境保全に配慮した活動を行っています。

開発段階では対象地域の生物多様性への影響を最小限に抑えるように環境負荷の低減に努めながら進め、操業段階への移行後では採掘域内に流れる小川の水流を維持すべく移転工事を実施する等、定期的な環境影響のモニタリングと共に万が一に備えた防止策なども十分に講じた上で活動しています。終掘後のリハビリテーションにおいては、閉山を待たず採掘活動と並行しながら植林や緑化活動をすべての鉱山において徹底することで、自然資本の毀損リスクの顕在化や拡大の未然防止を図り、環境負荷の低減と環境保全を進めています。

具体的には、豪州に保有するグレゴリー炭鉱やミティオ・ダウンズ・サウス炭鉱の露天掘操業では、採掘の為に剥がした表土を別の場所で一時保存し、採掘終了に併せて再度その表土で覆い被せながら再緑化を行うことで、採掘前の状態に回復させる取り組みを行っております。さらに、両炭鉱の敷地内や周辺地域において、開発・操業活動で影響を受けかねないライチョウバトやキンググラスなどの希少動植物の生息区域を関連法令に則って確保し、且つ承認された計画通りの保全活動を行っています。

4-3. 本まぐろの養殖事業

4-3-1. 人工種苗認証であるSCSAを取得

SCSA認証は、人工種苗に関する認証で、これを有することによって、当社が完全人工養殖魚として出荷するマグロは全てトレーサビリティの確保が可能となります。また、人工種苗を利用した養殖を行う事で、近年課題とされているクロマグロの天然資源の保全が可能となります。

ご参照:

4-3-2. 本まぐろの養殖事業を通じた次世代育成活動

2021年5月からは、次世代育成の観点から、共立女子大学と東京家政大学の学生の皆さんに実際のビジネスの場を体感してもらうために、当社の本まぐろ養殖事業をテーマとした学びの場を提供しています。

-

大学生に学びの場を提供

(共立女子大学へのオンライン講義) -

小学生によるまぐろ加工場見学の様子

ご参照:

4-4. 水産物(漁業)認証の取得

4-4-1. MSC認証

双日グループで水産物を取り扱う双日食料、トライ産業、マリンフーズおよび大連翔祥食品は、MSCのCoC認証を取得しています。

- MSC:Marine Stewardship Council。将来の世代まで水産資源を残していくために、認証制度と水産エコラベルを通じて、持続可能で適切に管理された漁業の普及に努める国際非営利団体。

- CoC認証:Chain of Custody。製品の製造・加工・流通の全ての過程において、認証水産物が適切に管理され、非認証水産物の混入を防ぎ、認証水産物のトレーサビリティを確保するための認証。

4-5. 環境教育・啓発

-

「環境マネジメントシステムや環境に関する知識向上のため、各組織に設置した環境責任者·担当者を中心に全社員に向けた環境教育を年2回実施するほか、内部環境監査員向け研修、全社員が受講可能なe-ラーニングによる廃棄物処理法の教育等を行っています。また、イントラネットでは、環境関連の情報発信を行っています。

また、eco検定の受験を継続的に推奨しているほか、双日グループ社員とその家族が参加し、荒川河川敷においてごみ拾いを実施。本活動は、社員のボランティア意識の高揚を図るとともに、海ごみやマイクロプラ問題、生物多様性の保全について考える機会として企画しています。

後日、回収したマイクロプラスチックを材料とし、アクセサリーを作成するセミナーを開催。社員が身近な環境問題を考えるきっかけとなっています。 -

4-6. ステークホルダーとの協働

4-6-1. TNFD(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures)フォーラムへの参画

当社は、民間企業や金融機関が生物多様性に関するリスクや機会を評価し、開示することを目的として2021年6月に発足した国際的な組織である自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)のフォーラムに参画しています。

ご参照:

4-6-2. 経団連生物多様性宣言・行動指針への賛同

-

-

当社は、経団連(一般社団法人日本経済団体連合会)および経団連自然保護協議会が2018年10月に改訂した「経団連生物多様性宣言・行動指針」に賛同しています。

ご参照:

4-6-3 . CDP Forestsへの参加

当社は、CDPが提供する企業のサプライチェーン上の森林マネジメントを評価するCDP Forestsの質問書に回答しています。CDPは、企業の気候変動などの環境課題への取り組みについて、世界的なデータベースを有するNGOであり、2025年の回答の結果、Forests (timber)において上位に相当する「マネジメントレベル(B)」と認定されました。

5. パフォーマンス

5-1. 木材調達における取り組み

2020年度までに、トレーサビリティが確認できる調達木材の取扱いを100%(=レベルD材を0%)にするという目標を掲げておりましたが、2018年度から2024年度まで、7年連続でこれを達成しています。

また、現在、2025年度目標である、環境社会配慮木材(レベルA・B材)を100%にする目標に向けて取り組んでいます。

ご参照: