現在値

円

円

(%)

自分たちが創出できる価値は何か、発揮できる機能は何か。私たちは常に問い続けています。

商社パーソンに求められるのは、常に変化するニーズに応えられるよう先読みし、行動することです。市場やパートナーから求められてから動いているようでは、価値を創出しているとは言えません。一人ひとりが、自律的に思考し、自ら発揮できる強みや機能がどのようなものかを見直しながら、新たな価値を創出できる人材でなくてはなりません。厳しい言い方になりますが、AIをはじめとする技術が発展してきた今の時代、現状を当たり前と捉えた延長線上でやり続けるような仕事は、私たち総合商社の中においては、人がやる必要がないわけです。

「必要なモノ・サービスを必要なところに届ける」という総合商社の使命を果たすためには、特定の事業に依存せず、常に新たな事業を創出し続けていかねばなりません。当社の源流となる会社は100年以上前に創業されました。その長い歩みの中で培われてきた「先読み」「変革」「挑戦」のDNAは、現在に至るまで受け継がれています。このDNAを土台として、社員一人ひとりが自律的に考えることで、社会の多様なニーズを「先読み」し、変化をチャンスとして捉えて、自らを「変革」する。そして、事業創出に「挑戦」することによって、「双日らしい成長ストーリー」を実現していきます。

自律的に思考し、先回りして価値を生み出すことができる人材になるためには、自らの頭で考える癖を身につける必要があります。これは一朝一夕にできることではありません。私が化学本部長時代に本部改革において特に注力し、また最も苦労したのがこの点でした。当時、お客様から指示されたとおりの商材を納入する、お伺い営業だけで毎日忙しく仕事をやっているということを、当たり前とする風潮がありました。しかし、それでは持続的な成長戦略には程遠く、先細りしていく一方だと強く思いました。この危機感から、考える癖を身につけてもらうための訓練として始めたのが1-on-1を通じた地道な取り組みです。単なる個別面談ではなく、自ら考えさせ、気づきを与える実践の場として2年間実施しました。「考える癖を身につける」といっても、言うは易しです。最初から私が求める水準で実践できていたのは、片手で足りるほどの人数しかいませんでした。しかし、1-on-1を地道に続けたことで、考える癖を身につけた人が着実に増え、それに伴って、化学本部の収益性も向上してきました。全ての事業活動の起点となるのは「人」であり、「人」の成長なくして会社の成長はありません。化学本部で得た成果を全社にも広げていけるよう、粘り強く取り組んでいきます。

社員一人ひとりにとって、働いている時間は、人生の多くの時間を占めるわけですから、働き甲斐を感じて仕事に取り組んでもらいたいと思っています。では、どのようなときに働き甲斐を感じるのでしょうか。それは、受け身で仕事をするのではなく、自ら考え、自ら動いたときです。そして、働き甲斐が感じられるようになると、活力がわき、さらにあれこれと自分の頭で考えるようになります。こうして考える癖を身につけ、前向きに働く社員を増やすことで、社員にとってもお客様やパートナーにとっても、会社にとっても良いサイクルを回していきたいと考えています。働くことを後ろ向きに捉え、毎日どんよりした目で会社に来るような人をできるだけ少なくしたい、みんなに目を輝かせて元気に働いてもらいたい、というのが私の「人」にかける想いです。

中期経営計画2026(以下、中計2026)は初年度を終え、一部の施策に遅れはあるものの、達成に向けて概ね想定どおり進捗しています。定量面でも、ROE11.7%、当期純利益1,106億円と、3ヶ年平均の収益目標「ROE12%超、当期純利益1,200億円超」達成に向けて順調な滑り出しとなりました。

「独自性・強みをさらに磨き上げ、徹底的に競争優位にこだわり、双日らしい成長ストーリーを実現」するために掲げた「Next Stageへの基本方針」は、社内に浸透し、この1年で各本部との目線合わせもできたと評価しています。中計2026が動き出した直後は、その中身を実務レベルに落とし込む際に、実行部隊である本部と私たち経営陣の間で、「こうあるべき」という姿に多少の認識のギャップがありました。戦略を推進していく上で認識のずれがあると、資金や人材と事業のミスマッチによって、経営資源の無駄遣いやスピードの低下につながります。しかし、1年をとおして対話や議論を重ねたことによって、あるべき姿の共通認識が明確化され、戦略的に配分すべきところに人や資金を配分するための体制を整備することができました。予想以上に時間はかかってしまいましたが、初年度の成果としては確かな手応えを感じています。

中計2026の発表後、ステークホルダーの皆様から「双日らしい成長ストーリーとは何か」とのご質問をいただくことが多くあります。そのひとつの解として、事業の「種」、つまり、「点」を「カタマリ」とし、成長をさらに加速していくことなどをご説明してきました。しかし、新たに投資した事業から収益を積み上げる、あるいは既存事業を成長させるといった成果を具体的に示していくことでしか、皆様にご納得いただけないことは承知しています。まだ十分ではないものの、いくつか具体的な事例も出てきています。

例えば、中計2026発表時にも例にあげたベトナムのリテール事業群では、消費財を中心として卸、流通、販売まで、当社が知見を有している領域に集中的に投資を行い、ひととおりの投資が完了しました。「点」から「線」、「線」から「面」、そして、「カタマリ」へと成長させていくことによって、収益の幹が太くなってきていますので、引き続き注力していきます。

また、当社が培ってきた機能を活かして事業展開を進めているのが、豪州におけるインフラ事業です。当社はこれまで豪州において、New Footscray総合病院PPP事業(ビクトリア州)への出資をはじめ、Edenvale太陽光発電所(クイーンズランド州)の開発などを行ってきました。また、2023年には建物の省エネルギー設計やサービスを提案・導入する事業を展開するEllis Air Group Pty Ltd(. ビクトリア州)を連結子会社化しました。同社は、病院やデータセンターなどの民間セクターの顧客に対し、空調設備の設計・施工を通じた省エネルギーサービス事業を展開しています。そうしたPPP事業での経験や豪州でのネットワークを活用し、当社は2025年1月に豪州最大級のインフラ開発を行うCapella Capital Partnership(ニューサウスウェールズ州。以下、Capella社)及びCapella社が管理する資産保有会社の株式取得に関する売買契約を締結しました。今回Capella社がグループ入りすることで、インフラ事業の案件開発から資産管理まで一貫して手掛ける「リードデベロッパー」としての役割を担うことが可能となります。これにより、案件開発後も、複数の収益源を確保できるため、安定的な収益獲得につながることが見込まれます。

私たち商社のビジネスの真骨頂は、複合技にあります。豪州のインフラ事業を例に取ると、パートナー企業と組んでの工事契約の請負や、案件の途中から参画してオーナーシップを持ちオペレーションを実施したケースなど、これまでも数多くの実績があります。一方で、案件自体の絵姿がはっきりしていない開発段階から、構想を練り、投資を募り、開発を実行するという複合技のビジネスは、これまであまりできていませんでした。なぜなら、基本的には地場で実績のある企業が開発段階を担うため、当社は途中から参画して投資することがほとんどだったからです。しかし、Capella社の例のように、リードデベロッパーとして早期から案件にかかわり開発者としてのポジションを確保することができれば、資金効率を高めることもできます。このようなインフラ事業投資を実現することができたのは、当社の財務基盤が安定し大きな投資が可能になったこと、そして、豪州での実績を通じて投資機会が得られたことなど、双日発足以来積み重ねてきた努力があったからです。案件の開発段階からかかわることにより、当社として新たな実績を積む機会になることはもちろん、これまで得られなかった情報やネットワークの獲得にもつながり、連鎖的に価値創出の機会が得られる可能性もあります。今後は豪州に加え、中東や中央アジア、欧米の先進国への展開も見据えています。投資機会を捉えて機能を発揮できる事業を横展開していくとともに、投資した事業において成果を形にしていくことが、双日らしい成長ストーリーをお示しすることにつながると考えています。

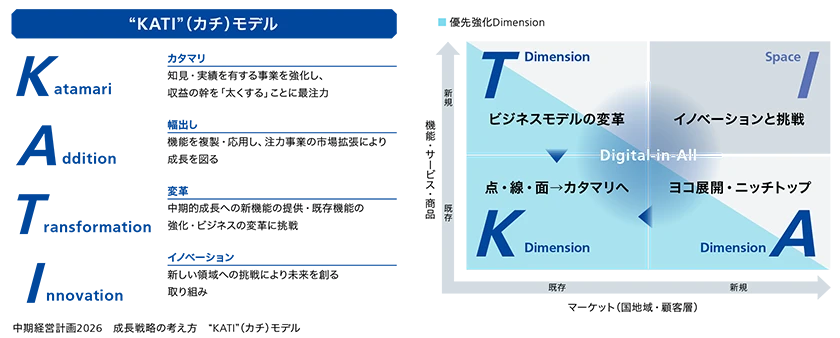

「双日らしい成長ストーリー」を実現するための成長戦略の考え方として、中計2026で提示したKATIモデルを改めてご説明します。KATIモデルを策定する以前から、当社が注力する事業分野において競争優位性や独自性を見極め、成長戦略として明確化しようという議論はありました。それを一歩進め、これまで行ってきた投資がそれぞれどこに位置づけられるか、今後どのような考え方で投資を行っていくか、ということについて分類したものです。「カタマリ」化とは、ある程度の規模になった既存事業をさらに大きくしていくことですが、既存事業の拡大というと、ともすればそれまでの延長線上で取り組めばいいという発想になりがちです。しかし、既存事業をただ大きくしていくという方針は、戦略と呼べるものではありません。「カタマリ」化していくためには、機能を活かした「幅出し」や、先を見据えた「変革」も必要となります。現状を評価して、当社が持っている機能や、今後強化し、獲得していくべき機能を見極め、それらを踏まえて事業の道筋を描いていくことこそが戦略と呼ぶに値するのです。ほかの領域と区分している「イノベーション」は、まだ見ぬ無限の事業領域です。未来を作るための取り組みとして、価値創造の源泉を見つけるため、全社視点で適切なリソースを引き続き配分していきます。

「双日らしい成長ストーリー」の成果が表れつつある一方で、想定どおりにいっていない事業があることも事実です。

想定どおりにいかなかった事業を振り返ってみると、投資判断としてあげた根拠のうち、市場の成長性などの外的要因による部分が大きく、予期せぬ市場環境の悪化などによってその前提が崩れると、見込んでいた収益を確保できず、環境変化をその言い訳にする例が多くみられました。しかし、自らコントロールできない外的要因を失敗の理由にしていては、経験を次に活かすこともできません。市場の成長性があるからという理由で投資判断するのではなく、その領域で当社が発揮できる機能があるか、競争優位性を確立できるかを十分に精査した上で投資判断することが重要であり、その考え方を徹底していきます。現時点で想定どおりにいっていない事業に関しては、外部環境の変化も踏まえて撤退するという判断も時には必要ですが、まずは当社が持っている本来の強みに改めて着目し、挽回する策の検討をひとつひとつの事業で行っており、それぞれの道筋が見えてきています。

当社が発揮できる機能や競争優位性を徹底して考えるにあたって、私が社員に求めている自律的思考とは、客観的なものの見方をすることです。独りよがりにならないため、一人称ではなく三人称で話すように伝えています。特に現場の第一線で働く社員からすると、自分が直接かかわった案件を進めたいと思うのは当然です。しかし、組織として本当にやるべきかという客観的な視点も重要であり、一人ひとりの意識改革を進めていかなくてはなりません。

中計2026では、戦略的強化領域のひとつとしてDXを位置づけており、“Digital-in-All”(全ての事業にデジタルを)を掲げています。既存事業の収益性向上や、新たな事業の創出にデータ活用は不可欠です。

現在当社グループのDX推進体制は、グループ会社などとの協業による「デジタルで稼ぐ」、7営業本部と案件ベースで取り組む「デジタルで価値向上」、社内専任組織による「デジタル基盤を築く」の大きく3つに分かれています。データを扱う技術を持つのは、社内専任組織とその技術を専門とするグループ会社ですが、もととなるデータに触れ、その価値に気づけるのはそれぞれの現場で働く人です。当社は総合商社としてさまざまな投資や事業経営を行っており、多岐にわたって膨大なデータを得ることができます。それを活用するためには、「違う使い方をして価値が生み出せないか」「どのようなデータを組み合わせれば新たな価値を生めるか」というような発想が必要です。日々の業務に追われる中で、「考えよう」といわれても難しく、時間もかかるでしょうが、これはデジタルを専門とする部署だけでなく、全社員が考えるべきことです。デジタル技術を有する人・組織や膨大なデータが宝の持ち腐れにならないよう、デジタル技術を専門に扱う部署やグループ会社と、事業の現場の交流頻度を増やすことも含め、デジタル活用に向けて意識改革と仕組みづくりを進めていきます。

Next Stageとして掲げた「当期純利益2,000億円、ROE15%、時価総額2兆円」を果たすには、非連続的なジャンプを生み出すため、戦略、マインド、組織のあらゆる面で「切り替え」が必要となります。その源泉となるのは、これまでお話ししてきた、中計2026の成長戦略の考え方であるKATIモデルや、基本方針をベースにした、 一人ひとりの自律的思考の実践です。自律的に考え、先回りして動ける個人が集まり、組織として機能することが、新たなビジネスを創出し、ひいてはそれをドライバーとして成長していくことにつながると考えています。中計2026の初年度を終えたばかりですが、Next Stageに向けて目線が揃ってきており、確かな手応えを感じています。

1年間を振り返り、同じことを何度も言うことの大切さを実感しています。一度きりでは全社に波及せず、自身の想いを繰り返し伝え続けなければ変化は生まれないということです。社長としての私の役割は、「双日らしい成長ストーリー」を実現し、次なるステージへ向かう双日をリードすることです。当社の強みや事業分野ごとの競争優位性、勝ち筋といったものを磨き続けると同時に、タイムリーにステークホルダーの皆様にその成果をお示しすることで、当社にご期待いただけるように尽力していきます。株価は目標の水準に到達しておらず、PBRが0.77倍(2025年6月30日時点)にとどまっている現状について、経営課題として認識しており、引き続き企業価値、株主価値の向上に努めていきます。ステークホルダーの皆様には、今後とも変わらぬご理解とご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

2025年7月

代表取締役 社長CEO 植村 幸祐

※所属組織、役職名等は2025年7月時点です

当ウェブサイトは、当社に関する情報の提供を目的とするものであり、当社株式の購入や売却を勧誘するものではありません。

投資に関する最終決定は利用者ご自身のご判断において行われるようお願い致します。また、当ウェブサイトに掲載された予測および将来の見通しに関する記述等は、資料作成時点での入手可能な情報、一定の前提や予期に基づくものです。よって、実際の業績、結果、パフォーマンス等は、経済動向、市場価格の状況、為替の変動等、様々なリスクや不確定要素により大きく異なる結果となる可能性がありますが、当社グループは、当ウェブサイトの情報の利用により生じたいかなる損害に関し、一切責任を負うものではありません。

また、当社ウェブサイトの情報の掲載にあたっては細心の注意を払っておりますが、掲載した情報の誤りや、第三者によるデータの改ざん、データダウンロード等によって生じた損害に関し、当社は一切責任を負うものではありませんのでご了承ください。

なお、当ウェブサイトの内容は予告なく変更、掲載を中止することがあります。