労働安全衛生

1. 方針・基本的な考え方

双日にとって最大の資本である社員一人ひとりとその家族が心身ともに健康であり、かかる社員が働きやすさと働きがいをもてる健全な職場環境づくりは、会社の重要な責任のひとつと考えています。この考えに基づき、社員一人ひとりが最大限の能力を発揮し、健康かつ安全に働き続けられる環境整備に向け、国内外で働く社員の安全・事故・災害等の緊急時に対応できる体制を構築しています。

1-1. 健康経営「双日グループ健康憲章」

社員が仕事に対する高い意欲を持ち、最大限の力を発揮することが組織力向上につながると考えています。双日は「新たな価値と豊かな未来の創造」を実現するために、健康維持・増進に関する「双日グループ健康憲章 〝Sojitz Healthy Value〟」を策定しました(2018年3月)。これにのっとり、様々な取り組みを推進中であり、今後も健康経営を強化していきます。

双日グループ健康憲章 〝Sojitz Healthy Value〟宣言

- ✓当社が企業理念に掲げる「新たな価値と豊かな未来の創造」の実現は、「社員の心身の健康」と「健全な職場環境」の上に成り立つものと考えます。

- ✓双日グループは社員1人ひとりと、その家族が自ら健康の維持・増進に努めることを支援し、個人個人の能力を最大限発揮できる職場環境作りを目指していきます。

1-2. 健康経営戦略マップ

2022年度に健康経営戦略マップを作成し、フィジカルヘルス対策/メンタルヘルス対策/女性の健康対策を主軸として健康施策を実行しています。

1-3. 安全衛生管理規定

労働安全衛生法の趣旨に基づき、労働災害の防止、社員の疾病の予防、健康の増進ならびに環境の整備促進を目的として「安全衛生管理規程」を制定し、管理体制、安全・衛生委員会、健康診断およびストレスチェックの実施などについて定め、運用しています。

1-4. 安全対策・危機管理「双日グループ危機管理基本方針」

双日は、国内事業所のほか、海外には84か所の拠点および337か所の連結対象会社(2025年3月31日)を有しており、本社、関係会社、海外と、多数の社員が日々活躍しています。

こうした当社では、国内外で働く社員およびその家族の安全を確保することを目的として「双日グループ危機管理基本方針」を策定し、基本方針を以下のとおり定め、国内外で発生する地震・台風などの自然災害、テロ、戦争、犯罪、暴動、感染症、サイバー攻撃等の不測の事態に対応できる管理体制を構築しています。

また、災害時の情報収集ならびに異常気象の事前準備、迅速な対応を可能にする支援ツールを導入し、災害に対する危機管理体制の強化を図っています。安否確認については、本社および国内グループ会社を対象に安否確認システムを導入し、災害時に迅速かつ効率的に社員やその家族の安否確認を行う体制を構築しています。

双日グループ危機管理基本方針書にて、基本方針を以下のとおり定めています。

- 社員等の安全確保

- 会社資産の保全と業務の早期再開

- ステークホルダー・地域社会への支援

- 危機発生時の対応強化と危機管理意識の高揚

体制としては、社長を危機管理最高責任者と定め、国内外の危機管理に対するグループ全体の体制整備を行っております。また、大規模災害等発生時には、社長を本部長とする緊急対策本部を立ち上げ、危機発生時の対応を行います。

社員の海外赴任に際しては、事前に安全対策等に関する研修を実施するほか、緊急医療サービス会社と連携し、海外勤務者とその家族が事故や怪我・病気等の緊急時に対応できる体制を整えています。

また国内においては大規模災害の発生を想定し、防災訓練や安否確認訓練を実施する等、有事の際に社員を守り事業を継続できるようにするために必要な訓練を行っています。

2. 体制

2-1. 健康経営

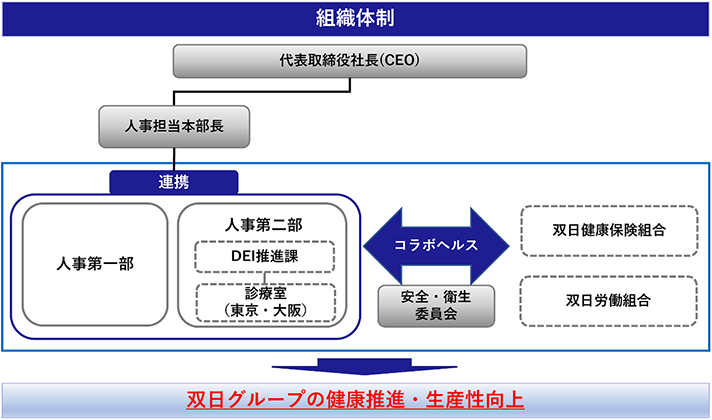

双日では代表取締役社長をトップとして人事第一部、人事第二部、双日健康保険組合、労働組合と連携・協議し、以下の通り、社員の健康維持・増進に関する体制を構築しています。人事第二部に設置したBCM課(健康推進チーム)では健康経営を推進するための各種施策の企画・運営を行い、双日グループの健康推進増進・生産性向上に取り組んでいます。

- メンタルヘルス対策やストレスの予防・軽減を含む労働安全衛生法の趣旨に基づく、労働災害の防止、社員の疾病の予防、健康の増進ならびに環境の整備促進を目的とする「安全衛生管理規程」を定め、関係各部署が連携して社員の健康管理を実施しています。

- また、規程に基づく取り組みとして、安全・衛生委員会を毎月開催し、モニタリング(安全衛生活動についての報告、改善施策の検討等)を行なっており、結果については全社員向けに社内掲示しています。

当委員会は、人事第一部、人事第二部、産業医および労働組合にて構成しており、東京9名(会社側5名、組合側4名)、大阪6名(会社側3名、組合側3名)で運営しています。

■ 人事第二部及び診療室の組織体制

双日では人事第二部での社員の健康管理、健康診断の実施に加え、東京本社および関西支社に診療室を設置、各種専門医による診療体制を整えております。診療体制は、東京本社に産業医、精神科産業医、内科(循環器、内分泌、消化器)、婦人科の専門医と看護師4名、関西支社では産業医、内科、精神科の専門医と看護師1名を配置し、日々の健康相談や各診療を受診できる体制を整えています。

2-2. 安全対策・危機管理

社長を危機管理最高責任者と定め、国内外の危機管理に対するグループ全体の体制整備を行っています。また、大規模災害等発生時には、社長を本部長とする緊急対策本部を立ち上げ、危機発生時の対応を行います。

社員の海外赴任に際しては、事前に安全対策等に関する研修を実施するほか、緊急医療サービス会社と連携し、海外勤務者とその家族が事故や怪我・病気等の緊急時に対応できる体制を整えています。

また、国内においては大規模災害の発生を想定し、防災訓練や安否確認訓練を実施する等、有事の際に社員を守り事業を継続できるようにするために必要な訓練を行っています。

2-3. ISO45001労働安全衛生マネジメントシステムの取得状況

双日ではグループ会社にて「ISO45001」(※)の認証を取得しています。

2024年6月時点で、双日単体及び連結子会社307社のうち、1.6%にあたる5社が取得しています。

(※)労働安全衛生マネジメントシステムOHSAS18001(Occupational Health and Safety Assessment Series)は2021年3月にて廃止となり、ISO45001に移行されました。

3. 取り組み

3-1. 社内教育

労働安全衛生については、課長研修等の中で管理職に対して啓蒙しています。2022年度は、全ての部長・課長(副部長・副課長含む)を対象に実施、「働き方改革」のコンセプトに基づいて、長時間労働の削減(管理職含め月80時間以上禁止)、休暇取得目標の設定(年間17日以上取得)、「健康経営」への取り組み等を説明し、社内の周知徹底を図るとともに、社員の生産性向上につながるよう取り組んでいます。また、組織の業績評価項目の中にも、長時間労働の削減や有給休暇の取得率といった順守されるべき項目を加えることで実効性を高めています。

3-2. 健康経営

双日では、ここ数年間において生活習慣病罹患者数が増加傾向にある他、がん罹患等により治療を継続している社員もいます。疾病の未然予防、健康増進に加え、仕事と治療の両立を図るべく、健康推進担当の組織体制を強化し、以下施策を実施しています。

■ 定期健康診断受診率・二次健診受診率の向上

全社員に対し、年1回、定期的に健康診断受診、婦人科検診の機会を提供し、未受診者について個別受診勧奨を行い、受診率の向上を図っています。引き続き、二次健診該当者の受診勧奨を促進し、疾病の早期発見、早期解決につなげていきます。

■ がん対策

がん研有明病院と提携し、40歳以上の社員に対し3年に1回、 通常の健診項目に加え、胃カメラ、大腸内視鏡、胸部CT、腫瘍マーカー等を実施し、がんの早期発見・治療に努めています。がん検診導入以降、定期的にがんセミナーを実施し、がんに関する基礎知識や検査内容の周知を図っています。また、社員およびその家族に関し、厚労省の指定するがんに関する先進医療が必要となった場合の費用を補助することで、社員と家族が安心して治療に専念できる環境を整備しています。

更に、2022年度より子宮頸がん検診・乳がん検診の対象を全女性社員に拡大し、女性の健康支援を強化しています。

■ 健康管理システムの導入

社員の健康状態の変化を予兆できる体制とするため、「健康管理システム」を2019年6月より導入しています。全社員の健康診断(定期健診、成人病、がん検診など)やストレス度合を定期的にチェックし、健康状態に変化がみられる社員に対し、健康推進担当より個別アプローチする体制を整え、社員が業務上の悩みも含め、相談しやすい環境を整えています。

■ 受動喫煙対策

社員の健康維持のために、東京本社および関西支社に設置していた喫煙ブースを2023年3月末で閉鎖しました。加えて、喫煙者卒煙プログラムや禁煙に関するセミナー等を継続的に実施した結果、喫煙率を目標値としていた12%まで減らすことに成功しました。引き続き、禁煙に関する取り組みを継続し、喫煙率低減を目指します。

■ 社員の健康づくりに関する支援

社員の健康づくりに関して、生活習慣病予防を推進するべく、BMI指数が30以上の社員数(35歳以上)を1%以下にすることを目標と定めています。この目標達成のため、健康相談窓口を設置しているほか、生活習慣病予備群等に対し栄養指導を実施したり、栄養価の高い低糖質弁当を社員に提供するなど、支援の幅を広げています。また、健康に対する社員の意識と行動変容を促すために昨年度に引き続き、「双日健康フェス」を開催しました。2024年度は「睡眠」をメインテーマとし、「睡眠×運動」、「睡眠×食事」など睡眠に関するセミナー、その他体力測定会など10種類の施策を実施し、健康の重要性の理解を深める機会を提供しています。

■ メンタルヘルス対策

精神科産業医をはじめ、社内・社外カウンセラーなど複数の相談窓口を設置し、メンタル不調者の早期発見、早期治療、発症予防に取り組んでいます。毎年ストレスチェックを実施し、高ストレス者に対する産業医面談および組織毎の集団分析を行い、職場の環境改善につなげています。加えて、国内と比較して負荷のかかりやすい海外勤務者に対しては、毎月ヘルスチェックを実施する事で、自身の健康状態を振り返り、必要に応じて産業医や外部相談窓口に相談する機会としています。また、発症予防を目的とした全社員向けのセミナー、部下のメンタルケアを目的とした管理職向けのセミナーを実施し、メンタルヘルスマネジメントに対する意識啓蒙を図っています。これらの取り組みを通じて、メンタル不調による休務率を2019年度よりも半減させることを目標としています。

■ 感染症対策

毎年インフルエンザの予防接種の受診を推奨し、費用を補助しています(19年度以降補助額:4百万円)。また、安全衛生委員会での感染症に関する状況共有、各フロアーへの消毒薬の設置も実施しています。

■ 女性の健康課題の改善

双日は、2030年代に女性社員比率50%程度を目指す中、女性の健康課題の改善は重要課題として認識しています。女性社員がキャリアを止めずに活躍し続けるために、女性社員の健康診断項目の拡充、婦人科専門医の社内診療室への配置、不妊治療に関する相談窓口の設置、外部企業と契約し、医師や専門家による女性の健康に関するオンラインセミナーの配信など、施策を強化しています 。不妊治療と仕事との両立の難しさなど、治療を受ける本人のみならず所属組織が理解を深めることに加え、女性社員が自身の健康やキャリア形成についてのリテラシーを向上させることを目的としたセミナーを実施するなど、一人ひとりの社員が活躍できる環境整備を進めています。

■ ヘルスケア等

東京本社および関西支社では、業務における疲労回復・ストレス緩和を目的としたヘルスケアルーム(マッサージ室)の設置に加え、社員の健康促進とワークライフマネジメントの充実のため、フィットネスクラブなどを割引で利用できるサービスを導入しています。

■ 健康経営取り組みによる各種数値の推移

| 項目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |

|---|---|---|---|

| 定期健康診断受診率 | 100% | 100% | 100% |

| 精密検査(二次健診)受診率 | 67% | 77% | 84% |

| 肥満者率(BMI30以上) | 3.4% | 3.4% | 4.1% |

| 治療継続者の管理率 | 100% | 100% | 100% |

| 特定保健指導実施率 | 34% | 66% | - (※1) |

| 喫煙率 | 18% | 17% | 12% |

| 運動習慣者比率 (※2) | 33% | 34% | 36% |

| ウォーキングキャンペーン 参加人数 |

751人 | 734人 | 488人 |

| ストレスチェック受診率 | 95% | 95% | 95% |

| 高ストレス者率 | 6.4% | 5.7% | 6.3% |

| 傷病による休職率 | 0.2% | 0.3% | 0.2% |

| アブセンティーイズム (※3) | 0.7日 | 1.0日 | 0.9日 |

| 健康相談窓口・診療室利用人数 | 1,808人 | 2,032人 | 2,182人 |

| ヘルスケアルーム利用人数 | 1,757人 | 2,264人 | 2,321人 |

| 健康施策の従業員の満足度 | 85% | 88% | 89% |

| 従業員のヘルスリテラシーの状況 | 84% | 87% | 87% |

- (※1) 2024年度の特定保健指導は実施中のため追って掲載。

- (※2) 「1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上1年以上実施」または「日常生活において歩行または同等の身体活動を1日1時間以上実施」に「はい」と回答した者の割合。

- (※3) 測定方法:アブセンティーイズム=年度内の傷病による休職者の休職日数合計(2024年度:2,341日)÷年度末時点の全社員数(2024年度:2,486名)。

プレゼンティーイズム

| 項目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |

|---|---|---|---|

| プレゼンティーイズム (※1) | 39% | 21% | 20% |

| 測定人数 | 2,435人 | 2,420人 | 2,363人 |

| 回答率 | 95% | 94% | 95% |

- (※1) 測定方法(2022年度:WHO-HPQ、2023年度以降:東大1項目版)

総評:

精密検査受診率は改善しており、引き続き産業医と連携し、受診率向上に取り組みます。運動習慣比率、喫煙率も改善傾向であり、生活習慣改善策を進め肥満率の改善に努めます。引き続き、精神科産業医と所属組織との連携を強化し、メンタル不調による休務率の改善に努め、アブセンティーイズムの改善を目指します。

■ グループへの取り組み

『双日グループ健康憲章 〝Sojitz Healthy Value〟』にのっとり、双日グループ会社の社員の健康の維持・増進に寄与すべく取り組みを実施しています。具体的には、がん検診等の検診機関の紹介、当社産業医によるセカンドオピニオン、海外赴任前講習への参加、海外における医療サービス会社との提携に関するサポートを実施しています。また、定期的に実施するグループ会社連絡会において、健康経営に関する取り組み、精神科医の講演や働き方改革の全般的な施策や、外部講師を招いて働き方改革関連法改正等に関する説明会の実施などを行い、各種啓蒙を図ることで、グループ会社社員の健康維持・増進を進めています。

■ 仕事と家族の健康の両立支援

長期療養を経て復帰した場合等、必要に応じて勤務時間の制限を図り徐々に仕事に慣らしていく対応をとっています。また、テレワークやコアタイムを撤廃したスーパーフレックスタイム制度等を柔軟に活用することで、通院しながら治療と仕事の両立を図ることを可能な体制を整えています。また、社員のみならず家族も利用できるカウンセリングサービス等、家族の健康支援にも注力しています。

3-3. 安全衛生・危機管理

■ 安全で衛生的なオフィス環境

安全で健康的なオフィス環境づくりのための什器、照明等の導入等を行っています。

双日グループでは、上記の方針に基づき、労働安全衛生に関する様々な取り組みを行っていますので、ご紹介します。

■ 双日ライフワン株式会社の取り組み

双日のグループ会社『双日ライフワン株式会社』は、総合ライフソリューション企業として、マンションやビルなどの不動産管理業を主軸としつつ、お客様の生活に関連したサービスを提供しています。同社の労働安全衛生に関する取り組みをご紹介します。

① 安全大会の実施

双日ライフワンは、同社および協力会社の安全意識の啓蒙により労働災害発生件数ゼロを目標として、2024年度に初となる安全大会を開催しました。この安全大会には協力会社15社、約60名が参加しました。

工事の現場での作業において、様々な要因で安全意識の低下が生じることがあるため、安全大会を通じて安全の重要性や現場における危険防止の取組状況を関係者で共有し、労働災害の予防に繋げています。

② 協力会社の安全管理

双日ライフワンでは、安全衛生法で定められている元請事業者による協力会社に対する安全管理に関する義務を順守するために、同社および協力会社が工事の安全管理対策として必ず実施すべき事項を明記した「安全衛生に係るガイドライン」を策定し、施工現場における安全衛生管理及び災害防止に努めています。

さらに、大規模修繕工事や規模に関わらずリスクレベルの高い工事を実施する際には、危険予知活動の一環として、現場責任者の巡回指導に加え、リスクアセスメントや安全パトロール等の活動を通して、安全確認を徹底しています。

③ 工事管理システムの導入

工事情報のモニタリングツールとして、2025年4月より、全工事を対象に工事情報をスマートフォンで登録するシステムを導入し、毎日リアルタイムでのモニタリング・管理に活用しています。従来の紙による管理からデジタル管理に移行したことにより、環境負荷の軽減に寄与するだけでなく、情報の一元化が可能となり、関係者間の情報共有の円滑化および業務の効率化に貢献しています。

ご参照:

4. パフォーマンス

4-1. データ関連

■ 平均残業時間

| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |

|---|---|---|---|---|

| 20時間 | 25時間 | 26時間 | 23時間 | 24時間 |

■ 労働災害に関するデータ

安全な労働環境を確保するために、労働災害ゼロ、死亡災害ゼロを目標として労働災害の発生状況についてモニタリングしています。

グループ会社含め労働災害を迅速に報告できる体制の構築、報告内容のシステム管理を行い、毎月の安全衛生委員会で報告しています。労働災害発生の際には、その原因を把握した上で、必要と判断したものについては、再発防止策を施す体制を構築しています。

目標に対するパフォーマンスについては、以下「関連情報(リンク)」をご参照ください。

5. 外部評価

経済産業省と東京証券取引所が、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる企業を評価、選定する「健康経営銘柄2025」に2年連続3度目の選定を受けています。また、経済産業省と日本健康会議が共同で実施する「健康経営優良法人2025(大規模法人部門)ホワイト500」にも3年連続6度目の認定を受けています。

また、2018年6月には日本政策投資銀行「DBJ 健康経営(ヘルスマネジメント)格付」より、従業員への健康配慮の取り組みが優れているとういう評価を得ています。