資源の持続可能性

1. 方針・基本的な考え方

資源の安定的な確保・調達は商社の重要な役割のひとつです。一方で、地球上の資源は有限であり、それらを持続可能な形で開発・供給・利用することが求められています。更に昨今は限りある資源をリユース、リデュース、リサイクルなどを通じ、有効に活用するサーキュラー・エコノミーへの移行が注目されています。サーキュラー・エコノミーへの対応は、全世界の課題である気候変動防止の観点からも、製品の製造や廃棄物の焼却に係るCO2排出の削減に寄与するほか、双日の事業機会にもなることから、資源循環への取り組みは、当社にとっても非常に重要であると考えています。

その為、当社は「資源」をマテリアリティ(サステナビリティ重要課題)のひとつとし、持続可能な資源(エネルギー資源、鉱物資源、食料資源、水資源、林産資源、水産資源などを含む)の開発・供給・利用を追求すること、省資源化、適切なエネルギーミックスの提案、資源の安定供給に取り組むことを掲げています。

また、双日グループ環境方針においても、エネルギー・水の節減をはじめとした省資源および廃棄物の削減・リサイクルへの取り組みや、資源の安定供給、及び適切なエネルギーミックスの実現に向けた取り組みの推進することを明確にしています。

当社は、脱炭素社会に至るロードマップの議論を行う中で、年代ごとに「技術動向・世の中の動き」を見立てた上で、「双日の対応・考え方」を決定しています。この中でも「サーキュラー・エコノミー」への貢献を双日の機会と位置づけています。

2021年4月に「金属・資源本部」を「金属・資源・リサイクル本部」に改編し、従前の資源関連ビジネスでの変革を推進するとともに、リサイクルビジネスへの取組みを強化しています。

2. 目標

2-1. 事業活動における目標

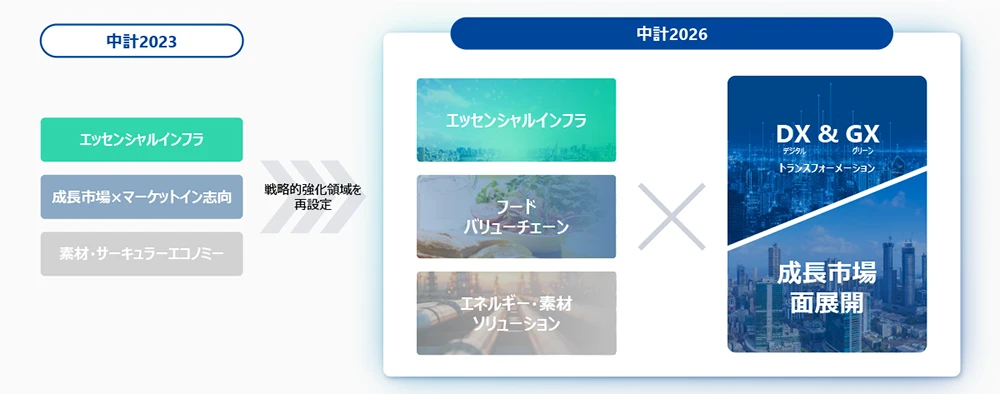

2024年5月に公表した「中期経営計画2026」において「エネルギー・素材ソリューション」として位置付け、以下を掲げています。

●大量消費型からのニーズの変化から生じるリサイクル等循環型社会事業を行うとともに、バイオ素材事業などにも取り組んでいきます。

2-1-1. 中期経営計画2026の注力領域

- これまでの実績・進捗を踏まえ、中計2023で定めた注力領域の解像度を上げ、更にDX・GXを追加し、戦略的強化領域を再設定

- 変化する社会ニーズを捉え、さらに当社の強みを発揮できる分野へのリソース集中投下

2-2. オフィス活動における目標

双日単体(東京本社、大阪支社)のオフィス活動に伴う廃棄物のリサイクル率の2020年度以降の目標として、「継続的にリサイクル率90%以上の維持を目指します」を掲げています。2016年度に既に95%を達成しました。今後、この水準を維持、向上できるように努めます。

3. 体制

また、「資源の持続可能性」については、環境マネジメントシステムの枠組みにおいてモニタリングしています。マテリアリティ(サステナビリティ重要課題)毎の「リスクと機会」を踏まえ、様々な部署において、資源循環・効率利用に貢献する事業機会の創出のための目標を設定しています。

3-1. 環境・社会(人権)リスクの管理

3-1-1. サステナビリティ委員会による管理と、監督を行う取締役会への報告

双日グループが展開する事業においてさらされるさまざまなリスクについては、「リスク管理基本規程」に則り、分類・定義され(詳細については、こちらをご参照:リスクマネジメント)、年度毎にそれらリスクに対する「リスク管理運営方針・運営計画」を取締役会にて決議しています。これらのリスクの内、気候変動に関連するリスクを含む『環境・社会リスク』については、その対応方針や施策について、サステナビリティ委員会で討議し、経営会議および取締役会に報告し、実行されています。

3-1-2. 新規投資案件

事業投融資の審議にあたっては、事業計画に加え、環境(気候変動に関連したリスク等)、社会(地域住民へ影響を与えるリスク、労働安全に関わるリスク等)の観点から分析・評価を行った上で、サステナビリティの観点からの当該案件の推進意義を確認した上で、投資の実行を決議しています。

4. 取り組み

当社は、「資源」をマテリアリティ(サステナビリティ重要課題)のひとつとし、持続可能な資源の開発・供給・利用の追求。省資源化、適切なエネルギーミックスの提案、資源の安定供給に取り組むと共に、資源の循環への取り組みを強化しています。

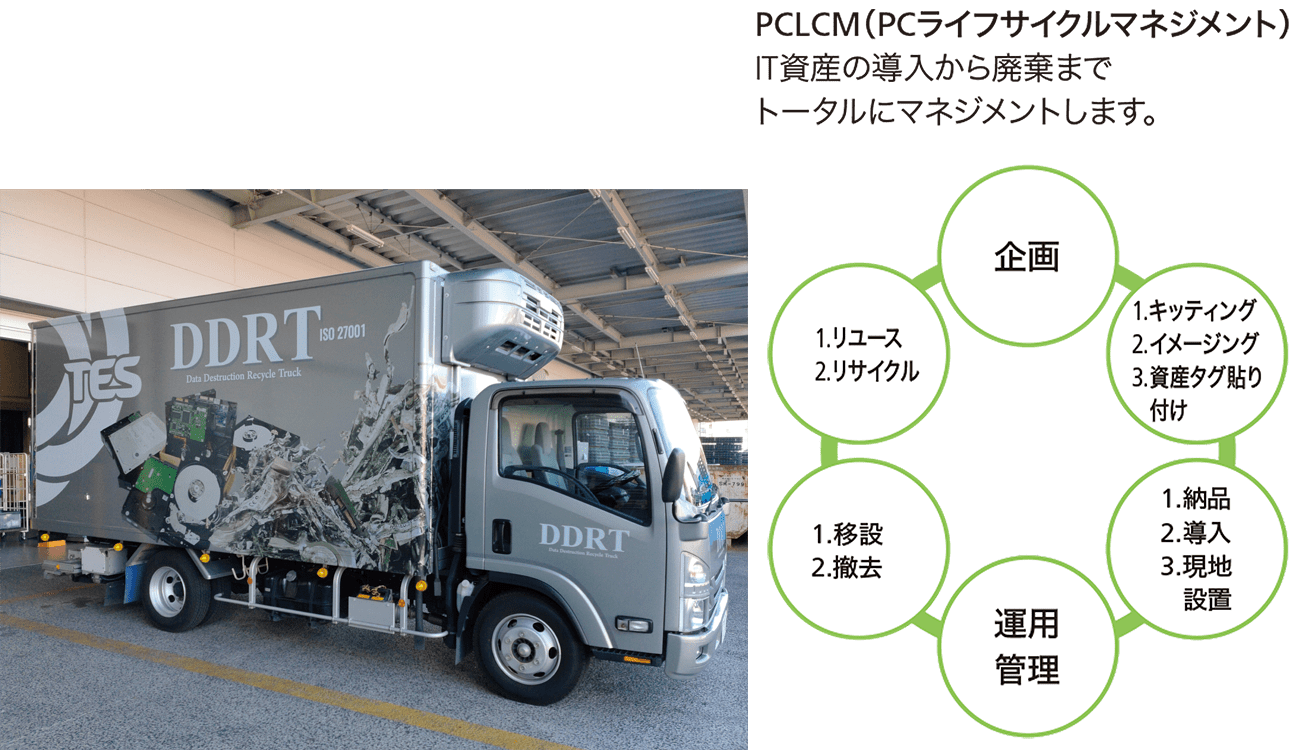

4-1. IT資産の再利用・再資源化事業に参画

2021年1月に、世界最大級のグローバルIT Asset Disposition事業者であるTESグループの日本支社、TES-AMM JAPAN株式会社に出資しました。

IT機器の適切なリユース・リサイクルを普及促進し、サーキュラーエコノミーの実現に貢献します。TESグループが推進するリチウムイオンバッテリーのリサイクルにおいても、当社のネットワーク等を活用したビジネスの構築を推進していきます。

また、社内取組として年2回不要なIT機器回収を実施しており、TES-AMM JAPAN株式会社にてリサイクルしています。

JX金属株式会社が全株式を保有しているカナダ最大手のE-waste(廃家電・廃電子機器)回収・処理業者であるeCycle社の 34%を当社が取得し、2023年4月から当社とJX金属は協業を開始しました。

eCycle社はカナダ国内でE-wasteをリサイクルし、ITAD(※IT Asset Dispositionの略。使用済み電子機器や廃電子基板などのIT資産のデータ消去後の有効活用、特に再利用(リユース)・再資源化(リサイクル)に関する事業)事業も展開。

JX金属はリサイクル原料比率を2040年までに50%に引き上げる目標を掲げ、当社は資源リサイクルを重要課題としています。両社の協業により、循環型社会の実現とeCycle社の企業価値向上を目指します。

4-2. ケミカルリサイクルの取り組みを強化

-

化学本部では、環境問題への対応を背景に、今後十数年にわたって市場の伸長が見込める「プラスチックリサイクル」の取り組みを強化しています。とりわけ、複数種類の混合プラスチックの処理が可能であること、処理後に精製される「ナフサ」が既存の石化設備での原料として活用できること、また、従来品と同等の品質を確保することが可能であることなどに着目し、熱分解油化技術による「廃プラスチックのケミカルリサイクル」の推進を目指しています。

-

4-3. 「国連食料システムサミット」( FSS : Food Systems Summit )(*1)への支持表明

全ての持続可能な開発目標の達成に向け、持続可能な食料システム(*2)への変革のための具体的な行動を推進するために開催される「国連食料システムサミット」( FSS : Food

Systems Summit )への支持を表明します。

当社は、持続的な食料システムの実現に貢献するため、食料資源の安定供給に取り組みます。

- 国連食料システムサミットとは、国連の持続可能な開発目標(SDGs)の達成のためには持続可能な食料システムへの転換が必要不可欠だという、グテーレス国連事務総長の考えに基づき開催される国連主催のサミットです。

- 食料システムとは、食料の生産、加工、輸送及び消費に関わる一連の活動のことを指します。

- 引用元:農林水産省 国連食料システムサミット

- 引用元URL: https://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokusei/kanren_sesaku/FAO/fss.html

4-3-1. 目標

- 適切に管理された漁業で獲られたことを証明する「MSC認証」を取得した刺身用マグロの普及を世界でリードし、天然水産資源の持続可能な利用を追求します。

- マグロ養殖においても人工種苗認証(SCSA)の維持に努め、持続可能な水産養殖を追求します。

- IoT・AIの活用によるマグロ養殖の工業化を推進し、水産養殖事業の効率性向上を目指します。

ご参照: