2024.05.24 UP

厚生労働省が公表する「令和4年度雇用均等基本調査」によると、国内では男性育休を取得した人は17.13%にとどまり、男性育休が社会に浸透しているとは言えない状況です。どうすれば男性の育休取得がスタンダードになり、社会と会社にポジティブな影響をもたらすことができるのでしょうか。東京大学男女共同参画室で特任助教(対談当時)を務める中野円佳さん、双日で男性育休を推進するサステナビリティ推進部の長澤智宏と実際に育休を取得した池川晶貴がキャリアと育児の両立について語ります。

Photograph_Kaoru Yamada

Text_Mika Aso

Edit_Shota Kato

――日本に男性育休が浸透しにくい要因として、専門家の視点からはどんな理由が考えられますか?

中野:まず、出産と育児は女性に関わるもの、というステレオタイプが根深く残っていて。上の世代の男性は、専業主婦の妻に子育てを任せて、子どもが無事に育っているからそれでいいと思っている人が多かった。

中野:男性育休のパイオニア的な人たちは、変わった行動をとる人だと思われることがあったと思います。職場の視線も厳しかったし、育休後に職場復帰すると自分の居場所がないという経験をした人もいました。ところが、育休を取得する男性社員が増えてくると、引き継ぎをうまくできたり、会社と育休の時期をすり合わせることもできるんだということが分かって、職場の風当たりが和らいできた。その状況ができあがるまでは育休取得を切り出しづらかったり、取得後のキャリアに対する不安が大きかったんだと思います。

長澤:双日では2023年に部長対象の研修を実施して、男性育休の課題についてのパネルディスカッションを行いました。ある部長が語ったのは、部下が昇進へのマイナス影響を懸念して、育休取得を遠慮がちになるということでした。でも、実際に取得した部下は限られた時間の中でも成果をあげて、翌年に課長へ昇格したんです。

中野:女性特有だった問題が男性にも当てはまるようになってきていますね。育休を取った人は限られた時間でもパフォーマンスを発揮できれば昇格していく。男女にかかわらず、そのような事例を広めていってほしいです。

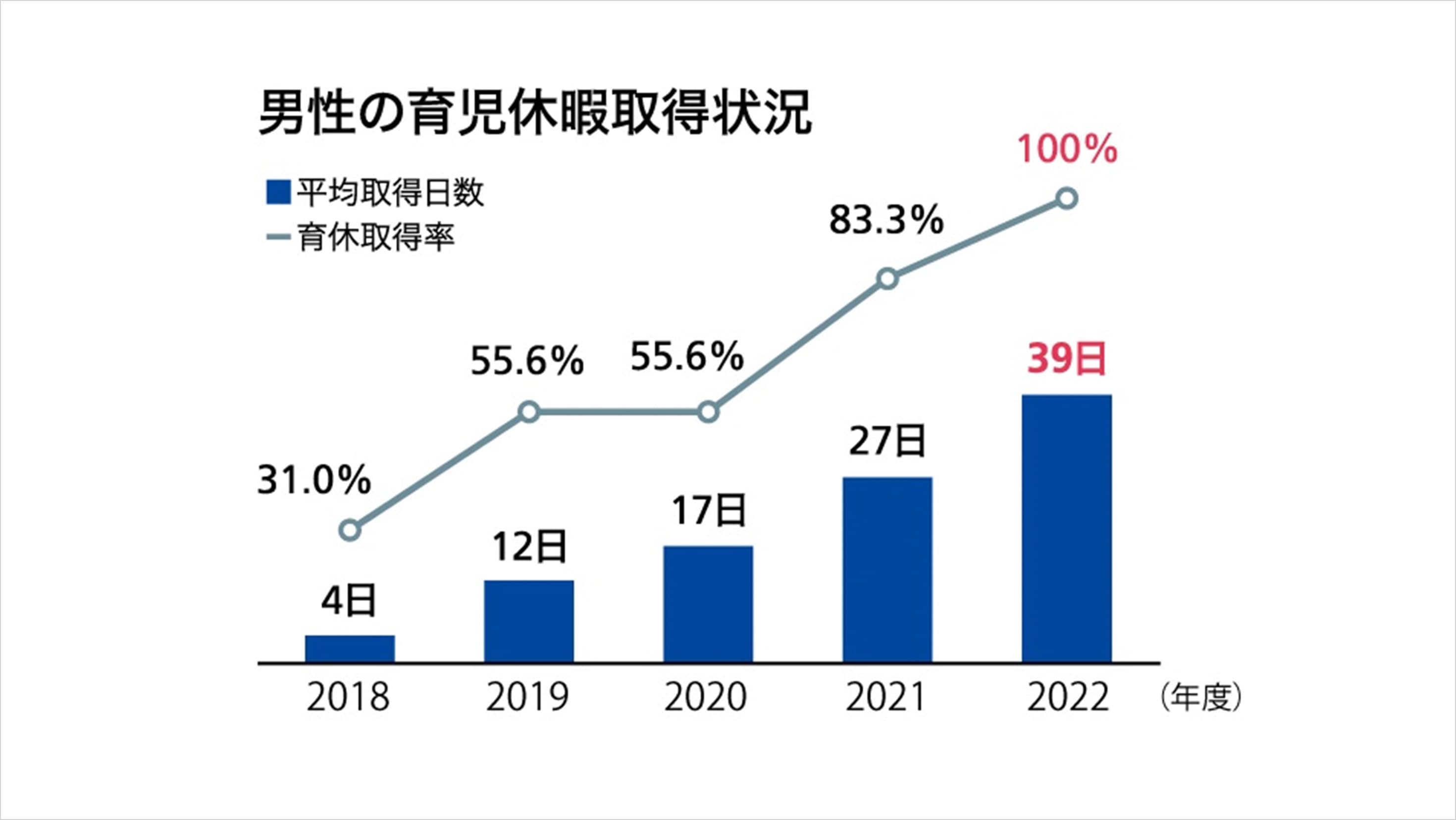

双日の男性育休取得の変遷。2022年度には取得率100%、平均取得日数39日(取得者46名)を記録している。

――中野さんは双日の男性育休の現状をどのようにとらえますか?

中野:取得率100%という実績も素晴らしいですが、40営業日の育休を連続でも、分割でも取得できるという制度のたて付けが良いと思います。分割の場合、どんな取り方の人が多いんですか?

長澤:業務と育児を両立しやすくするために、毎週決まった曜日で取る方や繁忙期を避けて取る方などがいます。

中野:分割して育休を取れることで、かえって会社都合に合わせてしまうことはありませんか?

長澤:そうならないために私たちサステナビリティ推進部としては、日頃から上司とのコミュニケーションをしっかりとりましょう、ということを伝えていて。育休取得を推進するねらいは、仕事と育児の両立を後押しする風土の醸成や、育休を通じて業務効率化やチームマネジメント力を向上させることです。育休を取得するすべての男性社員と面談し男性育休についての制度のねらいや、留意点を説明しています。

池川:私は出産日から40営業日連続で育休を取りました。部長と課長から積極的に育休をとるように後押しを受けたのがありがたかったです。業務上、アメリカのメンバーと連携することが多いのですが、育休期間が始まった11月中旬、アメリカではサンクスギビング(感謝祭)からクリスマスと年末にかけて、仕事がスローダウンし落ち着く時期だったこともプラスに働きました。

――育休期間中、会社とのコミュニケーションは取りましたか?

池川:おかげさまで仕事の連絡はまったく取らずに済みました。信頼できる上司・同僚に恵まれたことも大きいですが、育休に入るにあたって、私が抜けた後にメンバーが困らないようにルーティンワークは解説動画をつくって伝えるなど、引き継ぎを工夫しました。

長澤:双日は、「困った時はお互い様」の風土をつくっていくことを大切にしています。

池川:「お互い様」の風土づくりはすごく納得感がありますね。私の職場では来月からまた別の男性社員が育休に入るので、今度はその人の分をやってあげようと思っています。より取得しやすい職場になっているのは間違いないと感じています。

中野:育休を取得したことで、仕事に活きそうな学びはありましたか?

池川:仕事ではチームワークを意識するようになりました。育休をとるまでは「みんなとにかく働こう」と思っていたのが、「みんなが限られた時間の中でやっているんだから効率をあげて助け合っていこうよ」という意識に変わってきました。

中野:男性でも育休取得経験がある池川さんの世代が管理職になった時、社会全体として男性育休や仕事と育児の両立についての意識が変わると思います。逆にいまの管理職の意識はどう変えていったんですか?

長澤:まず、2017年に代表取締役CEOに就任した藤本が「男性も育休を取ってほしい」と発信し続けたことが大きいと思います。背景にはジェンダーに関わらず活躍できる風土づくりが必要との思いがあります。加えて、地道な施策を打ち続けていることも大きいと思います。育休についてのアンケートを実施して管理職が抱える課題を全社向けのイントラネットで共有したり、少人数の座談会や全社員対象の経験共有会を開催したり。先ほどお話した部長向けパネルディスカッションも施策のひとつです。2024年度はまた違った切り口で風土醸成を図ろうと思っています。

中野:管理職へのアプローチを意識的に行っているんですね。「男性育休に取り組んでいきましょう」という号令だけでは社員は迷ってしまいますし、関連部署のバックアップがなければ不満が渦巻いてしまう。特に男性育休取得者から仕事を引き継いだ方へのケアが必要だと思いますね。

長澤:引き継いだ社員の業務負荷は増えるわけですからね。職場復帰した時に、感謝の気持ちを伝えることは大切だと思います。

中野:感謝の言葉も大事ですし、仕事を引き継いだ方が不在時の対応で評価されていくことも必要だと思います。ほかには、育休取得率100%は素晴らしいですが、妻から「育休中はよかったのに復帰してからは元通り……」と思われないように気をつけてほしいですね。長く続いていく子育てのなかで、妻の負担が大きくなってしまうと、せっかくの男性育休の波及効果が社会全体に広がっていきません。

長澤:中野さんがおっしゃるように、まさに育休取得は始まりにすぎなくて、復帰後の育児と仕事の両立期間のほうが長いんですよね。それは男性育休の次のステップとしてケアが必要だと考えています。

――池川さんは男性育休取得の先輩として、これから取得する方にアドバイスはありますか?

池川:育休に踏み出せない人には、仕事を抜けること自体に不安を抱く人も多いと思います。私は2ヶ月不在にすることで、浦島太郎のように取り残されてしまわないか不安でした。ただ結果的に考えすぎでしたし、私からはぜひ、「業務を離れても、意外とすぐ追いつけるから大丈夫」と伝えたいです。もちろん必死に食らいつくのは前提ですが(笑)。

中野:仕事の時間も大切だけど、人生を長い目で見た時に、妻の恨みを買わないことは大事な財産になると思いますよ(笑)。

池川:育休を取っていちばんよかったと思うのは、妻の苦労を理解できたこと。育児に向き合ったからこそ、「大変だよね、ありがとう」と心の底から言えるようになり、自分の中で家族により重きを置くようになりました。

育休中に家族でピクニックに出かけた時の一枚。

池川:中野さんは理想的な育休期間とタイミングをどう考えますか? 私は40営業日連続で育休を取得しましたけど、今回の経験を踏まえると40営業日以上の育休や別のタイミングでの取得でもよかったんじゃないかとも思います。

中野:すごく大事なポイントです。40営業日より多くてもいいかと思いますね。まず出産直後の1ヶ月は絶対に必要です。産後は体がすごく変化する時期なので、あまり動き回らないほうがいいとされています。その後は家庭の状況によりますが、共働きで復帰するなら、妻が復帰した直後の忙しい時に育休を取れると単独育児の経験になる。その後に控えている保育園への送り迎えも、共働きの状態でスタートするよりは、夫がしばらく家にいる状態で一緒にやってみるとスムーズに移行しやすいです。

中野:育休は学生が社会で働く上で会社を選ぶ基準のひとつになってきています。企業同士が切磋琢磨していけば、社会に良い影響がかならず出てくるはずです。

長澤:就職を考える学生にとって、育休への意識はどんなものですか?

中野:私が就職した2007年ごろは、就職活動で育休について質問するのも憚られていました。当時から考えると、いまは大きく変わりましたね。働き続けるのは当たり前という女性が増えて、就職する時点から仕事と家庭の両立について話し合っていける。お互いに自分のキャリアアップについて、「この場合はどうしよう?」という会話をしやすくなっています。男女平等の意識がかなり進んでいます。

長澤:育休のほかに共働きの夫婦がキャリアと育児の両立を描いていくために期待することはありますか?

中野:たとえば海外駐在してほしい女性社員がいるならば、出産や子育てを考慮した、交渉しやすい状況をつくってほしいなと思います。社員のライフイベントをケアしながら人員配置を調整して、融通が効くようになるといいですね。

長澤:その点はまさに課題です。双日は女性活躍を推進しており、2030年代には女性社員比率を50%程度にすることを目標に掲げています。これには個々の状況に適応する働きやすい環境が必要です。一方で、男性のライフイベントも大事な要素だよね、という会話をするようになりました。

中野:雇用される側が終身雇用にこだわらなくなってきているなか、会社と本人が一緒にキャリアを描いていけないと、人材が流出していく可能性もあります。どうしたら本人が家庭を犠牲にせずに、業務を遂行したりキャリア形成していけるのか、会社が一緒に考えてくれる環境づくりが理想ですね。

(所属組織、役職名等は記事掲載当時のものです)

中野円佳

東京大学男女共同参画室特任助教(対談当時)

長澤智宏

双日株式会社 サステナビリティ推進部 DEI推進課

池川晶貴

双日株式会社 インフラ・ヘルスケア本部 電力インフラソリューション事業部 第三課

caravanは双日が発信しているメディアです。

https://www.sojitz.com/jp/about/