2025.08.07 UP

まだ誰も足を踏み入れたことのない場所を切り拓き、未知の領域を突き進む探検家たち。角幡唯介さんは北極圏をはじめとする極地探検で知られる探検家のひとりです。

まだ誰も足を踏み入れたことのない場所を切り拓き、未知の領域を突き進む探検家たち。角幡唯介さんは北極圏をはじめとする極地探検で知られる探検家のひとりです。

探検を生業とし始めた頃、チベットのツアンポー峡谷で、生か死かの選択を迫られる壮絶な場面を経験。そうした命を落としかねない探検を重ね、ノンフィクション作家としてその体験を数々の著作に綴ってきました。

幼少時代から他人と違う生き方を求め、実行に移してきた角幡さんに、“自分だけの人生”を見つける方法について話を伺いました。

Text_Interview_Hajime Oishi

Photograph_Tatsuya Hirota

Key Visual:Yusuke Kakuhata

Edit_Shoichi Yamamoto

“『他人と違うことをやりたい』と漠然と思っていた。

それが何かまったくわかっていなかった。”

自然豊かな北海道芦別市で生まれた角幡さん。野球やサッカーなどのボール遊びが好きな、ごく普通の子どもでしたが、“人と同じことをやるのは嫌だ“という思いは幼い頃から心の内にあったと振り返ります。

「小学校1、2年生だったか、祖母の部屋で寝てた時に『何をやったら人生最高になるんだろう』『最高の人生の意味って何だろう』と考えていた記憶があります。

いつ頃からかはわからないですけど、子どもながらに『他人と違う“自分”として生まれてきたからには、自分だけの人生があるはずだ』と考えていたことは覚えています」

1994年、大学進学のために上京。入学はしたものの、卒業後の進路はまったく考えていなかったと言います。

「大学に通ってる間に面白いことが見つけられたらいいなぐらいの感じですよね。『他人と違うことをやりたい』とは漠然と思っていましたが、それが何なのかはわかっていない状態でした」

そんな時、角幡さんは特に理由もなく選択した中国語の授業で、探検部の勧誘ビラを見つけます。そこには大きく“世界の可能性を拓け”という文字が。見ているうちに“オリジナルの、自分だけの人生がつかめるんじゃないか”という思いがわき、背中を押されるように入部を決めました。

「入部以前から山や極地に興味があったかというと、それほどでもなかったんですよ。探検部に入部したのも、子どもの頃からの『他人と同じことをやりたくない』っていう思いとつながっていたんだと思います」

“卒業時には就職活動をしなかった。

社会的な通過儀礼から逃げたコンプレックスがあった。”

入部してすぐに“探検家”という職業への憧れを持った角幡さんですが、どうすれば探検家として生計を立てることができるのか、その具体的な道筋は見えていなかったと言います。

「当時思っていたのは、探検とは『何をやってるんですか?』と聞かれて説明しても、『それって何ですか?』と疑問を呈されるものでなくてはならない。誰も行ったことのないところに行くとか、誰もやったことのないような行動。しかもある程度意味が見いだせるような。OBで探検家を名乗って活動していた人は、多分ひとりもいなかったと思います」

卒業を間近に控え、周囲が次々と就職を決めていく中、角幡さんは進路を決めきれずにいました。社会派の本をよく読んでいたこともあり、新聞記者という職業にも関心はあったものの、探検家への思いもあり気持ちは揺れたままでした。

そんな中、インターネットで“日本ニューギニア探検隊隊員募集”という記事に出会います。それはヨットでニューギニアまで行き、オセアニア最高峰のカルステンツ・ピラミッドの北壁2,000メートルのルートを開拓するという壮大な計画でした。

「一発で引き込まれて、就職はやめてニューギニアに行こうと決めました。バイトでお金を貯めて、足りない分は親と弟に借りて探検隊に参加したんです。

でも、現地の事情などが重なって行き詰まってしまい、途中で帰国することになって。お金もないしこの先どうしようかと、正直不安でいっぱいでした」

夢をかけて挑んだ探検での挫折。貯金も使い果たし、何をすべきかわからないまま、角幡さんは土木作業のアルバイトを始めます。身体をひたすら動かす日々は楽しかったそうですが、このままバイトを続けていてもその先がないこともわかっていました。

「そんなとき親から言われたんですよ。『新聞社の秋採用試験があるから、受けてみれば?』って。

実は、学生時代に就職活動をしなかったことにコンプレックスのようなものがあったんです。みんなが通らなきゃいけない社会的なイニシエーション(通過儀礼)から逃げた、というような。バイトに追われる日々に悶々としていたし、新聞記者には興味があったので受けてみようかなと思いました」

そうして2003年、朝日新聞社に入社。角幡さんは27歳になっていました。しかし、“探検家”という生き方をあきらめたわけではありませんでした。

学生時代に挑戦したチベットのツアンポー峡谷をもう一度探検してみたい――。そうした思いを膨らませた角幡さんは、5年間勤めた朝日新聞社を退社します。

“やっぱり自由な旅がしたいんですよ。”

冒険家としての人生に舵を切った角幡さんは2009年、念願だったツアンポー峡谷の探検を実行します。世界最深といわれるこの峡谷は、最大深度が6,009メートル。垂直に“切れ落ちる”と表現されるほどの断崖が連なる地形での探検は、滑落の危険と隣り合わせの、まさに命がけともいえるものでした。

そんなツアンポー峡谷で角幡さんが探検の対象に選んだのは、過去に踏査された記録のない“空白地帯”。自身でも「よく生きて帰ってこれた」と振り返るほどの壮絶な行程を乗り越え、まさに奇跡の生還を果たします。

その詳細が綴られた著書『空白の五マイル チベット、世界最大のツアンポー峡谷に挑む』は高い評価を受け、複数の文学賞を受賞。探検家・ノンフィクション作家として一躍注目を集めることになります。

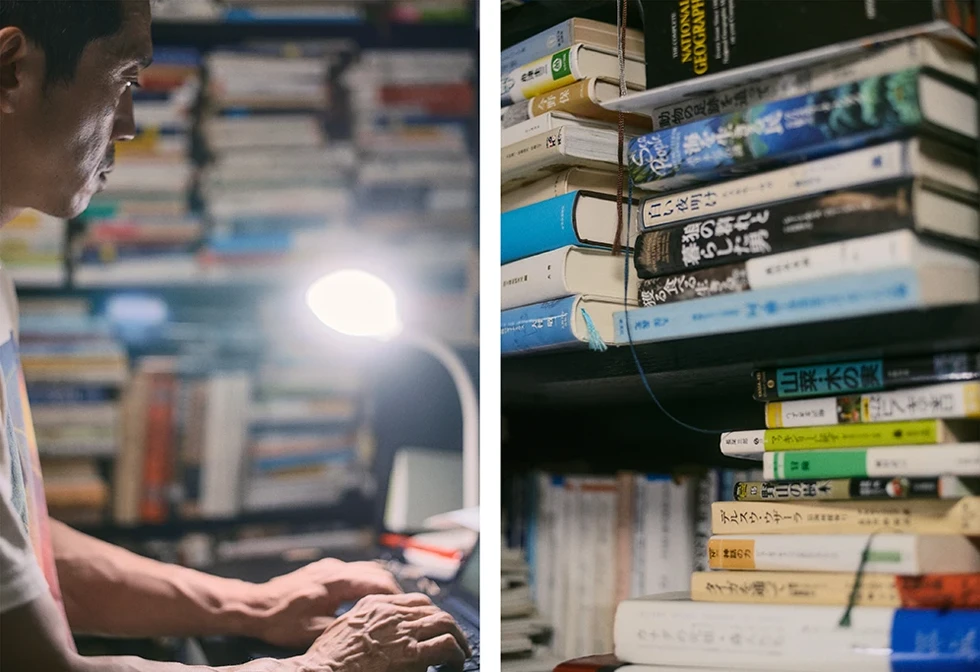

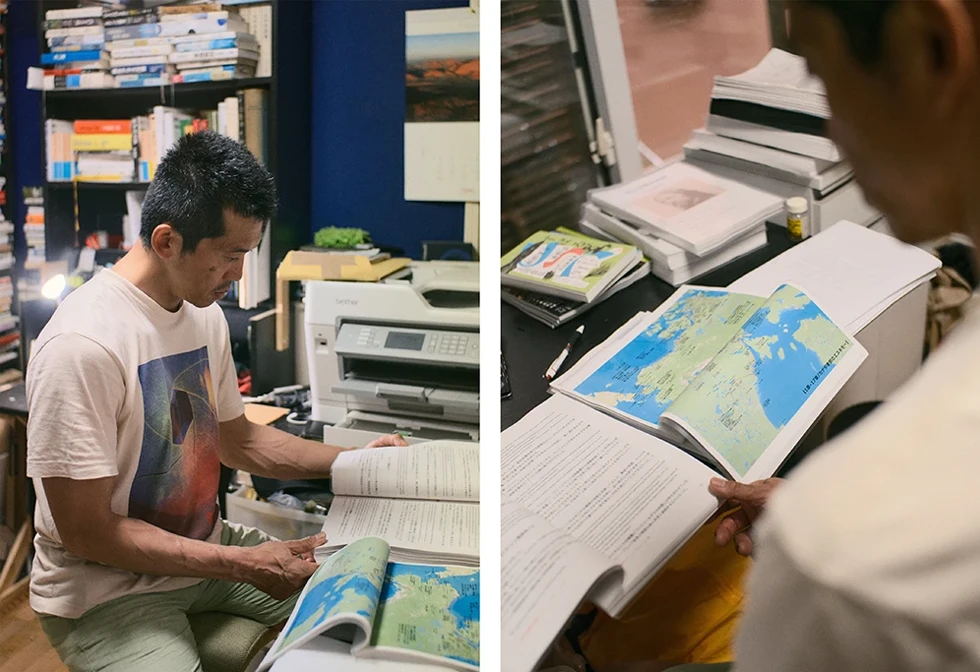

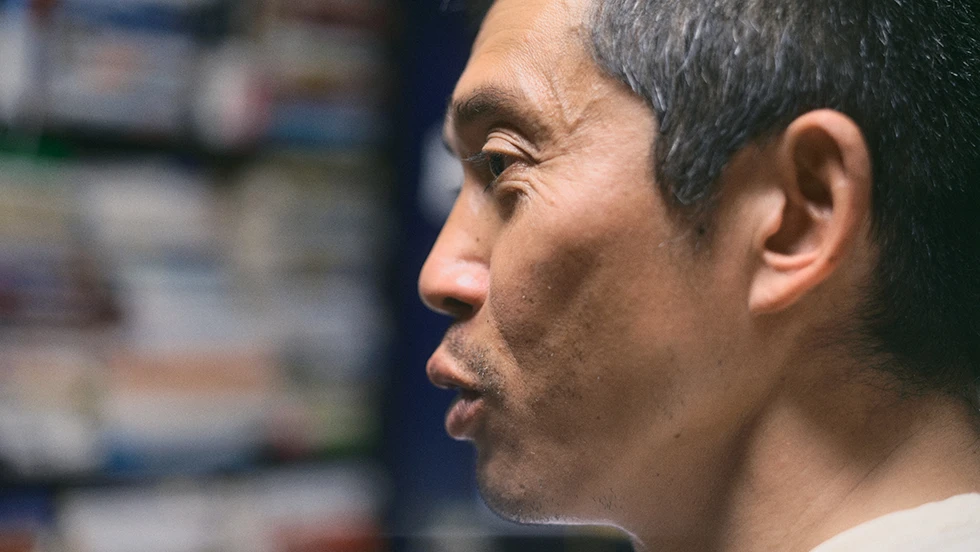

角幡さんの言葉は、過酷な探検の体験だけでなく、本棚にぎっしり収まっている人文書や哲学書にも裏づけされている

その翌年の2011年、角幡さんはグリーンランド最北の村・シオラパルクを拠点に北極圏での探検の準備を始めます。人が定住する集落としては世界最北ともいわれ、人口わずか30人あまり。まさに極北の地です。

そんな場所で角幡さんは2016年の冬から翌春にかけて、太陽の昇らない“極夜”を旅する80日間の探検を決行しました。暗闇の中を進む旅では、滑落や遭難も経験します。

「マイナス40度ではすべてが凍ります。冷たい空気が肺に入ってきて、それだけで体力を消耗する。ちょっと動いただけでぐったりするし、テントを立てるだけでもひどく疲れます。さらに、太陽が出ていない極夜では、実際の気温以上に寒く感じるんです」

極夜の旅では、角幡さんはあえてGPSに頼らない方法を選びました。樹木がほとんど育たない見渡す限りの銀世界では、星の位置や月明かりによる影、雪に刻まれた風の跡といった、わずかな自然のしるしだけが進む手がかりとなります。しかも持てる食料と燃料に限りがある中で、自分の現在地を見失うことは、命に関わる事態につながりかねません。それでもGPSに頼らないのは、こんな思いからでした。

「自由な旅がしたいんですよ。僕の考える自由っていうのは、社会の束縛から離れて、判断と行動の根拠を自分の内側に持つこと。GPSを使えば正確な場所がわかるけど、それはテクノロジーから情報を与えられているということ。それじゃ僕にとっての自由じゃないんです」

そうしたテクノロジーに頼らない旅は自由であると同時に、すべての判断を自分に委ねるという“重さ”も伴います。

「地図を持たないで日高山脈に入ったことがあるんです。どこに山があるかもわからない。情報が完璧に遮断されて、判断の材料が何もない状況でした。そうなると『どこへ行こう』といった意思すら持てなくなって、自分の存在が空っぽになる感覚。ただ目の前にある山や谷をみて判断するしかなくて、山が自分の手足を動かしてるような不思議な感覚でした。

まったく情報のないところで、自分で道をつくり、歩いて行かなきゃいけない。その体験は貴重なものでした」

情報に囲まれた現代において、私たちは本当に自分の意思で動いているのか? 角幡さんの旅は、“自ら判断するとはどういうことか”を深く考えさせてくれます。

“計画をすると必ずそれに縛られる。

計画通りにいかないと不確定要素も増える。”

「究極の自由は本当に不自由」。そう語る角幡さんは、だからこそ人は「“管理された自由”を好む」と言います。スマートフォンに頼れば、行き先も食事も“おすすめ”が簡単に見つかる。けれどそれは、自分で選んでいるようで、実は与えられた情報に従っているだけかもしれません。

先の読めない時代に、私たちはどうやって進む道を決めていけばいいのでしょうか。角幡さんはグリーンランドの狩猟民族イヌイットの“ナルホイヤ”という考え方を教えてくれました。

「“ナルホイヤ”というのは“わからない”とか“なんとも言えない”という意味で、何を聞いても『ナルホイヤ』。明日のことも、将来のことも『ナルホイヤ』。それは“判断保留”ということなんです。

人は計画を立てると必ずそれに縛られる。でも、イヌイットは『天気や獣はお前の思った通りにはならない。そのとき決めなきゃダメだ』と言うんです。一般的な感覚からすると、いい加減な連中だと思いがちだけど、実はそれこそが自然と調和して生き抜く最大の哲学なんですよね」

視線の先に見えるのは、シオラパルク。一面を雪と氷に覆われた地で、家々が身を寄せるように集まっている

“ナルホイヤ”の考え方に触れ、近年では角幡さん自身の探検スタイルも変化してきました。その背景をこう語ります。

「昔は計画を立てて探検していました。ゴールを決め、そこまでの日数を逆算して食料などを準備する。計画通りにゴールへと向かうやり方です。

でも今は、それではダメだと考えるようになりました。たとえば、計画外のところにアザラシが現れたとしても、それを獲ろうとしたら時間をかけてルートを外れなきゃいけない。計画を守ると“アザラシが現れた”という北極らしい出来事を無視することになりますよね。

計画を立てずに進んでいく探検こそが、北極そのものを受け止める方法なんだと思います。ただそれには、ものすごいスキルと経験が必要で、奥が深い。行動としてのレベルが高いんです」

“偶然性を大事にしながら次の一歩を決めることで、

自分という人間のオリジナリティーができあがっていく”

イヌイットの“ナルホイヤ”の考え方は、“偶然性を受け止める”という姿勢にもつながっていると角幡さんは語ります。それはつまり、自分の生き方に責任を持つことでもあります。

「その時々に偶然起きた出来事は、その場でしか起こりえないもの。それに影響を受けて次の一歩を決めることで、自分という人間の”オリジナリティー”ができあがっていくんだと思う。

偶然の出来事をきちんと受け止めて、起きたことに責任を持つ。そうやって、自分が歩いてきた道で出会った、たまたま起きた出来事に責任を取っていくのが、人として生きる道なんじゃないかなと思います」

「人と同じことをする人生は嫌だ」。そうした思いを貫いてきた角幡さんは、今、こんなふうに言います。

「すべての人にとって、人生にはそれぞれの出来事があって、それぞれの人生が特異なもの。すべての人生が等しく価値があると思います」

近年の角幡さんはシオラパルクを拠点に、10匹以上の犬をひとつのチームとしてまとめ上げながら犬ぞりでの探検を続けています。“自分だけの人生”を生き抜いてきた角幡さんの言葉には、これからの社会をどう生きていくかを考えるための、大切なヒントが詰まっていました。

(所属組織、役職名等は記事掲載当時のものです)

角幡唯介

探検家・作家

caravanは双日が発信しているメディアです。

https://www.sojitz.com/jp/about/