2025.07.01 UP

「私たち若者の日常の延長線上にある個人レベルの問題」を題材に、大学在学中に創刊した雑誌が同世代から大きな共感を呼び、アーティスト、編集者として注目を集めたharu.さん。「個人的な体験が誰かの視点を変える」という思いから表現されるクリエイティブは、ときに傷ついた心に優しく寄り添い、ときに固定観念を揺さぶりながら、私たちの日常の当たり前に問いかけます。

「私たち若者の日常の延長線上にある個人レベルの問題」を題材に、大学在学中に創刊した雑誌が同世代から大きな共感を呼び、アーティスト、編集者として注目を集めたharu.さん。「個人的な体験が誰かの視点を変える」という思いから表現されるクリエイティブは、ときに傷ついた心に優しく寄り添い、ときに固定観念を揺さぶりながら、私たちの日常の当たり前に問いかけます。

彼女がこれまでの人生の中で培ってきた眼差しや考え方には、これからの時代を自分らしく歩むためのヒントが詰まっていました。

Text_Shiu Gunji

Photograph_Takao Nagase

“日々の何気ない決断の積み重ねが

大きな決断の練習になる。”

「下着って、自分だけのパーソナルなアイテムですよね。だから好きな下着を着ることって、“自分のためだけにできる選択”なんです」

自身が手がけるインナーウェアブランド『HEAP』について、まっすぐな瞳でそう語るharu.さん。彼女は東京藝術大学在学中に、仲間とともにインディペンデント誌『HIGH(er)magazine』を創刊。編集長として活動し始めると、大学在学中でありながら、企業からアートディレクションの依頼が絶えなかったと言います。

haru.さんが手がけるインナーウェアブランド『HEAP』

「『好きな下着を着よう』『大事な日だからこの下着にしよう』。そういう日々の何気ない決断や体験の積み重ねが、もっと大きな決断をするときの練習になると思うんです」

小さな決断が、やがてくる大事な選択の瞬間にあなたの背中を押してくれる。この揺るぎない視点やクリエイティブの源は、どのようにして育まれてきたのでしょうか。彼女の歩んできた道のりから、その軌跡をたどります。

“ドイツと日本のはざまで

「他人の目線」に苦しんだ10代。”

小学校2年生からの2年間と高校1年生からの4年間をドイツで過ごしたharu.さん。日本とドイツを行き来するなかで、言葉の壁とともに彼女を思い悩ませたのは“自分がどう見られているのか”という視線でした。

「どこも“ホームじゃない”と感じていました。ドイツでは“アジア人”“大震災の日本から来た子”、日本では“帰国子女”“外国人”。先生もクラスメイトも、私を見る目はつねに何かしらのレッテルが貼られた状態でした」

加えて、ドイツと日本では良しとされる女性像も違いました。日本では、協調性があり、おしとやかでやさしい人が好まれる。一方ドイツでは自分の意見をはっきり伝えることが求められる。「“こうあるべき”という理想像がずっとぶれていた」と当時を振り返ります。

「思えば10代の時期が一番しんどかった」というharu.さん。本来であれば、自分のアイデンティティを獲得していく多感な時期ですが、レッテルや文化の違いから、周囲がありのままの自分を見てくれない。そのことに納得のいかないまま、かといって反論する術も持てず、もどかしい気持ちを抱えていました。

そんな日々のなか、考え方が変わった瞬間があったとharu.さんは言います。

「2度目のドイツ移住から3年ほど経った頃、ある日ふっと、気持ちが軽くなったんです。“あれもできない、これも足りない”と自分のできないことばかりに目を向けていたんですけど、“いや、私は外国人。移住した時に比べれば、こんなにできるようになっている”と思えたんです。“人からどう見られているのか”ではなく、“自分の立っている場所から見える景色を見よう”と見方を変えられた瞬間でした」

他人の目線に振り回されると、自己否定の材料ばかりが目につく。けれど、自分の目で自分を見直してみると、案外褒めてもいい部分だってあるはず。そんなふうに自分軸で自分を評価できるようになってから、ドイツで暮らす気持ちが軽くなっていきました。

そして高校を卒業する頃、彼女の抱えていた思いは具体的な行動となって現れます。

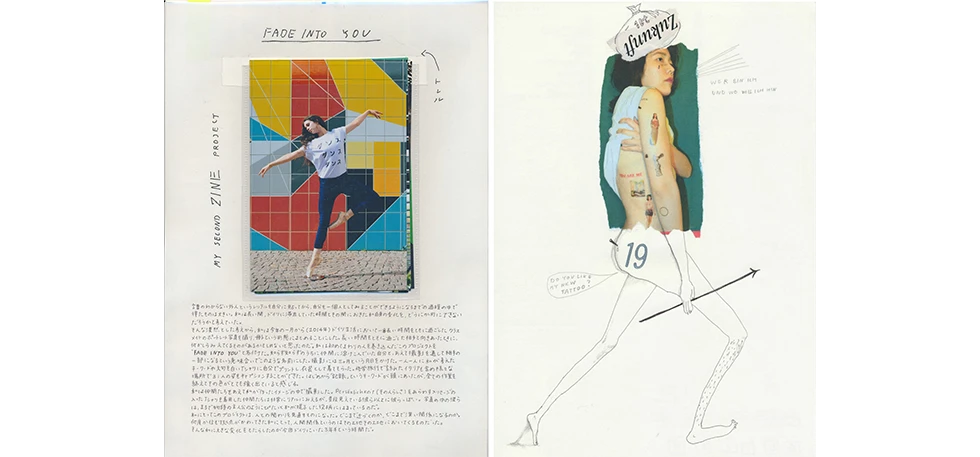

高校時代に制作した ZINE を説明した資料(左)。haru.さんが 19 歳の頃に制作したセルフポートレイト(右)

「ちょうど私がドイツを離れるタイミングだったのもあって、“私から見たあなた”というテーマで、クラスメイト全員と一緒にZINE(少部数の自主出版物)をつくって、みんなにプレゼントしました。私から見たその子の印象やイメージをTシャツにデザインして、それを着てもらい写真に収めたものを雑誌の形にしたんです。そしたら、すごく喜んでもらえて」

ありのままの思いを伝え、届ける喜びを知った初めての経験でした。これが原体験となり、haru.さんはZINEづくりに熱中していくことになります。

“半径5mの世界から描き出される

リアリティが、人を変えるはず。”

日本に戻り、東京藝大に入学したharu.さんは、入学からわずか1週間後には仲間とともにZINEづくりを始めます。タイトルは『HIGH(er)magazine』。現在までつくり続けている雑誌の、いわば"0号的”ともいえる存在です。コンセプトは “自分の周り半径5m以内で起こる出来事を記録していく”というものでした。

「私自身、ドイツと日本で暮らすなかで、誰からどんな言葉をかけられても身に沁みなかった。逆にいえば、大声で『これがいいよ!』と言ったって誰にも届かないということ。誰かが誰かを変えることなんてできない。だったら、自分で体験したり考えたりすることが、本当の意味で自分のものになるはずだと。“こんな会話ができたらいいな”と思う世界を表現して、その“わくわく感”が伝染すればいいと思うようになりました」

現在まで続く『HIGH(er)magazine』の創刊号ともいえる、“0号”(左)

haru.さんが伝えたいのは、“遠くの誰か”ではなく“目の前にいる自分やあなた”のこと。個人的な体験や違和感を差し出すことで、ひとりの視点が変わり、結果として社会が少しずつ動いていく。

「“いかに自分の近くの出来事として感じられるか”が大事だと思うんです。たとえば、友達の話なら“自分だったらどう感じるか”と考えますよね。“世界を変えよう”と掲げるより“そういう見方もあるんだ”と気づくことのほうが、人が変わるきっかけになる気がして」

夢中で雑誌をつくる日々。同じメンバーで4号まで発行したころ、ふと周りを見渡すと、仲間たちはいつの間にか就職活動を終えている。気づけばharu.さんはひとり雑誌づくりに突き進み、取り残されていました。

「当時はマガジンをつくっているときにしか人生のリアリティが感じられなくて、気づいたら就職活動もすべて終わっていました。就職活動しないと企業に入れないことはわかってたのに、自分事には思えなくて」

親から勧められた大学院も気持ちが乗らず、面接にも不合格。どうしようかと悩んでいる矢先、大学時代にマネージメントをしてくれていた会社から「子会社として起業しないか?」という話がやってきます。

“自分の心がときめかずに、

人の心がときめくことはない。”

独立話をきっかけに、大学卒業とほぼ同時にHUGを設立。学生時代には受けきれなかった大きなプロジェクトの依頼もくるようになり、雑誌の制作を続けながら、企業のアートディレクションや、クリエイティブディレクションを手がけるようになります。

「もともと趣味なんてなかったので、考えることが趣味みたいなものと思って仕事に明け暮れていました。それに経営者ということで、『とにかくがむしゃらにやらなきゃいけない』と思ってたんです」

ところが、働き始めて1年ほど経った頃、トークイベントへの登壇を終えひとりで帰宅した瞬間、張り詰めていた糸が切れたように「もう無理かも」という感情がこみ上げてきました。

正解の見えないなか、自分たちのやり方で始めた事業。経営者として「自分がやらなきゃ」とひとり、重圧を感じながら懸命に突っ走ったことで、知らず知らずのうちに体も心もボロボロになっていました。

「いまでも人に頼ったり、相談したりするのは苦手で、基本的には“自分でやればできるんじゃないか”って思っちゃうタイプ。でも、やってみるとできないんですよね。周りからは『やれやれ、またか』と(笑)。誰かがカバーしてくれたり手伝ってくれたりするから、成り立ってるんだけど、いまになって、ようやくそれでもいいかと思えるようになった……と思います」

その一件以来、自分がしっかりと向き合える仕事だけを受けるようになったと言います。

そして、受けるかどうかを決める上で大切にしているのが、haru.さん自身が“ときめく”かどうか。

「もし、私自身がときめいていないものをつくったり発信したら、それってある意味“嘘”だと思うんです。そういう嘘って、誰のための何なんだろうと。それはしたくないと思っています」

ただでさえ情報やモノが塵(ちり)のようにあふれる時代。そのなかでどうやって“輝く塵”をつくれるか。自分がときめいてつくったもので誰かの心がときめく、そんな“輝く塵”をつくりたいとharu.さんは話します。

“大事なことは自分で決めていい。”

「自分を振り返って、過去の自分に伝えたいことは何ですか」とharu.さんに聞いてみると、こんな答えが返ってきました。

「自分にとって“何が本当に大事なのか”をわかっておくといいぞ、かな。自分が大事にしているものって案外、考えておかないと見えてこないんだなって、大人になっておばあちゃんを亡くしたときに感じました。社会がどうとか、会社がどうとか、そういう軸じゃない部分で大事なことをもっておくことが、これからの時代を生きていくうえで大事なのかなと思っています」

この先、また大震災やコロナ禍のような状況がいつ来るかもわからない。見栄を張って高い物や流行り物を身につけたりしても、それは一瞬のこと。「大事なことは自分で決めていい」と、haru.さんはまっすぐに言い切ります。

どんなときも自分の軸をもって人生の決断をしているように見える彼女に、“決めることの大切さ”について最後に尋ねてみました。

「自分では、わりと流されてきた人生だと思っていますが、大事な場面では自分で道を決めてきたという自覚があります。そうすると、うまく行かずに傷ついても人のせいにしなくて済む。“自分で決める”って、自分の人生を自分事化することなんだと思います」

もしもいまの自分で、大きな決断をできる自信がなければ「明日の朝、好きな下着を選ぶことから始めてみたらいいかも」と明るく笑います。どんなに小さなことでも自分の意思で選ぶこと。その積み重ねが大きな決断をする力につながっていく。そう話してくれました。

他人の目線に左右されず、自分の目で見る景色を信じて、人生の道を選び取ってきたharu.さん。

自分の人生を自分事として引き受ける――その姿勢こそが、不確かな時代をしなやかに生き抜くための力強い支えになるのでしょう。

(所属組織、役職名等は記事掲載当時のものです)

haru.

株式会社HUG 代表

caravanは双日が発信しているメディアです。

https://www.sojitz.com/jp/about/