2024.12.03 UP

生き方の選択肢が広がってきている現代。生活や仕事のあり方が変わりゆく中で、私たちはどのように自分の強みや個性を見つけていけばいいのでしょうか。

生き方の選択肢が広がってきている現代。生活や仕事のあり方が変わりゆく中で、私たちはどのように自分の強みや個性を見つけていけばいいのでしょうか。

写真家として、山や自然の写真を中心に作品を発表する野川かさねさんも、10代のころから自分についてモヤモヤと考えを巡らせていたひとり。学生時代、独立、結婚・出産といったライフステージに応じて自らの表現と生き方を見つめて活動してきた野川さんの思いをたどりながら、自分らしく生きるヒントを探りました。

Text/Interview_Aiko Iijima

Photograph_ N A ï V E

Edit_Shoichi Yamamoto

“この環境で頑張るしかなかった。

ひとりでいいとは割り切れなかった。”

神奈川県の郊外で育った野川さん。勉強が好きで、先生に頼まれて学級委員や生徒会で活動するなど優等生でしたが、「小中学校の時からとにかくモヤモヤしていた」と振り返ります。

「周りと合わないと感じていて、みんながはしゃいでいるのを外から見ているタイプでした。当時は学校という世界でしか生きていないですし、同調圧力も強かったから、ひとりでいいと割り切ることもできませんでした」

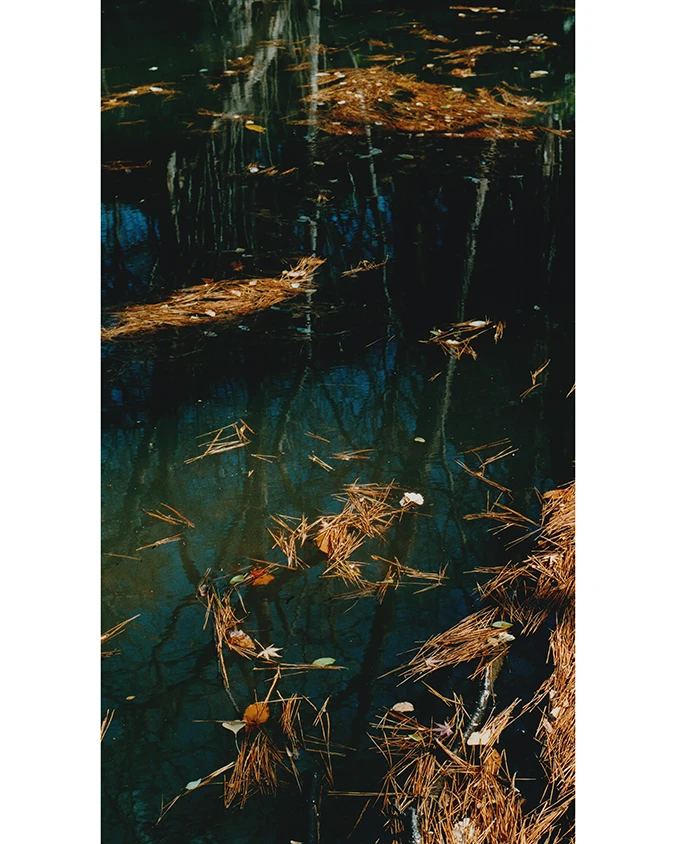

今回の撮影は、野川さんの通っていた大学のほど近くにある野川公園で行った

自分はなぜ周囲と合わないのか? なぜこんなに感覚が違うのか? そんな疑問とモヤモヤは、野川さんの中でどんどん膨らんでいきました。高校生になるころには、“モヤモヤが大きくなりすぎて処理ができない状態”にまでなってしまったといいます。

「頭と心がいっぱいいっぱいになって自分の身体では抱えきれない感覚がありました。そこで、身体を動かしたほうがいいと直感して陸上部に入ったんです。身体が苦しくて何も考えられない体験、自分でコントロールできない瞬間など、“頭と心を超えたところ”に身を置けたことが当時の私にとってはすごく良かったんです」

“アメリカに行ったら他人は私に無関心。

私の悩みって、結局は対人関係だった。”

とはいえ、モヤモヤした気持ちがすべて晴れたわけではありません。大学に進学し、気持ちの行き場を考えていたなかで“何かで表現したい”という思いが芽生えてきたと話します。

「今思うと“何者かになりたかった”んです。何をしようかと考えた時に湧いてきたのが“表現”という言葉。写真なら気軽に始められるかなと思い、おじいちゃんの形見のカメラで始めました。

写真は撮って現像してプリントするまでひとりでできる。一貫の作業が気持ち良くてのめりこんでいきました」

野川さんが活動を始めた初期のころ(2003年ごろ)の写真

野川さんが活動を始めた初期のころ(2003年ごろ)の写真

その後、20歳の夏から1年間アメリカに留学することに。この経験をきっかけにずっと心にはびこっていたモヤモヤした気持ちに変化が訪れます。

「アメリカに行って、初めて他人って私にそれほど興味がないんだと気付いたんです。日本には他人に興味がないなりに和を乱さない文化がありますが、アメリカでは和を気にせずに各々が好きに過ごしていて。

モヤモヤした気持ちは、結局は対人関係の悩みだと気付いたんです。日本とまったく違う環境に身を置いたことで、“他人に関心を持たれようが持たれまいが自分でいたらいいんだ”と思うようになりました」

自身にとっては壮大な問題だった“モヤモヤした思い”が解消していった野川さん。写真で表現したいテーマも白紙に戻ってしまいましたが、むしろ自分を縛っていた鎖から放たれて自由になった感覚だったそうです。そして、純粋に、「写真って楽しい。続けたい」と決意します。

“山の美しさに、毎回すごく感動している。

感動があるから、続けられる。”

大学卒業後は企業への就職は考えず、写真をやりたい一心で活動の方向性を探りました。運よく、アシスタントを募集していたホンマタカシさんに師事することに。

「『大学を卒業して写真をやります』と言ったものの写真界への糸口はなにもありません。最初はアルバイトをしながら、ずっと崖っぷちみたいな感じ。モヤモヤしている余裕もありませんでした。

ホンマさんのワークショップに参加した時にアシスタントを募集していると聞いて履歴書を持参したんです。とにかくやるしかない、とっかかりがほしいという気持ちで飛び込みました」

多忙なアシスタント業の傍ら、野川さんは自身のテーマも模索し続けます。さまざまな被写体を撮影していたところでピンときたのが植物でした。

「撮影した写真から自分の興味に気付かされることがあるんです。こういうものが好きなんだ、こういうものに魅力を感じるんだと気付いて、またその被写体を撮影する。それを繰り返し、5年くらいかかって植物にたどり着きました」

それまで本格的な登山経験はありませんでしたが、「植物を撮るなら山だろう」と、かつて遠足で訪れた低山に足を運びます。写真家として独り立ちするには旗印となるような個性が必要だと考え、どんな写真家がどんな山の写真を撮ってきたのかを調べて違うものを撮る、といった試行錯誤を重ねていきました。

そして、硫黄岳で雪と新緑のコントラストを見たことが、野川さんを山の世界に一気に誘い込むことになります。

「つらい思いをして山に登り、人生で初めて見た景色。感動しました。山の写真を撮影し続けられるのはこの感動があるから。山というものの美しさに、毎回、感動し続けています」

2008年ごろに野川さんが撮影した写真

登れば登るほど、撮れば撮るほど、山を撮ることが深まっていったという野川さん。そんな時、人生のターニングポイントを迎えます。結婚と出産を経て“母”という枠組みに入り、モヤモヤした気持ちが再び湧いてきてしまいました。

「産後3か月くらいで仕事に復帰したのですが、心がついていかなくて。無理している感覚があったにもかかわらず、出産前とペースを変えるまいとする自分がいました。それで、またモヤモヤが始まってしまった。

でも、子どもが成長するにつれて考え方を変えていきました。写真家って、カメラを通して世界を表現していく仕事なんです。だから、自分が変わっていくことを受け入れて、変わった自分で山や世の中を見てみたら、また違う気付きがあるかもしれないと。環境が変わったことを自分がどう受け入れて、どう感じるかを大事にしようと思いました」

“自分の考えが及ばないから面白いし、刺激的。

正解や成功じゃないところにも学びがある。”

これまでを振り返りながら、「私は自分に意思があると思いすぎていたのかもしれない」と続ける野川さん。今、やっと「自分ひとりじゃつまらないかも」と思うようになったといいます。

「山も子育ても、自分の考えが及ばないから面白いのかなって思うんです。だから、自分ですべてをコントロールしすぎないことを意識するようになりました。

山や自然って良いことも悪いこともコントロールできないけど、そこが面白いし刺激的。写真を撮る時も、もちろん狙っている画はあるけれど、その瞬間に私に向かって来るものを感じて撮るようにしています」

山で過ごす時間が増えるうちに、山や自然のもつ雄大な時間を意識するようになったといいます。

「山や自然は人間には作れない。自然がもつ色や形、そこに川がある意味、そこに植物がある意味。人生80年の人間には考えられない雄大な時間の流れで動いているものがあると気付いて。それがずっと続いていくこと、自分が歯車のひとつになれていることに感動します」

今回の取材では野川さんにも写真(左)を撮り下ろしていただいた

モヤモヤしていた学生時代の自分に「もうちょっと適当に、目の前のことを楽しみなさいね」と声をかけてあげたいという野川さん。答えを探しにいくのではなく、目の前を味わうことにヒントがあると話します。

「たとえば“個性”にしても、日々積み重ねて、人生をかけて描いていくもの。いきなりドンと現れたり、一気に答えが出たりするものではないと思います。

今いろいろな情報がありすぎて、“正解”を探す時代になっていると思うんです。でも、正解や成功じゃないところにもいっぱい面白みがあって、絶対に学べることがある。失敗したり泣いたりするのも味わってほしいです」

「自分で選んで自分で決めた道なので、うまくいかないときは大変だったけど、一度も辞めたいと思ったことはない」と笑う野川さん。どこかにある”個性”や”正解“を見つけるのではなくて、目の前の一つひとつを味わって積み重ねることが、自分らしく生きることにつながるのかもしれません。

(所属組織、役職名等は記事掲載当時のものです)

野川かさね

写真家

caravanは双日が発信しているメディアです。

https://www.sojitz.com/jp/about/